湖南日报全媒体记者 杨斯涵 通讯员 白宇光 夏文辉

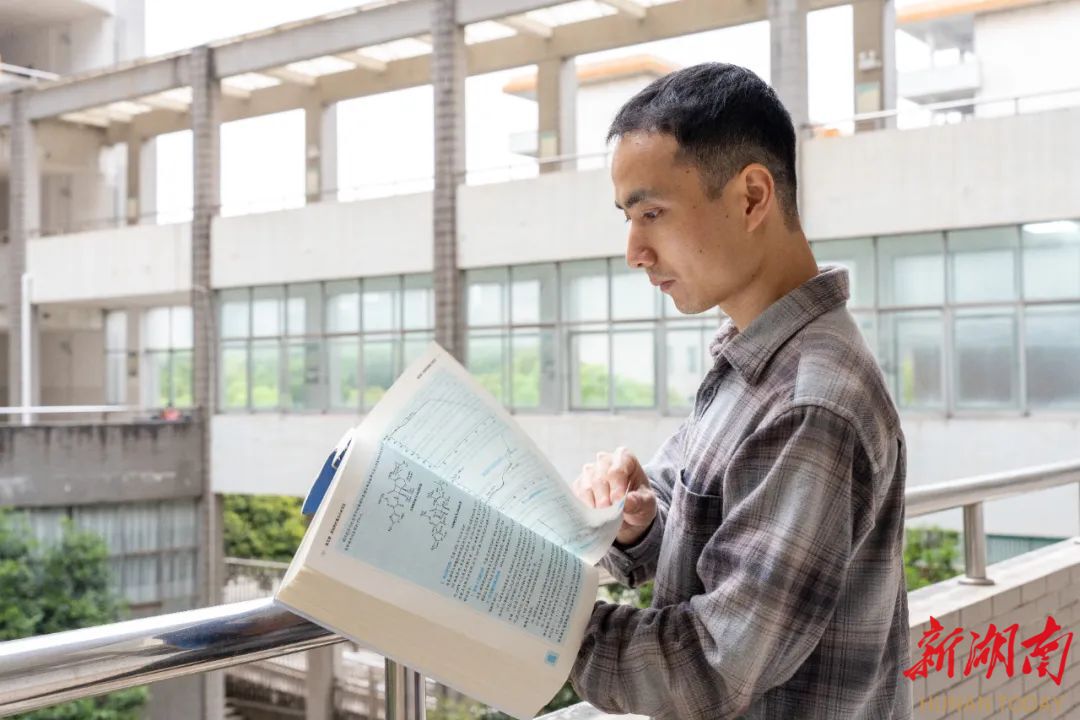

他总是微微眯着眼睛,专注地观察着周围的一切,虽然视力受限,但眼神中却透着一股对知识的渴望和对生活的热爱……他就是南华大学药学院2022级本科生王韬。34岁的他总是迈着坚定的步伐穿梭于教学楼、实验室与图书馆之间,他的身影早已成为校园里一道独特的风景线,激励着每一个同学。

踏过荆棘,12年后他破茧成蝶

王韬的人生,并非一帆风顺。

19 岁,本应是在大学校园里肆意逐梦的年纪,而一份视网膜萎缩的诊断书,将王韬的生活拖入黑暗深渊。而性格上的一些因素,更是雪上加霜,让他不得不做出退学的艰难抉择。此后的12年,生活的重担压得他喘不过气来。

王韬辗转于工地、小卖部、电器店,做过服务员、售货员、家教老师,还在建筑工地打了好几年零工,扛过沉重的水泥袋,尝尽了生活的艰辛。

“那段时间,是我生命中最迷茫的一段时间,书籍便成了我唯一的慰藉。”在湖南株洲的老家,昏暗的台灯下,王韬反复调节着光线,如饥似渴地阅读哲学、外国文学、散文和诗歌。罗曼・罗兰的《约翰・克利斯朵夫》,如同黑暗中的一道光,照亮了他前行的道路。他被书中主人公即使身处困境,依然坚持梦想的精神深深打动。“厄于生机,仍然潜心创作;遭遇命运不公,依旧和光同尘。”王韬从书中汲取力量,也在心中暗暗发誓,一定要改变自己的命运。

2021年,30多岁的王韬做出了一个惊人的决定——重返高中课堂复读。这个决定背后,是无数个日夜的挣扎与思考。他深知,复读的道路充满艰辛,但他更清楚,这是他重新找回梦想的唯一机会。

重返校园的他,珍惜每一分每一秒。2022年,王韬终于凭借自己的努力,考入了南华大学药学院。踏入大学校门的那一刻,他眼中闪烁着激动的泪花,那是多年努力终于得到回报的喜悦。

逐梦不止,他用爱与梦照亮前行之路

大学的学习生活并不轻松,尤其是对于视力有障碍的王韬来说,更是充满了挑战。但他并没有被困难吓倒,反而凭借着顽强的毅力和独特的学习方法,在学业上取得了优异的成绩。

课堂上,他全神贯注地听讲,由于视力不好,他的手机一直在录音,课后他便一遍又一遍地听录音,努力掌握每一个知识点。他自创了“碎片化听学体系”,将课件转为音频,利用通勤、吃饭的间隙反复聆听。每天,他都会雷打不动地抽出3个小时进行自主学习训练,用耳朵去捕捉每一个关键信息。

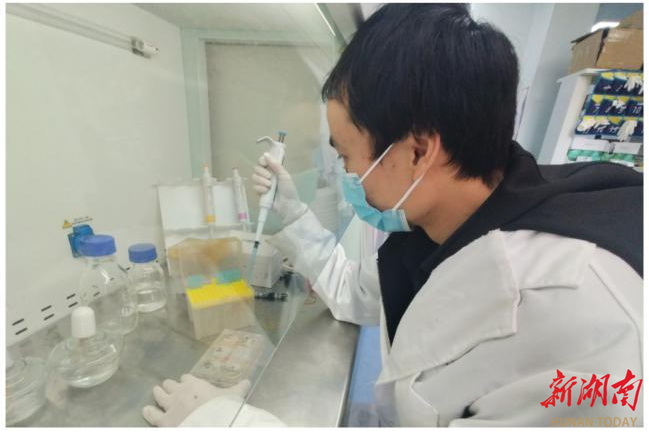

功夫不负有心人,三年间,王韬先后以519分和498分的成绩通过英语四六级,成绩稳居年级前5%。他还多次获得国家励志奖学金和学校一等奖学金,两度登上领奖台。在领奖台上,他的笑容灿烂而自信,那一刻,他成为同学们眼中的榜样。同时,他还运用人工智能技术,通过分子对接辅助完成了药物化学领域的大学生创新创业实践,在科学的疆域里开辟出属于自己的一片光明。

除了在学业上取得优异成绩,王韬还积极参与校园活动和志愿服务。

作为班级资助委员,王韬深知奖、助学金关乎着同学们的切身利益,半点不能马虎。为了精准对接困难学生,他采用匿名需求问卷与电话咨询相结合的方式,让同学们卸下心理负担,可以毫无顾虑地表达自己的实际情况和需求。他说:“我深知困难学生的不易,因为我自己就是其中一分子,这份经历让我更能感同身受。”在他的努力下,班上的资助工作进行得十分顺利,每一位需要帮助的同学都得到了应有的支持。

在王韬的日记本扉页上,写着这样一句话:“与其等待光明,不如让自己成为光源。”他不仅是这么写的,也是这么做的。他三次志愿献血,累计献血1100ml,并加入了中华骨髓库。他说:“如果有人需要,我会毫不犹豫地挺身而出,希望能为那些等待拯救的生命带来新的可能。”

如今的王韬,每天清晨都会收听英语新闻,不断提升自己的英语水平;每周他还会踢两场足球,在球场上尽情释放自己的活力;每半年,他都会去献血,用自己的热血传递爱心。他的生活充实而有意义,他的梦想也在一步步实现。

“我想不断攀登科学高峰,成为一名药物研发者,让更多患者看见希望。”曾经在工地水泥袋上蜷缩夜读的迷茫青年,如今有了更高的梦想。王韬用自己的实际行动,诠释了什么是坚持,什么是梦想,什么是奉献。在未来的日子里,他将会继续逐光前行,书写属于自己的精彩人生。

作者:杨斯涵

责编:杨斯涵

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体