十多年前,著名作家李锐说了一段发自肺腑的话,今天读来依然令人唏嘘:我一直不解的……我们竟然听不懂一个肝肠寸断的柔情诗人的悲鸣?以至于我们竟然看不见,……一种无处不在无处不有的对于生命沉沦的大悲痛,和对于无理性的冷酷历史的厌恶。在这肝肠寸断的痛惜的背后,是一种人的觉醒。是一种现代人格的建立。的确,到现在为止,我们对沈从文先生的历史贡献和他的文学以及思想价值的发掘、理解还依然远远不够。尽管这位特立独行的老人已经远去,他留给世人的精神遗产却随着时代往前发展,越来越展示出无穷魅力。

中国近现代百年历史,像沈从文这样孤怀独往,坚持思想和创作的个体独立立场的人并不多。尽管很多思想家和作家都有自己的个性和风格,但是,他们大多数也仅此而已,没有完成对传统和西方思想及理论的“创造性批判”。那个时代,人们总是被思潮和社会主流趋势所左右,思维不是被传统思想所裹挟,就是被西方思想、文化及政治制度所表现出的强劲影响力所驱驭。因此,面对封建王朝轰然倒下的当口,中国知识分子思想界的主流思维方式就是“拿来主义”。

这个时候,在“五四”新文化运动已经开始走向衰微时进京“赶考”的沈从文,竟然能够浸淫传统而穿越传统,关注西方却决不照搬。他从不相信任何没有经过自己生命和思想“个体性解读”的理论;不相信那些没有经过从中国立场发问,并经过社会实践所证明的理论。结果,在思想上,与几乎是一边倒(要么倒向传统要么倒向西方)的中国知识分子判然划界,他始终都是一个“不结盟者”,因而是一个真正的孤独的求索者。

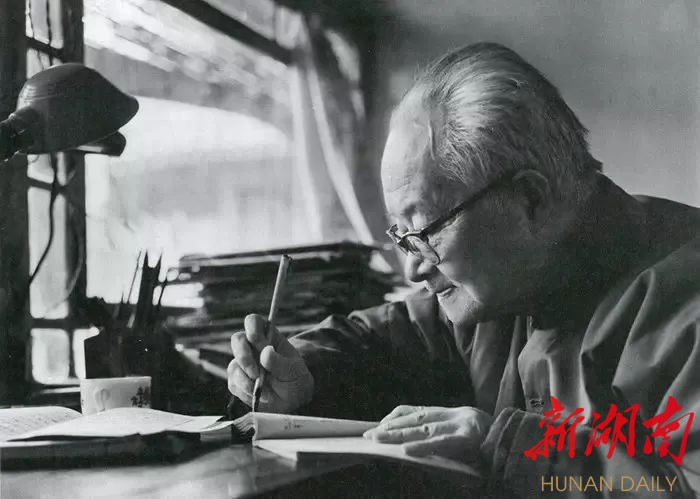

正是这种所谓的孤独,铸就了沈先生能够在各种思潮风起云涌,各种学说泛滥四溢的时代,保持了思考的自由和思想的独立。他曾经说过:“我是一个对一切都无信仰的人,却只信仰‘生命’”。在各种时髦理论和各种团体互相争斗的时候,他从未放弃思想的独立。这种独立不是有意识地和别人表示不同,或者是对所有理论进行逆反式发问。这些都不难做到。难做到的是,这种独立是经过了自己“个体经验审阅”之后的独立,是在传统思想遗产和西方外来思潮中进行创造性批判之后的独立:“你得离开书本独立思索,冒险向深处走,向远处走。……从不听说有人会溺毙在自己的“思索”里。

沈从文所谓离开书本就像鲁迅所说的“不要读中国书”不是真正反对读中国书,只是表达一种对传统的决绝态度。沈从文在这里是要强调对书本、以及涵盖在书本里的所有理论、主义都不要简单采取“拿来主义”,而是要放到现实的生活之中去秤一秤,然后方可肯定或否定:“我是一个乡下人,走到任何一处照例都带了一把尺,一把秤,……一切来到我生命中的事事物物,我有我自己的尺寸和分量,来证实生命的价值和意义。”

“带了一把尺,一把秤”这就是沈从文之所以能够独立思考的思维立场和起点。这种思维方式和胡塞尔的现象说有点相似。即思考问题时,要将原来”先在”的思想成果悬置起来,力求不受它的影响,而专注于个体自身对对象的感受,并尊重这种感受。这样的思维结果能够保持思考者的个体认识,而不受别人观念的影响。十分遗憾的是,尽管五四新文化运动热闹非凡,声音杂多,但是几乎难以冲出两种格局:一种是坚持传统,照搬传统救中国;一种是对西方思想文化和制度文化采取“拿来主义”态度,照搬西方。这种一哄而上的思想潮流透露出中国现代化进程的艰难性。无论照搬传统或是西方,无异刻舟求剑,不能触及中国真正的现代性问题。更为重要的是,无论捍卫传统还是打倒传统,接受西方还是拒绝西方,中国知识分子都还没有能力展开真正现代意义上的独立思考和批判。就算批判了,批判的武器都来自西方。用胡适的话说,整个运动(五四新文化运动)“就是以价值重估为特征的一场运动。”这种扫荡一切的思想方式成为一种时髦的精神武器。

而这个时候,刚刚踏上北京的沈从文就从辜鸿铭的一次演说中,就开始朦朦胧胧地悟到自由地“独立思考”的重要性:“即独立思考,对于工作的长远意义。”他用生命感悟,用逐渐成型的属于自己打造的秤和尺来度量事事物物。当他的思想和“五四”精神的核心价值碰撞接榫之后,便演绎了他一辈子都没有放弃的独立性。

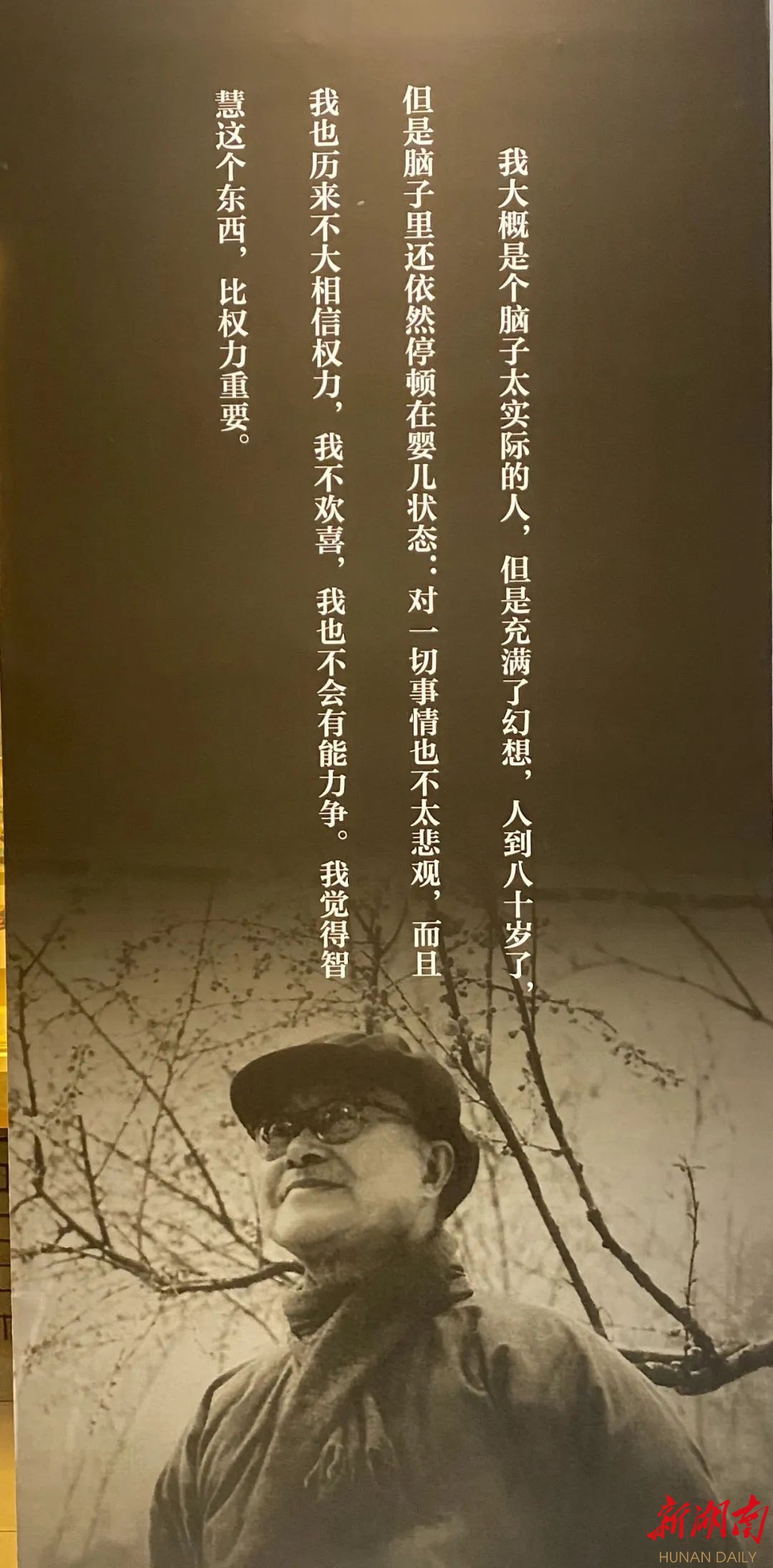

沈从文从乡下来,心理没有士大夫做官的阴影,没有传统名士的派头,没有海归学院派的张狂放肆。他也从来没有打算通过努力成为官员,领袖和大师。他总是说:“知识同权力相比,我愿意得到智慧,放下权力”。因此,他的兴奋点不在看风潮的动向和某种势力的强弱,也不看当红理论的万众拥戴和传统思想的江河日下,他怀着对一切好奇和怀疑的态度,带着一切从生活中“取证“的思维方式,独自独立地思考着:“我得用这方面得到的知识证明那方面的疑问,我得从比较中知道谁好谁坏”。这与“五四”精神中的核心价值不谋而合。

沈从文始终保持了这种思考的独立性,保持了“五四”最核心的价值和精神。他把自己对生活和对社会的独立思考与“五四“精神的核心价值紧紧连在一起,始终如一地守护着自己的思想底线,哪怕夹在左右冲撞的巨大洪涛中,也决不放弃。这种独立性,放在文化思想领域,能够去除“从众性思维”、“依附性思维”,能够开辟新的思维角度和创造新的思想成果;放在文学领域,则能够创造出独特的文学形象。他那种近乎“偏执”的独立性,使得他的思维一直保持非得用自己的认识去验证所有结论的态度。对一生中所迎遇、接收到的所有中国传统中的精神遗产和西方思潮,总是先“疑”,而后才决定“信”与“不信”。这种由“疑”而后“信”的“信”,与那种无“疑”就直接“信”或不“信”的信,有根本的不同。前者,没有经过自己个体性理解的穿越,基本上受社会潮流的影响和遮蔽。后者,任何思想、口号、理论都要经过自己个体性批判性理解。

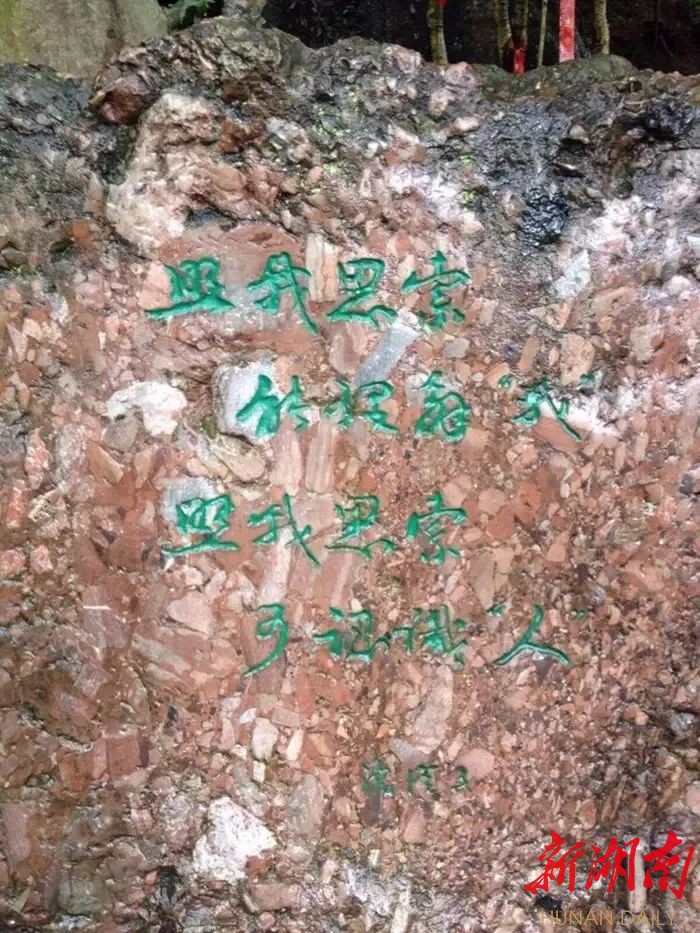

展开沈从文的思想版图和文学版图,可以看到他以固执的态度,始终对滥用权力表示极其憎恶。但又常常以童真般的热情和愤怒引发文坛争论,把对民族、国家和人民的关怀转化成政治性诉求;他深深浸淫优美、典雅和淡泊的道家思想之中。但又能超拔出来,以积极的入世态度,把感情浓浓地挥洒在对社会现象的激烈批判中;他以强烈社会责任感、民族道义感对各种残害人民、毒害民族的思想、制度以及政府行为发动进攻,显示出儒家的思想逻辑。但是,他从不把灵魂固化在儒家思想的框架之中,保持自然生命的一份庄严和灵性;在万众都以西方思潮为坐标解决中国问题的时候,他“自由的思考”的个体性独立原则使他深刻看到西方思潮在中国的不适应,不合适,需要进行中国式改造。当时的政治、哲学、文学、美术,背后都有一个‘市侩’人生观在推行。”因此他提出“重造民族品德”,促进民族文化新生。他穿越中西文化思想,穿越儒道基本教义,穿越思想、文化、政治与文学的二元对立,构筑了自己文学观念的坐标体系。

在他的全部“湘西想象”中,他没有丧失文学的主体性,他的“湘西想象”就是对这种客观性主体进行“文学性”穿越的巨大成功。由“湘西想象”构筑的“湘西世界”,紧密黏合着中国当时的社会现实,现代性问题。他从近处落笔,从远处眺望。他的《边城》、《长河》、《菜园》、《柏子》、《贵生》等等许多作品,都有一种与所谓的“严酷”现实保持距离的文学性眼光,获得了一种审美的张力和弹性。对那些以为只有直接写战斗和压迫,或直接写风月和性才是好文学的观念,他进行坚决地反驳:你们多知道要作品有“思想”,有“血”,有“泪”;且要求一个作品具体表现这些东西到故事发展上,人物语言上,甚至于一本书的封面上,目录上。你们要的事多容易办!可是我不能给你们这个。面对许多批评家,沈从文甚至有点无奈地说:“我的作品能够在市场上流行,实际上近于买椟还珠,你们能够欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了,你们能够欣赏我文字的朴实,照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”对于只习惯把作品当成现实政治和文化的直接图解者来说,沈从文的“湘西想象”当然无法满足他们的诉求。但是他的作品由于经过他个体化审美批判,却可以为我们从更深处提供思路和想象,为现代性问题的中国式提问,提供紧贴中国实际的探索。

沈从文的作品,对民族、国家、人民有一种深入骨髓的关怀;对思想、文化和政治有一份独特的解读;特别是对传统和西方、文明和守旧、先进和落后、城市和乡村等等关系,有着独特的提问方式、思考方式。他没有功利化地进行化约式解答,而是“向深处认识”,“向未来张望”,保持独立和高度。比如《菜园》,革命者被杀戮的故事没有被直接写出来,不是沈从文见不到血淋淋的残酷性,而是他看到的是更为普遍的社会麻木。小说平静的描述中隐含着巨大的悲恸,对人的震撼力能造成巨大撕裂和疼痛感。一位青年学者看清楚了“湘西想象”的深刻意义。“不难看出沈从文笔下的湘西世界,昭示的并非一方孕育健康人性的沃土,并非‘少年中国’的想象的投射;相反是一方乐土逐渐失去再生能力的,需要拯救的‘荒原’”。

沈从文是独立的,是屹立在中国文坛上一个伟大坐标。他的精神遗产越来越显示出深刻伟大的意义。中华民族的伟大复兴,首先要复兴思考的力度,思想的强度,而这都必须是独立思考的大脑才能完成的。这或许就是我所理解的沈从文的价值和意义。

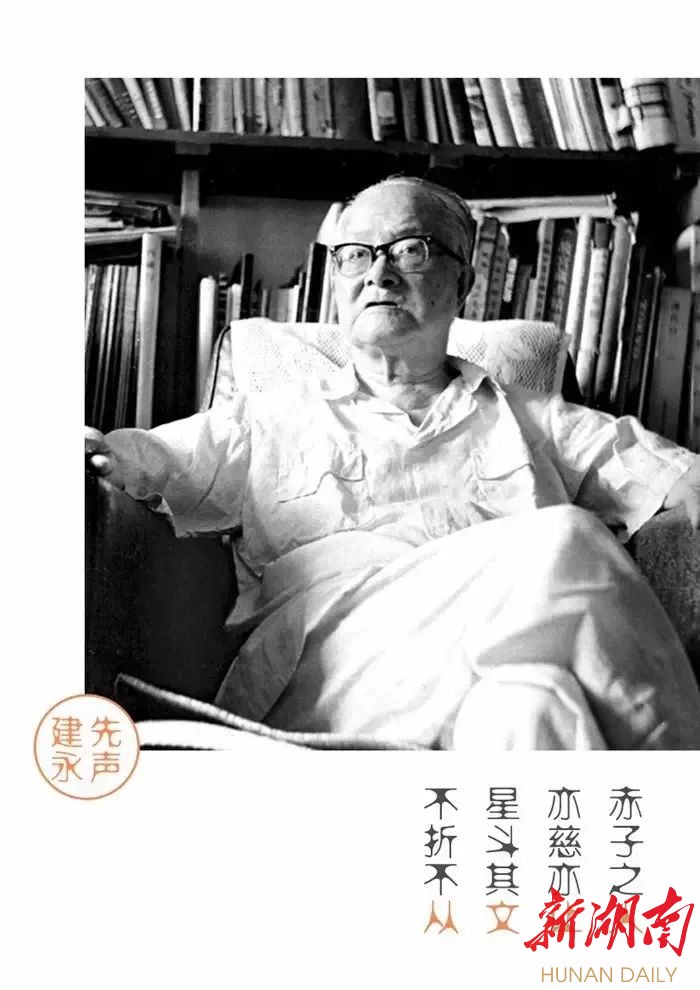

作者:文/张建永

责编:向莉君

来源:建永先声

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体