文/读石人

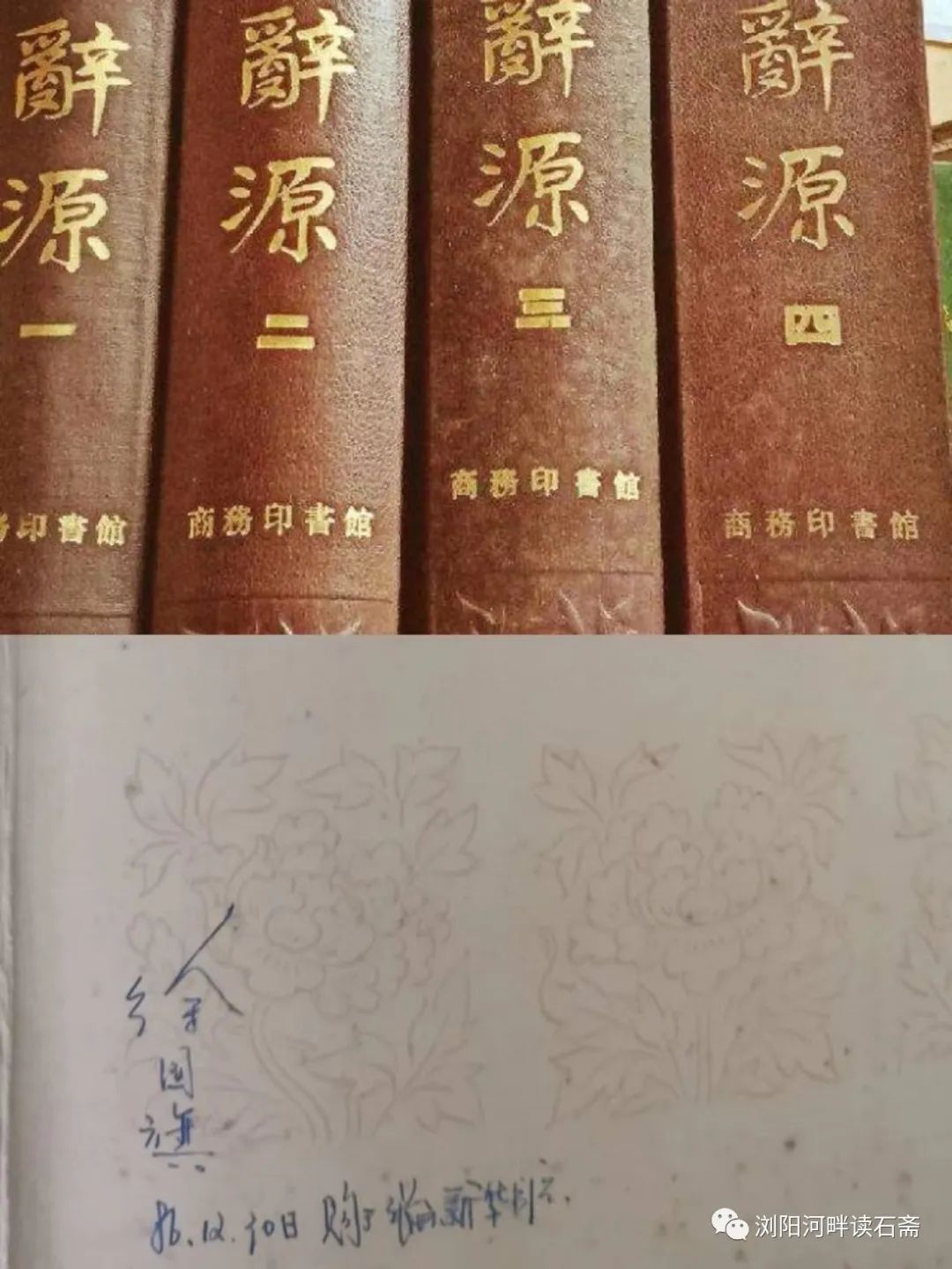

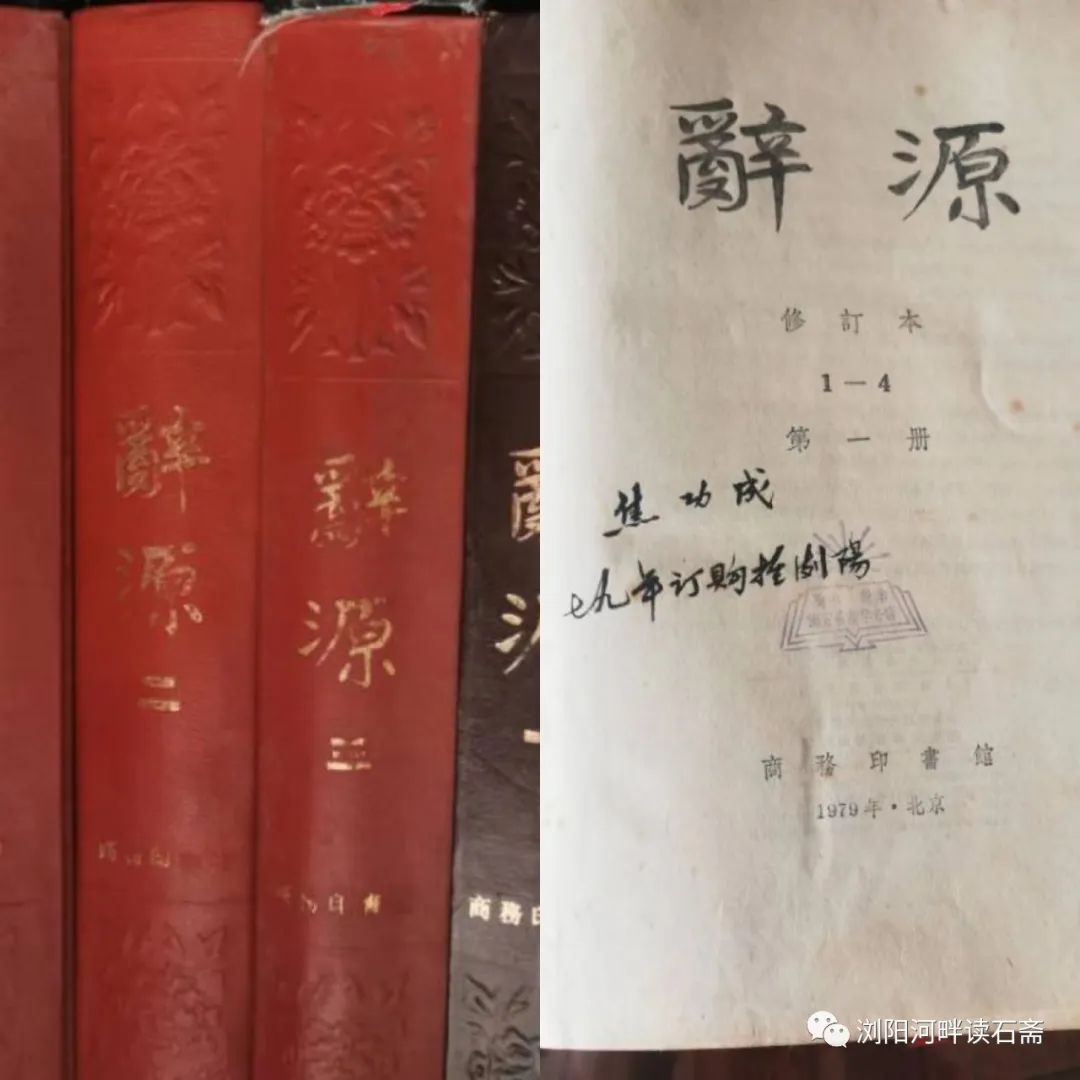

我有两部《辞源》,都是一九七九年出的第三版四卷本。一部为内兄徐国琪先生所送,另一部为老同事焦功成先生所送。

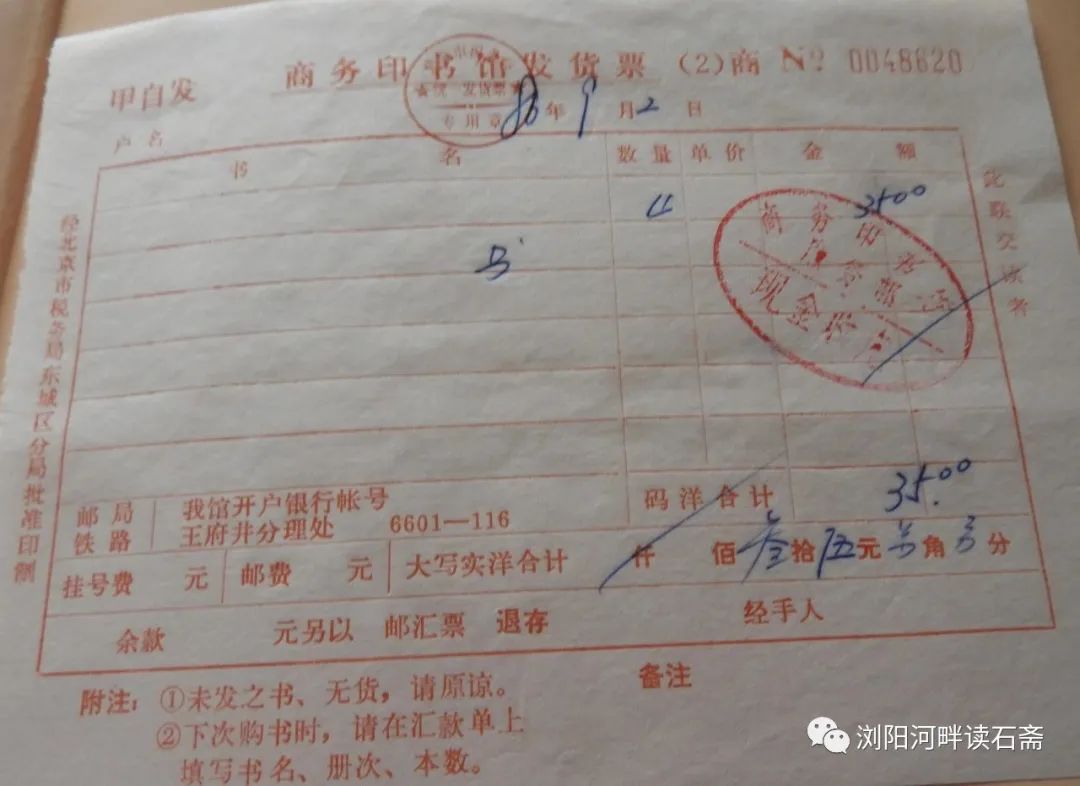

焦先生那套是一九七九年从浏阳新华书店订购的。当年出一册,到一九八三年出了第四册。一套四册共二十七元七角五分。国琪兄那套是一九八六年订购的,虽属同版,但不同次,有几册是后来印的,因此涨了一些价,全套共三十五元。

浏阳一中的焦先生订购《辞源》时,工资四十元挂零,付了书款所剩无几。国琪兄那时在一集镇医院当医生,订购《辞源》时,月工资三十多元,买一部《辞源》还不够。

那时候体制内拿死工资过日子的人要拿出一月半月的工资来买一套书,这是要下大决心的,是全家的大事,在一般人看来几乎是不可理喻的荒唐蠢事。七扣八扣,每个月能到手的现钱少得可怜,常常要到互助会借钱才能解决柴米油盐问题。爱书要爱到发痴发疯的程度才可能有买下一套《辞源》的“大手笔”吧。还有,你要懂得这部书的价值。《辞源》是个什么宝贝?几十年都没见过它的绰约风姿啊。

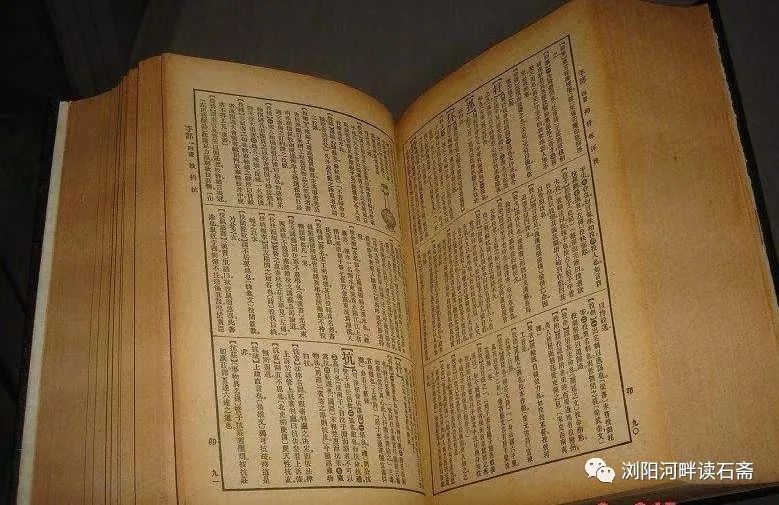

《辞源》这部偏重古文献的大型百科式语文辞书编纂于清末。商务印书馆一九零八年开始编纂。一九一五年初版发行。一九三一年至一九三六年出第二版。一九四九年后国家一直高度重视《辞源》的修订工作,商务印书馆组织大批专家投入其中。一九五八年正式开始修订,一九六四年、一九六五年先后出了第一、二册的征求意见本。虽然有过搁置,但始终没放弃。一九七九年至一九八三年《辞源》修订版终于面世了!人们一般把它叫新版《辞源》,那是以一九四九年为界。或者称第三版《辞源》,那是顺着一九一五年初版和上世纪三十年代二版连着算的。

记不确切是一九七九年下半年还是一九八零年上半年,反正是刚上大学不久的事,曾去湖南省博物馆内看过规模盛大的一次图书展。“新鲜出炉”的第三版《辞源》第一册在展台惊艳亮相。靠十几块钱生活费加助学金读书的穷大学生自然只能远远地望着,饱饱眼福。观展买书的人多至人山人海,你不动别人会挤着推着你动。现在回忆起当初自己与展柜上的《辞源》渐行渐远情不自禁地“一步三回头”的情景时,心里头涌起的酸酸涩涩,似乎也属于幸福的一种滋味。

一九七九年考上大学,我念的是中文系。少年心事当拏云。曾经做过这样的美梦:这辈子要是能在大学里弄个饭碗该是多么惬意的人生啊。因为慧根浅,尤其是外语基础太差,进大学做学问的美梦很快就破灭了。但是,拥有一部《辞源》却成了我这个中文系毕业生很切实的奢望。

记得是婚后不久,跟爱妻一起去国琪兄家做客。临走时,国琪兄让嫂子从卧室里取出一个布包来交给我。我好奇,是什么宝贝啊?国琪兄把布包接过去放桌上打开,原来是一套《辞源》!见其小心翼翼的样子,我便读懂了《辞源》主人对它的无比珍爱。我连忙推却:“不用不用,你自己留着啊”。“我和你嫂子也用得不多,给你吧,放你那里用处会大些”,老兄说得很轻淡随意,但决意要将它送给我的真诚尽显其中。我只好恭敬不如从命了。

国琪兄初中毕业后修过铁路、学过剃头、去造纸坊扛过亷子。劳动改变认识,做了几年苦功夫,国琪兄作为大龄社会青年又回学校念了两年高中。高中毕业后作为知青再下放农村劳动两年。一九七七年恢复高考,竟然考出了可以上本科的成绩。结果因为大队和公社的政审结论太刺眼,没有学校敢要他。接近招生尾声了,县里招生办一位被抽调到湘潭地区参加招生工作的老师发现同乡落此困境便找到正在招生的一所中专学校的领导恳切陈词强烈推荐。国琪兄便得以上了这所中专学中医临床。我是很多年后听老同事陈清觉在一次“吹牛”时说他当年在招生办工作为一个叫“徐国琪”的年轻人改变了命运,才知道我的这位“二舅哥”这么牛。

这样一位经历坎坷好学上进的乡村“郎中”节衣缩食购置一部《辞源》自是情理中事。他要把自己的宝贝送给我是真心实意,但说是他们夫妇用得不多却是委婉托词。国琪兄本是中医出身,后来到市人民医院进修外科,结果被这所三甲医院看中把他做外科骨干医生调进去培养。中级职称、高级职称一路滔滔,成了医院颇有声誉的“一把刀”。有些让人觉得意外的是,找这位外科医生开中药处方的病人竟也很是常见。国琪兄开中药单子,多用经方间以时方,组合中见其用心。曾经仔细读过他写过一篇论文《小肠综合征手术后的中医调理》。论文以他亲手主刀的一个病案为例。病人是十几岁的孩子,小肠糜烂近两米,通过手术成功切除,西医护理一段时间后消化问题一直没有解决。国琪兄随即让病人停了西药改服参苓白术汤(加减),结果很快见效。在我心目中,国琪兄是一位中医出身改行西医亦中亦西以西为主中西融合的好大夫,特别善于反思和总结。我常常想,当年花了大价钱订购的一部《辞源》要是不送将与我而是放在他自己在家里,也绝非多余之物。

随后不久,焦先生又把他长时期珍藏、使用的一部《辞源》送给了我。那是我快要离开浏阳一中改行到行政上工作的时节。早早约好要来我家里坐坐。焦先生是骑单车来的。我到楼下接他。一见面就说要送一个礼物给我。什么礼物拎起来这么沉?焦先生笑着说:“我把一部多年前买的《辞源》送给你,你应该用得着,你肯定会喜欢的。”用报纸包了好几层,外面又用塑料布包得严严实实。还用绳子捆扎打了结。不是自私和贪婪,我是被焦先生给书打包的一丝不苟、说话语气的坚定自信和打开《辞源》展示给我看时脸上神情的热情庄重所慑服,我哪里还敢说这套书我已经有了一部啊!

一九八三年我进浏阳一中工作时,焦功成先生已经是学校历史教研室的骨干教师。后来当了教研室主任。“文史不分家”,我这个初出茅庐的语文老师经常向焦先生这位教历史的王牌老师请教。为了跟一个电大班的学生讲刘勰的《文心雕龙》,我要焦先生跟我介绍一下南朝的士族制度。焦先生在回答我的问题之前先要我猜一个谜语,问我“无边落木萧萧下“是个什么字。冥思苦想不得而知。焦先生告诉我,是个子曰诗云的“曰”字。刘宋之后,齐梁两朝皆是萧家天下,萧萧之后天下便随陈霸先改姓了陈。陈的繁体是陳,“陳”字无边落木就是个“曰”字。刘勰正是南朝萧梁时期人。从此南朝这个历史时期几个朝代和皇帝的名号我便“铭记在心终生难忘”了。

我跟焦先生同事十二年整,我知道他后来的发展成就很是了不起。焦先生是学校的首席教师,当了学校教科室的主任,评了全省特级教师,省历史教学研究会副会长,多次参加教育部组织的教材编写,是湖南省考试院特聘高考研究专家,省政府教育督导专家,从一九九六年起曾长时期担任省高考历史阅卷质检组组长。

当初收下焦先生的重礼后,我就设想过,像他这样一位历史老师把家里的《辞源》送给了我应该很不习惯很不方便吧。

去年下半年在跟过去的几位学生聚会闲谈时,听他们讲到的一则有关焦先生“抠门”显个性的逸事完全印证了我的猜想。那位学生说,这个事是焦先生亲口跟他说的。他现场复原焦先生的叙述:

二十多年前的一天,我在学校门口一家书店看中了一套巜辞源》,该书标价为120多元,店主说可优惠20元。我不禁喜出望外,即掏口袋,不巧没带钱,只得与店主约定下午去取。午餐后,我兴致勃勃带钱去取书,店主反悔了,说顶多只能优惠十元。十元在当年虽不菲,但怎能打倒我?然而我天生性格古怪,怄不了这口气,冲气而走。第二天不知啥原因,店主带书问到我办公室来了:“还是百元给你”。“我不要了”。“那八十给你”。“我也不要”。“五十总可以了吧”。“讲了不要就不要,请不要再缠我”。店主只好带着书识趣地走了。

听罢这则有关焦先生“抠门”的逸事,想起他二十多年前在大热天用单车驮着一部包扎得严严实实的《辞源》来到我家楼下的情形,我心里便涌起一种特别的温暖。

国琪兄和焦先生送我的两部《辞源》,原来一部放办公室,一部放家里。自有了两处书房后,我便将放办公室的那部取回来了。两处书房各放一部,都放在很显眼、很顺手的地方。

我知道后来商务印书馆又出了《辞源》的合订版、修订版。但不管出什么版,我都不感兴趣了。曾经沧海难为水,除却巫山不是云。我有了国琪兄、焦先生送我的两部《辞源》足够了。

一九一五年陈独秀的《新青年》创刊,呼唤德先生赛先生的新文化运动启幕,这一年《辞源》第一版出版了。一九三六年,由当时政府号召并组织的动员各界人士参加的群众性国民经济建设运动展开,对中国近代化产生较深影响,第二年就要全民抗日了,这一年,《辞源》第二版出版了。一九七八年十二月中国共产党十一届届三中全会召开,中国开始实行对内改革、对外开放的政策,开启了一个了不起的崭新时代,第二年,也就是一九七九年,《辞源》第三版的第一册出版了。第一册出版后,每年出一册,到一九八三年出齐全套。

我一九七九年高中毕业后考上大学到一九八三年大学毕业,这四年正好是第三版《辞源》出齐全套的四年。国琪兄、焦先生送我的这个版本的两部《辞源》见证了一个伟大的时代。在这个时代,从政治经济宏观层面看,国家形势发生了翻天覆地的喜人变化。难怪《辞源》在出版领域一直被誉为国之重器。从读书人的个人感受而言,知识分子从极限痛苦中走出了噩梦,崇尚知识终于又成为社会共识。偏远县城里的年轻人可以拿一个月半个月的全部收入去买一套自己喜欢的工具书呢。从人际关系的世俗视角观察,这个时代人们思想活跃但想法单纯,把不带功利的亲情友情看得很重很重。那时改革开放刚刚开始,物资供应还是计划体制。像《辞源》这样的贵重紧俏图书,莫说你没钱买不起,就是有钱想买也未必能买到,那是要凭分到地方单位的指标提前订购的。国琪兄和焦先生认定《辞源》对我有用,竟然能够慷慨大方地把自己心爱、珍藏、一直在使用着的宝贝作为礼物送给我。

在我的心里,我拥有的这两部《辞源》比任何版本的《辞源》都珍贵都值钱。

一审:封豪

二审:张福芳

三审:周小雷

作者:文/读石人

责编:封豪

来源:湖南日报·新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体