作家汪曾祺应该不会想到,从1997年过世到今天,在微博、豆瓣、贴吧等很多公共空间,人们对他作品以及人的讨论从未曾停止。

贾平凹说他“是一文狐,修炼老成精”,鹦鹉史航评价他“这世间可爱的老头儿很多,但可爱成汪曾祺这样的,却不常见”,沈从文则总结他“最可爱还是态度,宠辱不惊”。

而今天很多年轻人喜欢汪曾祺,大多是始于这些片段:

“栀子花粗粗大大,又香得掸都掸不开,于是为文人雅士不取,以为品格不高。栀子花说:“去你的吧,我就是要这样香,香得痛痛快快,你们他妈的管得着吗?”

——《人间草木》里对栀子花的描述

“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市场。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”

——《做饭》里喷薄的烟火气

这些广为熟知的片段,虽已体现出汪老的有趣、赤子之心,但读完不免会感到不过瘾:这样倔强又调皮的一位老先生,一定记叙过更多生动的凡人小事吧?他独特的审美品味又是从何处承袭而来呢?

如果你带着这些好奇再往前几步,系统地读汪曾祺的散文、小说、书信,就会发现自己触到的,是一座精神富矿。

汪曾祺的作品,究竟妙在哪里?

与同时代的作家相比,汪曾祺最大的不同在于,他善于在生活中发现欢乐,发现趣味,发现被宏大的东西所遮蔽的生活日常。

人人害怕日军的空袭警报,汪老在写《跑警报》时,却将其说得妙趣横生。

“跑警报是谈恋爱的机会。联大同学跑警报时,成双作对的很多。空袭警报一响,男的就在新校舍的路边等着,有时还提着一袋点心吃食,宝珠梨、花生米……”

汪曾祺写的人物对话,也多是朴素生活化的,却能紧紧抓着读者心。比如在小说《受戒》里,他这么写道:

“小英子忽然把桨放下,走到船尾,趴在明子的耳朵旁边,小声地说:‘我给你当老婆,你要不要?’明子的眼睛鼓得大大的,英子跳到中舱,两只桨飞快地划起来,划进了芦苇荡。”

经历了疫情重击后的人们,应能读懂他笔下凡人小事的“不凡”了。

读懂他说的“红黄蓝白黑,酸甜苦辣咸。每个人都带着一生的历史,半个月的哀乐,在街上走”是怎么一回事。

以及“四方食事,不过一碗人间烟火”、“家人闲坐,灯火可亲”里平凡的幸福。

大家从云层回到地面,开始在厨房里捯饬凉皮和电饭煲蛋糕,更热气腾腾地生活。

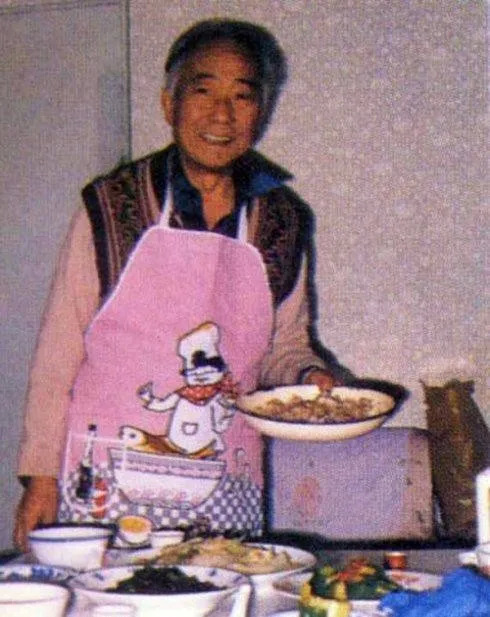

△汪曾祺非常乐于下厨做菜

汪老生前曾说:“我希望我的作品能有益于世道人心,我希望使人的感情得到滋润,让人觉得生活是美好的,人,是美的,有诗意的。”他已如愿了。

汪曾祺的美和诗意,源自哪里?

如果你想再进一步,不满足于读作品,还好奇起汪曾祺这人——他达观的性情,对美的理解以及对生活的诗意,是由何处习得?那就要继续往深里研究了。

汪曾祺在《自报家门》中,曾自我剖析过:

除了受官至拔贡、“喝了酒一个人在屋里大声背唐诗”的祖父,和画功了得、通晓各类中国乐器、用胡琴的琴弦做风筝用玻璃片粘小船小亭子的父亲,以及高邮街上手工作坊、布店、银匠店等手艺人的耳濡目染。

△汪曾祺画作,满是生活意趣

在文学上,他承认:“我受影响最深的是明朝大散文家归有光”。

“归有光以清淡的文笔写平常的人物,亲切而凄婉。这和我气质很相近,我现在的小说里还回响着他的余韵。”

外国作家里,汪曾祺受影响较大的是契诃夫,还有西班牙作家阿索林。

“我很喜欢阿索林,他的小说像是覆盖着阴影的小溪,安安静静的,同时又是活泼流动的。”

19岁在小庵躲避日军轰炸时,读的《沈从文小说选》和屠格涅夫的《猎人日记》,30岁做文艺刊物编辑,迷上的民间故事和民歌,甚至下放劳动的四年经历……在汪老心中都是有益的。

△80年代末,汪曾祺在家中写作

十六七世纪荷兰画派的画,日本的浮世绘,中国的货郎图,汪曾祺都爱看——他实在是个杂家!

责编:刘瀚潞

来源:三联生活周刊

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体