文丨彭晓玲

谭嗣同、谭嗣襄虽为一母同胞,

但一个沉稳精细,一个跳脱爽快,

但莫名的兄弟俩竟有如此多相似点:

皆长身玉立,目光炯炯;

皆豁达不拘小节,议论风生;

皆才高八斗,专心时务,忧国忧民;

皆慷慨任事,侠义心肠;

皆命运坎坷,屡试不中;

皆遭人忌恨,遭人造谣毁谤不断。

而最终,生命都定格在三十三岁,

一个命丧海岛,一个血洒京城。

一个临死时挂念父亲,

一个临死时保全父亲。

难道他们的兄弟缘分早已注定?

光绪二十一年(1895)甲午战争失败,台湾被迫割让日本。台湾举子垂泪请命,哭诉:就如赤子之失去了慈母,还有什么比这更悲惨的呢?台湾百姓呼天抢地:“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台!”从而,引发了大陆十八省举子公车上书,成为戊戌变法前奏。

其时,东宁才子丘逢甲三次剌血上书,表示“台湾士民,义不服倭”。就在台湾割让的苦难关头,丘逢甲挺身而出,成为台湾抗日义军总头领。失败后,丘逢甲写下了充满忧国情怀的诗篇《春愁》:

丘逢甲《春愁》

春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。

四百万人同一哭,去年今日割台湾。

几乎同时,谭嗣同在隔海相望的大陆,写下了一首与《春愁》极其相似的《有感一章》:

谭嗣同《题江建霞东邻巧笑图诗》

世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,天涯何处是神州?

当其时,谭嗣同在武昌协助父亲处理公务,闻听台湾割让给日本,面向苍茫大地,痛哭失声,哭得悲天怆地,哭得天地变色。愤慨和痛心之下,谭嗣同“当馈而忘食,既寝而累兴,绕屋彷徨,未知所出” 。悲愤无法排遣,他便去找在两湖书院上学的唐才常,“经常两人相对而坐,彻夜不寐,热血盈腔,苦无藉手,泣数行下”。他还给老师欧阳中鹄写信发泄心中悲愤:“平日于中外事虽稍稍究心,终不能得其要领。经此(割台)创巨痛深,乃摒弃一切,专精致思。……不恤首发大难,画此尽变西法之策。”

为什么割让台湾使谭嗣同感到“创巨痛深”,甚至摒弃一切,舍身变法呢?可从他的仲兄谭嗣襄和台湾的关系说起。光绪十一年(1885),刘铭传任台湾首任巡抚,唐景崧任台湾道,广招天下人才,尤其是精通洋务的新型人才。光绪十四年(1888)秋,谭嗣同与仲兄嗣襄同赴长沙戊子科乡试,皆落第,甚是失意。是年冬,兄弟自浏阳一同北上,谭嗣同返甘肃,仲兄嗣襄拟北上博一官,作别于汉口。时同船过江,猛风大作,冻雨横飞,浪高比船高数尺,时时跃入船中。船中人衣履皆濡湿,船夫大惊失色,独谭嗣同兄弟相视而笑。嗣同遂口占二首,其一为:“波揉浪簸一舟轻,呼吸之间辨死生。十二年来无此险,布帆重挂武昌城。”船已泊岸,兄弟俩皆从容抖落衣衫上的水滴,潇洒而去,旁观者甚为诧异,将其视成奇人。事实上,离别在即,不知何时得以相见,兄弟俩皆满心悲伤。另有传说,兄弟俩在汉口作别前,路遇一个道士为他俩算卦,得了一卦“牛衣对泣”。道士告诫:千万不要远行,否则凶多吉少。但嗣同兄弟不信命数,嗣同还作了一首诗为北上的兄长送行,誓言不仅不怕牛衣对泣,而且还要马革裹尸,为国效命:

谭嗣同《石菊影庐笔识·五十一》

茫茫天地复何之,怅望西风泪欲丝。

悲愤情深貂拌肉,功名心折豹留皮。

一朝马革孤还日,绝胜牛衣对泣时。

各有桑蓬千里志,不劳辛苦寄相思。

只是,兄弟俩都没有想到:江边之别,竟成了他们兄弟的永别。当初嗣襄嗣同兄弟屡考不中,正途受阻,父亲谭继洵开始设法让他们走异途,即由捐纳获得功名,而进入官场。谭继洵在为嗣同兄弟报捐监生后,分别为嗣襄报捐盐运使司提举衔,为嗣同报捐同知,指分浙江试用。光绪九年(1883)谭继洵升任甘肃按察使,嗣襄、嗣同均抵达兰州。翌年,新疆建省,由督办新疆军务钦差大臣刘锦棠任甘肃新疆巡抚,谭钟麟任陕甘总督,谭继洵升任甘肃布政使。谭继洵与刘锦棠结为儿女亲家,谭氏之女嗣嘉出嫁刘氏之子、新疆疏勒县知县刘国祉。在谭继洵安排下,嗣襄、嗣同进入设在兰州的新疆甘肃总粮台谋职,粮台的前身是兰州支应局。嗣襄、嗣同在此前后服务约一年左右,事后,刘锦棠以嗣同兄弟在甘肃新疆粮台效力,奏保嗣襄以直隶州知州,嗣同以知府补用,也算是很对得起亲戚了。

自大儿子谭嗣贻早逝后,谭继洵赴任甘肃巩秦阶道时,对嗣襄、嗣同兄弟的安排还是有所区别,嗣同年纪尚小,就随侍左右,嗣襄则留在浏阳管理家里的田产。那年嗣襄还只有21岁,谭继洵对他有些不放心,只得勉励再三,让他先跟着大伯父谭继昇学习。话说那年送父亲谭继洵及家人一行至甘肃秦州(天水)赴任,送至襄阳后,谭嗣襄挥泪与家人告别,然后独自黯然地踏上返回浏阳的路途。就在他离开没多久,家人就陷入了困境。也许是道路遥远难行,那几辆用来运载行李的车辆,所雇的车夫都跑了。于是,谭继洵只得令人将行李并到其他车上去,剩下的车辆又太笨重了,又跑掉了几位车夫。谭继洵无计可施,只得将车停在旷野之上,竟前不着村后不着店,急得在原地转来转去。正在他为难之际,抬头看见有几辆空车远远而来,心里便想着租来运载行李。待车至跟前,竟然停了,竟是谭嗣襄特地派来接应家人的。谭继洵由此欣慰异常,不由对嗣襄刮目相看。谭继昇在世时,懂得并喜欢嗣襄,给了他不少温暖和关怀,伯侄之间相处融洽。谭嗣襄在给伯父的信中说:“侄每记临行时,伯父以家事为念,嘱侄忍字一语,侄当谨佩。而侄落落之性,惟伯父知之,亦惟伯父能谅之。侄于骨肉间只取其有当得乎此心之安而已。”略微透露出其家庭矛盾的痕迹,及谭嗣襄做人的为难。因其母徐五缘早逝,谭嗣襄嗣同兄弟处境的艰难由此可见。光绪十二年(1886),谭继昇在浏阳病卒,由其子谭嗣棨(莘畬)接替其地位。此时,谭嗣襄经理田产方面,也获得了较大的独立权。嗣襄颇具办事经营之才,嗣同为此还撰文称赞:仲兄嗣襄很有办事才干,谋划周详,处理事务切中实际,且颇为得当。他还善于理财,在浏阳管理家庭事务,异常勤劳敏捷。柴米油盐及金钱这些小事情,有些清高的读书人对此看不起,而仲兄嗣襄却能综合考虑,一起认真核算,核算精密准确,从来没有失误。哪些当出哪些当入哪些当弃哪些当取,他都能权衡实际情况而知进退,而及时向家人通报情况,谁也欺骗不了他糊弄不了他。不到十年时间,就为家里添置了百余亩田产。

图:谭嗣同浏阳故居与北京故居

看来,谭嗣襄的理财能力实在不错,且童仆的勤惰及烹饪洒扫之事等一应大小事情,他能明察秋毫,料理得服服帖帖。为此,因其慷慨好施,乐于助人,德行和才智都出众,在家乡被人视为非常之人。但嫉妒他才华的人,都私下里嘲笑他议论他,认为他在消耗祖业。堂兄谭嗣棨就不以为然,多次写信向叔父谭继洵告状。于是,甘肃方面的责备训诫,纷纷而来,使得谭嗣襄难以应付。风言风语也传到了欧阳中鹄那里,老师也频频致函嗣襄,告诫他在经理家事之余,尽可闭门读书,涵养德性,不要多管闲事。一向仁厚的欧阳老师都不能懂他,可见流言之蛊惑人心,嗣襄在浏阳已难以安身。

而事实上,谭嗣襄从小饱读诗书,他推崇宋学,精心研习义理。他浑身洋溢着倔傲之气、侠义气概和反叛精神,不屑为章句之学,不愿拘泥经籍之疏解,只管专心研究经世致用之学。喜欢与人谈论天下事,于海防、通商、兵法等时事说起来头头是道,终日不知疲倦。他分析兵法尤为详尽精到,曾经用心详细探讨史上所记载的战事策论,研究其兴废之故,后发而为论,视野远大,见识极为高明。光绪十年(1884年)中法战争时,嗣襄曾在县邑倡议无偿助饷。后来中法议和,只得中止,他为之扼腕太息,认为失去了此次机遇,清廷将长期被他国所奴役。但即使才华出众,谭嗣襄三次参加乡试都不中,无法向父亲交差,乃发愤出游。当初兄弟在武昌挥别之后,谭嗣襄决意自谋创业,先欲北上京师谒选,谋一实官,但苦于乏资。谭继洵一直没有给嗣同兄弟们析分财产,只是“每月酌给月费若干,然亦不多予也”。谭嗣同兄弟没有独立的生活来源,经济上完全依赖其父,颇为窘迫。无奈之下,谭嗣襄只得将行李暂存天津北洋海防支应局李兴锐处,自己辗转至福建,取道厦门,买棹东行渡海赴台湾,投亲戚台湾道唐景崧。是年底谭嗣襄抵台后,唐景崧果进之于布政使沈应奎,沈介绍于巡抚刘铭传。“刘一见奇之,与纵论时事,移晷乃退。明日即委榷(台南府)凤山县(今台南高雄附近)盐税。”事实上,谭嗣襄不仅负责征收盐税,还要规划土地,治理河道,疏理水路交通,防旱治涝……

刘铭传怎么赏识谭嗣襄的呢?其中的关键人物是时任台湾道的唐景崧。当初谭府的二小姐谭嗣淑,嫁给了唐景崧的弟弟唐景葑。后来北京流行瘟疫,谭嗣淑不幸染病,徐五缘夫人和谭嗣贻前去照料,不料竟遭传染。竟然五天之内,三人先后过世,真是惨痛异常。当谭嗣襄前往台湾投奔时,虽谭嗣淑早已故去,但亲戚情分还在,唐景崧极力推荐谭嗣襄,使得嗣襄有机会进见巡抚刘铭传,进而得以任职。谭嗣襄到凤山任职之时,这里还是一片山地部落和汉民杂居的地方,瘴气弥漫,水旱灾情不断,劲风苦雨,艰苦异常。据记载,凤山地区百姓贫穷赋税沉重,凡来此地任职的官员,都将盐税视为谋取利益的地方。分局有二十多处,彼此纷繁交错,不可弄清原委。”而谭嗣襄很有才华,也是个有雄心、有抱负的人。他上任后,“乃严约章,杜侵蚀,亲会计,勤考核,不数月而弊绝。但抵台不及半年,于第二年光绪二十年(1889)五月五日,卒于台南县治赤嵌楼右侧之蓬壸书院。据说死于寒疾,年仅33岁。

图:台南县治赤嵌楼

图:台南县治赤嵌楼

关于谭嗣襄之死,当时还有一种说法,乃谭嗣襄自杀而死。以谭嗣襄的性格,应该是很难见容于官场。盐税油水多,他“眼睛里容不得沙子”,杜绝弊端,难免会遭到已得利的同僚们的排挤打压。或许,他的死与受排挤打压而心情抑郁有关,但实在太突然了。当时谭嗣襄预感自己将一病不起,而不愿连累别人,正午时分从官署中搬至蓬壶书院,没过多久就死了。过世那天上午,还与宾客、随从谈笑风生。临死前,他写信给谭嗣同,他最亲爱的弟弟:吾一病不起,难道是天意如此!愿汝好好侍奉父亲,以慰我九泉之下之心。我也没有什么财物留下来,那幅文征明的画是从友人那里借来的,理应归过。我之前欠的账已经还清,有收条可以证明。据谭嗣同记载,谭嗣襄在台颇受重视,可当任命他为台湾盐运使的诏书发到台湾时,他却去世了。

自从母亲故去,仲兄嗣襄就如同父亲般照顾和保护嗣同,兄弟俩相依为命。每每回忆仲兄,谭嗣同悲伤之余,更是满腔钦佩之情:“兄孝友英笃,至性过人,弥留之际,首以老亲为念。平生好交游,重然诺,虽一图画之微,濒死犹恐遗失以负其初心。”在他看来,兄长是仁孝和侠义的化身。也因此,当此甲午战败台湾被割之时,再次忆及仲兄的音容笑貌,仿佛割去了谭嗣同心中的血肉,使得他鲜血淋漓。此时的谭嗣同,已经不仅是哭兄长,而是代表四万万中国人,哭沦落的台湾,哭割裂手足的痛苦,哭国家主权的沦丧。这种家国之悲,的确是无法抵消的。他痛入心肺,痛不欲生,痛得无法忍受时,继而痛定思痛,豁然清醒了。甲午之战,中国为什么会失败?中国失败在于制度,要想光复台湾,富国强兵,只有变法!就是在最疼痛的那一刻,变法图强,以血醒民的想法,在他心中已经形成。

眼见谭嗣同并未留下亲生子嗣,父亲谭继洵便将谭嗣襄之子谭传炜过继给谭嗣同,又将其两女归嗣同夫人李闰教育婚配。也不是传统意义的过继,就是“一子二祧”,因为谭嗣襄也只有一个儿子。不过因为谭嗣同遇难后,谭传炜几乎由嗣同夫人李闰一手带大,视同嫡出。至民国时期,传炜自杀,也才30多岁,什么原因不太清楚。

作为谭嗣同五世孙,谭士恺出生于1957年,一直生活在岳阳,原在湖南桃林铅锌矿当工程师,多年前下海创办了一家贸易公司。其父亲谭志浩原为湖南桃林铅锌矿副总工程师、湖南省六届人大代表,退休后定居岳阳市岳阳楼区枫树新村,已于2009年去世。

当初,谭传炜生有二个儿子,老大谭恒銊,老二谭恒锐。谭恒锐,也即训聪,便是谭士恺的爷爷。谭恒銊是长房,在嗣襄一边,但他死得早,又没得后人,轮到谭恒锐又兼祧。为此,他们家这支既是谭嗣襄的后代,更是谭嗣同后代。

图:谭嗣同侄孙谭训聪(谭士恺供图)

图:谭嗣同侄孙谭训聪(谭士恺供图)

谭训聪为谭嗣同孙,即谭志浩的父亲。谭训聪曾在南京国民党中央党部工作,也曾任浏阳县参议员。至浏阳和平解放之初,因时局变化,他匆匆抛下妻儿,孤身前往台湾,在台以教书为生,饱尝骨肉离散之苦。于1979年去世,至死不知大陆子孙消息。其妻刘萍君受过良好的教育,通国学,会英文,深受李闰夫人喜爱。谭训聪去台湾后,就靠她独自支撑着一个大家庭,后随儿子谭志浩生活在岳阳桃矿。正是2016年盛夏时节,太阳很猛烈,前往岳阳拜访谭氏后代。下得高铁来,按约定直奔岳阳义乌小商品城而去,但见一位身穿灰色T恤,身体高大的中年汉子站在路旁。一眼瞧见他的浓眉大眼,我想他就是谭士恺了。一问,果然就是他。也没多少寒暄,他就带着我们朝前走,一段上坡的台阶,旁有“枫林新村小区”几个大红字。谭士恺说:这个小区是旧小区,之前其父谭志浩退休后在此购了一套房子,在23栋二单元303室。今天就在此聊聊。进得门来,屋子里光线不太好,陈设也简陋,但收拾得干净整洁。右边是小饭厅,转过隔断,左边才是客厅,靠墙摆着一套转角布沙发,前面是简单的茶几及电视柜,再往左便是封闭的阳台。环视四周,面积不大,却有三房二厅,从装修的格调来看,应是上世纪90年代的风格,那时谭志浩夫妇还在世。大姐谭士怡笑笑地迎了上来,但见她满面沧桑,个子矮子,左腿行动不便。原来,还在小时候,她得过小儿麻痹症,耽误了治疗,乃至至今孤身一人。也许都是浏阳人吧,大家相见如故。没多久,妹妹谭士愉也赶来了,她个子很高,穿着黑色连衣裙,留着短发,说话快言快语,很快就加入到我们的话题中来。就在这方小小的客厅,谭家三姐弟你一言我一言,谭家昔日曲折的历史铺展开来。谭恒锐于光绪三十二年(1906)出生,由李闰一手带大,在浏阳大夫第长大成人。他毕业于湖南私立群治法政专门学校,于民国二十三年(1934)28岁时赴南京任职于中央政治委员会秘书处。1937年抗战爆发,他随南京政府南迁重庆,于1939年派至国防最高委员会秘书厅第三处工作。直至1940年夏天,因母亲杨氏重病在床,只得辞职返湘,先后在浏阳简易师范和浏阳中学任教。抗战胜利后,他被推为县参议员。浏阳和平解放之时,新政府指名要逮捕他,他东躲西藏,于1950年年底跑到香港,计划略微安顿下来就去接家人,再一同去台湾。一到香港就回不了浏阳,也无法联系到家人,在此呆了9个月,在国民党中央党部工作时的同事担保下,只得独自去台湾。眼见谭恒锐寄回两封信后,便杳无音信,其妻刘萍君只得带着家人躲到长沙,住在长沙小桃园自家的房子里。当时分家时,大夫第归谭嗣同一支,谭恒銊继承的是谭嗣襄的遗产,分在长沙北门小桃园,有很大一大片资产。而将谭传炜的夫人杨氏独自留在了大夫第,到第二年不少佃户上门要她退租退息,她吓坏了,就上吊自杀了。谭志浩是谭训聪第三个儿子,其伯兄出生不久,恰逢李闰六十大寿。生日那天,李闺穿着一身红衣服,抱着曾孙,坐在大夫第大厅,喜气洋洋地等着晚辈给她拜寿。这个伯兄特别聪明,可惜只活了九岁。第二个儿子也只有三四岁就夭折了,令谭训聪伤感万分,直到谭志浩顺顺利利长大,他才暗暗地吁了口气。交谈中,谭士恺告诉我们,他家一直精心保留着先祖谭嗣同用过的刻铜墨盒、瓷印泥盒、砚台三件遗物,还保存着祖父谭训聪生前所著、由台湾商务印书馆出版的《谭嗣同年谱》影印本及全部手稿,并藏有谭嗣同部分家书影印件。刻铜墨盒、瓷印泥盒、砚台此三件遗物,是谭嗣同留给妻子李闰的。刘萍君曾与李闰相伴多年,当初聪慧灵敏的刘萍君深得李闰欢心,李闰便将谭嗣同的一些遗物都交给她保管。之后,刘萍君将这些遗物都传给了谭志浩,现在就传承到了谭士恺手中。谭士恺说,家里最珍贵的还是谭嗣同留给家里的家书,原件捐给了国家,留下影印本。“视荣华为梦幻,视死辱为常事,无喜无悲,听其自然。惟必须节俭,免得人说嫌话,至要至要。”当年谭嗣同给夫人李闰的勉文,成了谭家代代相传的传家宝。

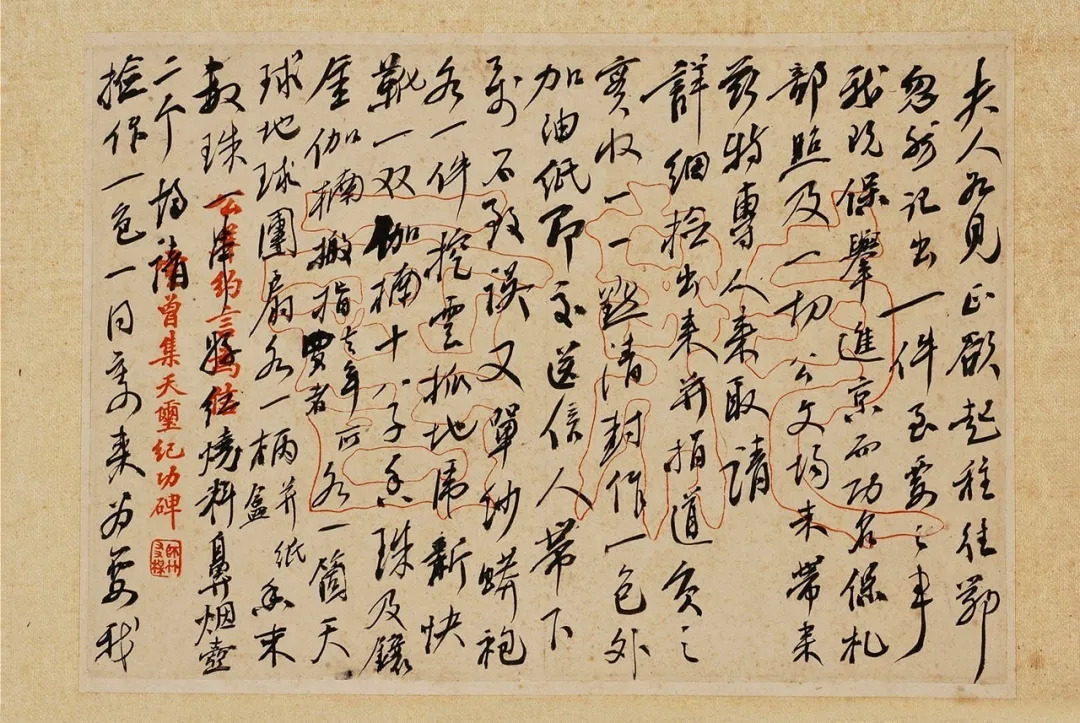

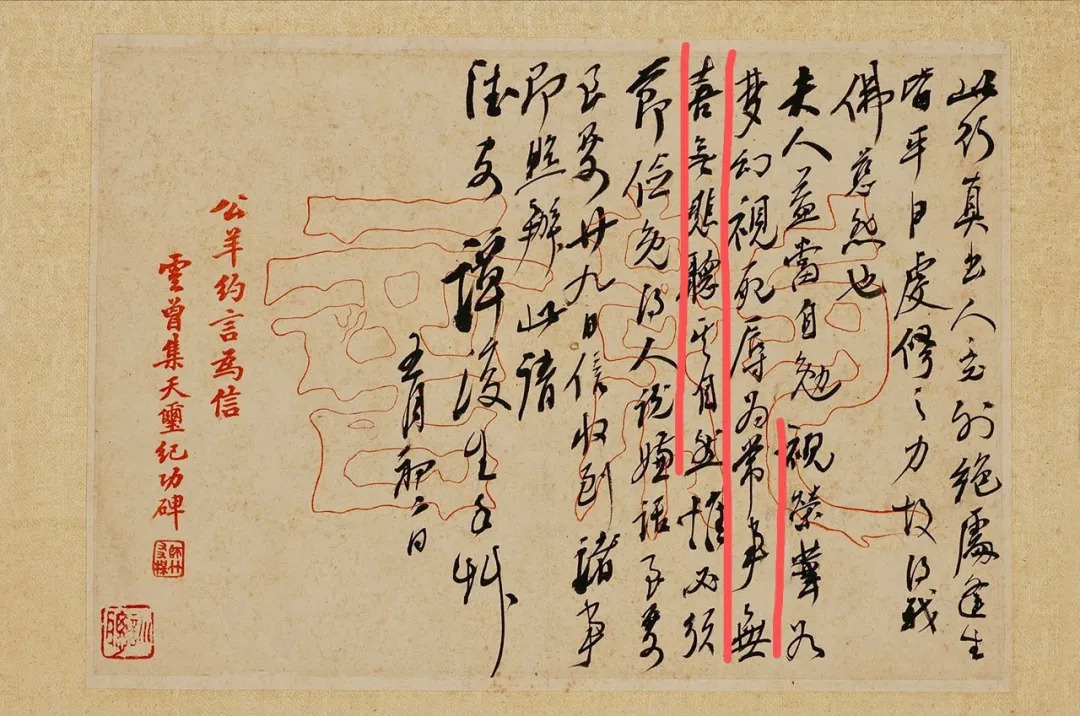

图:谭嗣同致妻李闰信札

图:谭嗣同致妻李闰信札

因当时是周末,谭士恺已将嗣同公遗留下来的宝物存放在银行了,不能取出来,只得怏怏而归。至10月8日,正是寒露之日,与维欣一道再赴岳阳。此次见面依然在枫林新村,依然是谭士恺、谭士怡、谭士愉接待了我们。就在此次,聊过之后,我们如愿见到了谭嗣同的三件遗物。其时阳光正好,阳光透过窗棂照耀在窗前书桌上,三件遗物被一一小心地放在大红金丝绒之上。谭士恺在一旁微笑在解说,耐心地任我与维欣仔细地看,翻来覆去地看。而我们心怀敬仰,铜墨盒、菊花砚台及御制印泥盒一一品赏,一一进行了拍摄,内心的激动溢于言表。最先拿出来的是铜墨盒,小小的方形,深沉的铜色,暗暗的哑光。我与维欣凑在一起仔细瞧,一一放在手掌上,再看看。然后,士恺大姐从客厅电视柜抽屉里拿出来一块方板子,上面铺着艳红色的丝绒布,将板子放在书桌上。我俩赶紧将墨盒放在红布上,亮亮的阳光照耀其上,墨盒有些了亮亮的光。但见铜墨盒上端刻有一行清秀端庄的小楷:“乙未冬日复生氏制”。复生是谭嗣同的字号,行书中带点楷体。谭士恺说,其字体、气势与谭嗣同家信中的文字大体一致,铜墨盒上的文字应为谭嗣同亲笔所书。

仔细鉴赏这方墨盒,我俩不禁心中大悦,方寸之间一幅精美的山水画卷一览无余。只有7厘米见方的铜墨盒,有山有水,有房舍,有苍松翠柏,有小桥流水,画工精细、意境悠远。近前,一位钓者怡然自得地坐在大河边垂钓,望着远处重重叠叠的青山,山脚下绿树掩映着一栋房舍,身后两株老树一株枯萎,一株发出新芽。仅仅从画面上看,其构图写意有金石铁笔的遒劲气势,不难看出艺人的高超的刻铜技艺和娴熟的绘画功底。乙未年为清光绪二十一年(1895),距戊戍变法仅3年。当时30岁的谭嗣同正在著《仁学》,它是维新派的第一部哲学著作。此方刻铜墨盒见证了谭嗣同著《仁学》,除了“重实而不重名”与“高度尊崇孔子”外,偏要“于老树上发新芽”的意义也显而易见。铜墨盒是盛载墨汁的小器物,也是文人墨客传统的文房用品。它产生于清代道光时期,盛行于光绪、民国年间。铜墨盒比石砚更轻巧灵便,并能保持墨色的滑润和黑亮,故在当时颇受欢迎,成为文人墨客案前的必备之物。打开墨盒,内壁依然有旧旧的墨迹,似有淡淡的墨香飘然而来。再看盒底,“松竹”两字印款清晰如昨,应是清代北京名店松竹斋刻的山水墨盒。此墨盒有复生款,且出自谭家,流传有序,且可以佐证此盒是谭嗣同亲自购置的自用之物。再看砚台,此砚台为小长方形,比我之前所见过的古砚台都要精致,外面套着暗红色的红木外盖。此为端砚,拿在手里,沉甸甸的,打开外套,一方精致而深沉的砚台坦露出来了。正面为砚台,但口子很浅,再看背面,上半部为文字,字有些漫漶了,两人将砚台拿至眼前看了看,竟为:刚而柔,方且直,仁之体,礼之德,和其光,守其墨,不磷淄,永受式。康熙乙亥春三月书竹坨。下半部圆形圈里有几个大篆体字:来生长乐,有些佛教的意味。再看侧面,意外地发现,双侧都有文字。左侧为楷体字,为一副对联:“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。”此联出自唐太宗所写的《大唐三藏圣教序》,此联语是赞美玄奘的,又是佛教语言呀。再看左侧,就在下方落有两块方形框,内有隶书:一曰臣竹垞印;一曰朱氏珍玩。

图:谭嗣同遗物之砚台

图:谭嗣同遗物之砚台

怎么不见谭嗣同的题款?见我们对此方砚台有些疑惑,谭士恺连忙解说道,据其父谭志浩说,此方砚台是嗣同公收藏的砚台,其主人为有清一代第一儒家朱彝尊,“竹垞”为其别号。因家有竹垞,故称。查慎行赋诗《逆水逆风歌戏呈竹垞》云:“却咲竹垞老,与我同舟还遇风。”看来谭嗣同仰慕朱氏的学问,也就收藏了朱氏用过的砚台。最后,便是小小的大清光绪年制的瓷器印泥盒,呈明黄色,黄里却有些暗色了,为正方形,是被摔坏后重新粘贴起来的。原来这件宝物是光绪年间官窑烧制的皇宫瓷器,盖面正中为圆形阳文“寿”字,其四边各有一只蝙蝠,四周布满精致的六边形花纹,六边形框内为一朵六瓣花,中有小圆点花蕊。再看盒底,则没有花纹,中有阳文“大清光绪年制”底款印记。再小心翼翼地打开看,里面还有陈旧的红色印泥印渍。谭士恺说,据传印泥盒是光绪帝赏赐给谭嗣同的。在他小时候,此印泥盒盖就破裂了一点,后来某部门借去展览,又不慎将印泥盒底弄破并粘接。这件印泥盒虽伤痕累累,但它见证了戊戌变法那段悲壮的史实,其历史价值是其他官窑瓷器无法替代的。

一一再完,我俩将三件宝物整齐地摆在丝绒布上,亮亮的红色,与陈旧气息相互交融,散发着幽幽的光芒,乃令我们不忍离去。不由再次触摸这些当年谭嗣同随身携带遗物,仿佛通往一条往昔的幽径,细心踏寻,窥视,当年谭嗣同“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的大义凛然、惊天动地的气节尤在眼前。看完之后,谭士悦大姐赶紧又给我们拿来了一本旧旧的相簿,翻了翻,都是些谭家的旧照片,陈年往事滚滚而来,没有谭嗣同与李闺的照片。在相册的前面几页,我倒看到了谭训聪在台湾拍的相片,甚至包括谭训聪的逝世时他人撰写的“谭故教师训聪行状”、谭训聪追悼大会及墓地等相片。有一张半身相片,用黑色钢笔在周围题满了诗,却谭训聪满脸悲戚。再一一地看,不管谭训聪在何种场合,他都满面凝重,未尝有过开心的模样。想想吧,妻子儿女都在大陆,至亲骨肉天各一方,三十年没有半点音信,是生是死无从得知,自是梗梗于怀,乃着手整理谭嗣同年谱。至1979年,谭训聪再也撑不住了,含恨撒手人寰,直死未能再见妻子儿女一面,至死未能再踏上故土,带着无尽的痛与恨而作别人间,死不瞑目呀!就是这些照片、《谭嗣同年谱》及相关书稿,都是同在台湾的谭恒岳后来回大陆时带回来的!想当初,刘萍君再三凝眸夫君忧心忡忡的双眼,遥想夫妻离别三十载,那是怎样深沉的痛苦呀!

谭嗣同小时,在北京浏阳会馆同两位兄长生活在一起。伯兄谭嗣贻比他大13岁,其时已经长大成人,和两位弟弟在一起玩的时候不多。仲兄谭嗣襄比嗣同大9岁,小时候极调皮贪玩,是个上房揭瓦、上马挥鞭的主。嗣同最喜欢和仲兄在一起,嗣襄带着他在南下洼四处游玩,享受着童年的欢乐。那是他们最美好的时光。

至光绪五年(1879)夏,谭嗣同奉父命返湖南,从涂启先读书,于秋抵浏阳。光绪六年(1880)春,嗣襄赴陇探亲,将嗣同留在浏阳。临行之日,年方15岁的嗣同特意赋诗五首送别,在诗中宣泄了自己依依惜别之情:

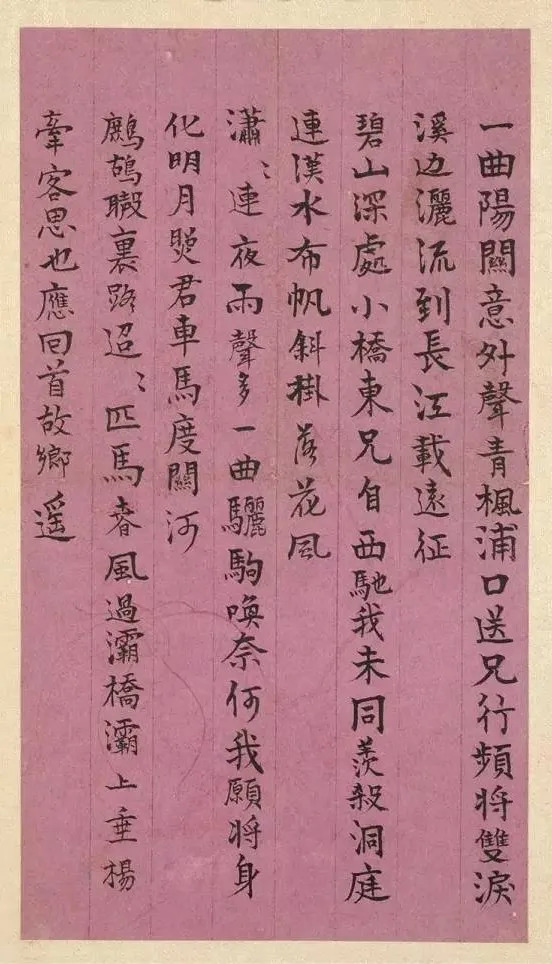

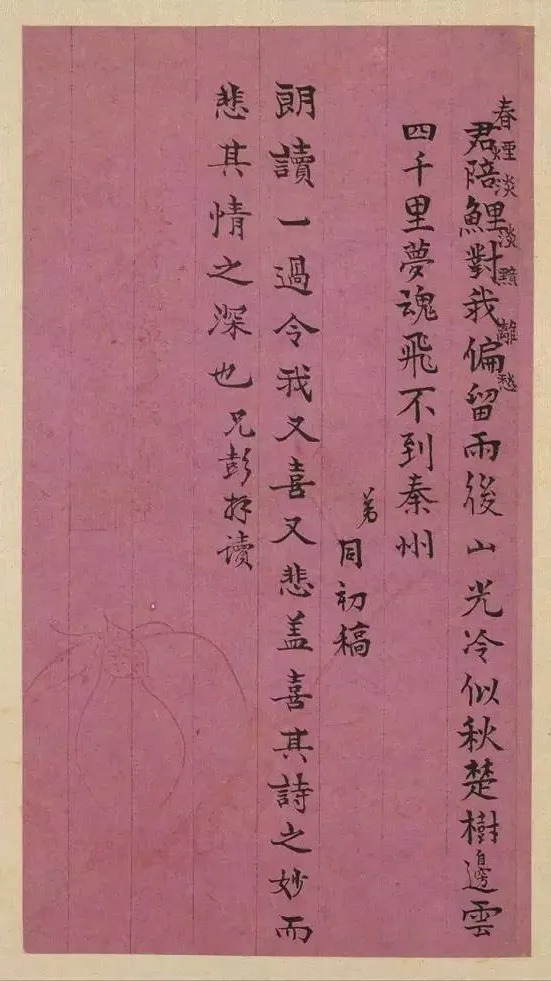

谭嗣同《送别仲兄泗生赴秦陇省父》

碧山深处小桥东,兄自西驰我未同。

羡杀洞庭连汉水,布帆西挂落花风。

潇潇连夜雨声多,一曲骊驹唤奈何。

我愿将身化明月,照君车马度关河。

这几首七绝虽然是少年嗣同的处女作,但已经充分显示出他才思敏捷,更体现出对仲兄嗣襄的深情:既然不能与你同行,那么,我愿将身化明月,伴你的车马一路向西,直到秦州。嗣同将他最深切的感情给了仲兄嗣襄,他以为他们可以做一辈子的兄弟,一辈子相依为命,一辈子相扶相携,直至日落西山。可未曾料到兄弟俩竟先后英年早逝。

图:谭嗣同送别仲兄之浏阳清枫浦口

图:谭嗣同送别仲兄之浏阳清枫浦口

图:谭嗣同《送别仲兄泗生赴秦陇省父》15岁诗稿手迹

就在光绪十五年(1889)六月,谭嗣同正在北京浏阳会馆温习功课,准备参加顺天府已丑恩科乡试,突闻仲兄谭嗣襄在台病逝的噩耗,不由浑身战栗,痛哭失声。他什么也不顾了,只管带着从侄谭传简星夜南奔,计划前往台湾为兄办理丧事。抵上海时,接唐景崧电告,殓事已毕。谭嗣同乃留沪迎榇,且千辛万苦地将谭嗣襄的灵柩运回老家浏阳,葬于浏阳东乡关口冷水井。可以想象,这一次扶棺回乡,谭嗣同的心痛到了极至。仲兄嗣襄之死,是继母亲之死后,嗣同精神上所遭受的又一次重大打击。现在,他生命中最后一个关心自己、呵护自己的亲人死去了,死在山水壮丽的台湾。其悲痛之深,久久不能解脱,回顾仲兄一生,满怀悲痛地写下了一篇长篇挽联:

谭嗣同《挽仲兄嗣襄联》

空回首三十三年,盖世才华,都被艰难磨折尽。为君略计大端;以妙理启深思,君善于学;以滑稽演文理,君善于词;属怵目惊心,处家庭非常之变,君又善于行权。卒至窜身孤岛,委命穷乡。倘泉壤有灵,应悔壮游万里,吞声怕念家山,寂寞琴书,藐藐遗孤尚文褓。

莽伤心五月五日,蓬瀛风色,竟教噩耗远飞来。顾我犹深隐痛;当平居失弟道,我负其生;当含殓未躬亲,我负其死;值盘根错节,非缓急可恃之才,我尤负其期望。徒然翘首天涯,羁留沪上。忆汉阳语谶,真成一别千秋,衔石谁填恨海,苍茫烟水,飘飘何处著冤魂?

至光绪十七年(1891)秋,谭嗣同归湖南,抵长沙,游衡岳,冬返。随即住在浏阳老家大夫第,满怀怀念之情,用心检点仲兄嗣襄的遗作。不久,他将嗣襄的遗作精心编辑成《远遗堂集外文初编》,并于这年十一月作《远遗堂集外文初编序》。且不说他再次阅读仲兄遗作的伤痛,但他为仲兄留下了文字记忆,就是最好的怀念方式。

昔日冷水井,应是远离当时的官道,今日却就在浏东公路旁。2016年清明,天气晴好,随同谭家后裔谭志宏先生一家前往祭扫。一路行来,但见公路上车辆往来如梭,乃至一时迷失了方向,往返几次都没找对地方。只得往回走,谭志宏先生干脆停下车,站在路旁张望了好久,指着马路对面的那栋楼房说:应该就在这里,就在对面那栋房子侧边。我忙跑上前去,房子里正好走出来一位身穿蓝色上衣白发苍苍的老婆婆,问及谭嗣襄的墓地,她随手朝房子后面一指。一行从楼房右侧一条小道往上走,行没多远,就是一大片菜地,谭嗣襄之墓被挤在菜地中间了,孤独而凄惶的模样。

图:谭嗣襄墓

图:谭嗣襄墓

毕竟是初春,菜地很寂寥,谭嗣襄墓地里满是杂草,更是寂寥。墓上杂草丛生,墓后的墓碑还在,墓碑旁边的汉白玉墓围挡只剩下一块了,四周青石墓围栏则荡然无存,墓前华表就随地躺在菜地里,也不知躺了多久。站在墓前,遥想当年谭嗣同满心伤痛地操持仲兄嗣襄归葬之事,其哀伤绵绵不绝,作诗《残魂曲》悼念仲兄,又撰文《先仲兄行述》悼念仲兄,更题写《题先仲兄石柱》联以抒其不忍舍弃之情:“恨血千年,秋后愁闻唱诗鬼;空山片石,苍然如待表阡人。”倘他日后有知,得见仲兄之墓竟如此衰败,更有绵绵不绝车辆喧哗之声滚滚而来,自会伤心欲绝,自会嚎啕大哭。我们点香燃烛,再用心三拜,却不忍多呆,匆匆逃离。虽此去经年,纵是时光飘移,嗣同嗣襄的兄弟情谊依然令人怦然心动。

责编:廖慧文

来源:《寻访谭嗣同》

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体