文/贺迎辉

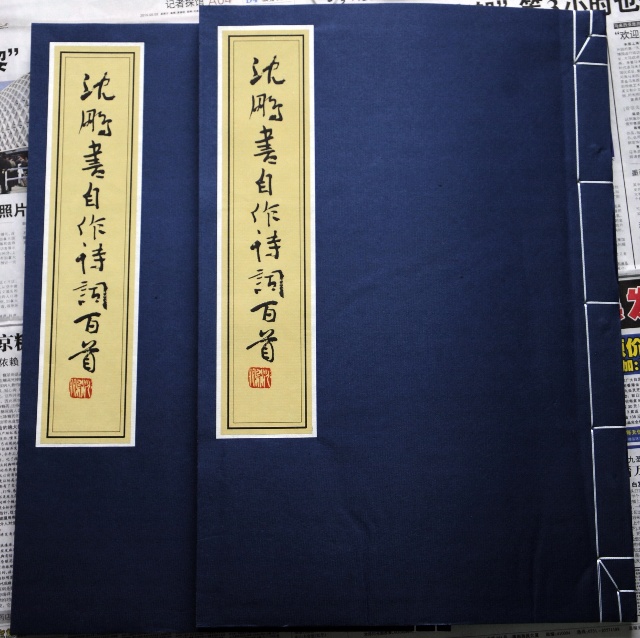

年届八旬的沈鹏先生擅书法,曾任中国书法家协会主席,是书坛一代领军人物,其书各体皆能,而行草尤为出神入化,独步当代,多臻妙境,允称神品,声名早已播于寰宇,这一点人所共知。而知其精于诗词艺术者恐怕不多,这与当年唐朝田园诗人王维“画名长被诗名掩”相类似:一是沈先生因书名太盛,而导致“诗名长被书名掩”;二是,历朝历代大书画家无不能诗,如宋四家苏黄米蔡,正是因其文学才情的自然表露,承载在书画艺术中,其诗书画三者才显得如此动人心魄,故而得以享誉后世流传至今。中国传统书画的兴起,我认为首先应着重在传统文脉的修复和回归,舍此,则只能是表象的一时兴盛。才情学识不逮或者根本没有国学根基的所谓书画家,只会沦为书匠画匠,或可扬名于一时,但吹尽狂沙始到金,终究无法立足于艺术之林。前人论书,有“能品、妙品、神品”之谓,这是书法品格的高下,而除了为人处事外,才情、学识的高下也决定着书法品格的高低。沈先生由爱诗而痴于诗,得益于自小所受的国学熏淘和对中华文化持久不辍的钟情,同样,因其能自创诗并能与书法完美相得益彰,艺术境界自然玄远而高妙。

导致当代文化快餐化、浅薄化、极端“愚乐化”的根源由来已久,自五四以降至于“文革”,中华文脉在几代学人中几乎沦丧殆尽,古典文学唐宋专业博士生多数写不出一首七绝或者一副对联,“比不得前清半个秀才”,这种叫人不无遗憾的现象早已司空见惯。因为这种文化残局的真实而无理的存在,在当下传统艺术观念中,有些“引领时风者”不得不抛出“诗乃小道,不足为也”这种煌煌高论来遮掩自身修为的不足。在这种不良观念的影响下,以致当代极富盛名的书画家能诗擅诗者盖寡,每每临池,笔下总不外乎“白日依山尽,黄河入海流”等等小学课本中人们早已耳熟能详的文字,使一种本来很高雅的艺术行为日渐流俗化。能自创诗词曲联赋而与书画精妙结合的大家,目之所及实不多见。囿于这种文化大背景,因此,在书法家和诗人之间寻找结合点之后,我对沈先生的定位是,一个由爱诗而擅诗的有着深厚传统内涵的书法大家。

沈鹏先生不以诗名,对诗人的称谓更无刻意追求。他的诗词作品格律谨严,韵味盎然,非寻常格律不通而冒充作手、以打油诗都算不上的流俗词语组合标榜成近体格律诗者所能望其项背。先生不是终日枯坐书斋皓首穷经,而是酷爱生活,善于从生活中发现美、捕捉美,更能自觉地以手写心,“熟后能生始率真”(沈先生诗语),以真情实感的流露反映生活常态,抒发灵性(实例均见后文论述)。清人刘熙载在《艺概》中说“诗可数年不作,不可一作不真”,沈先生一直是这样实践着。诗以言志,言为心声,此之谓也。沈先生的诗词艺术创作,相对于当今传统诗坛“格律错乱、老干体口号体横行、了无真情实感、奴性媚态十足、应时应制泛滥”等等不争气的现实,无疑是一种反衬,或可为诗坛引领来一股清新风气。

君子之学为己,小人之学为人

晚清至民国时期大学者王国维先生在《人间词话》中提到诗中“有我”和“无我”之境,初读时多有不解,粗浅地以为仅是诗境高下的分别:诗中有我是小我,诗的意象或化为无我,则为大我。这是否与佛家小乘大乘说通其渊薮?及至多年后读到孔子“君子之学为己,小人之学为人”的评断,似乎又有了进一层的参悟:今之为诗者,只一味贪图如何表现“大”,如国际风云,纷繁大事,时事政经,而忽视诗人自身之“小”的自觉修为,这或许是一种艺术误读吧。中国诗歌的源头是《诗经》,而诗三百中之风雅颂,来源于当时民众自然歌讴的“风”排在首位,可见孔子选诗的标准十分生活化。诗的要旨本来在于生活日常化,现实中有了歌诗的存在,如唐代诗歌成就当时“流行文化”,而白居易诗老妪能解,至于柳永词“有井水处,皆能歌咏之”,方无愧于那个时代的文化繁荣和民众的内心充实,人与人、人与社会、人与自然间也就充盈着真善美。这些,理应成为当代诗人的共识,并上升到自觉追求。

综观沈鹏先生的诗词选集,大部分作品来源于其身边日常生活,即所谓小我,看似零碎杂乱,但诗味盎然,这些生活中的诗歌片断,折射出先生的诸多艺术主张。先生诗写真情抒实感,不应时应制,不无病呻吟,不为赋新词强说愁,很少着笔于所谓弘大的社会场景,不汲汲于恢弘、高调的铺排和叙事,用他自己的诗来说就是“浩气缘从胸臆出”、“老谋实事厌张扬”,这种静养胸中浩气、不事张扬的个性使得其诗变得平实可亲。先生凭着丰富的阅历、深厚的学养、率真的性情,但凡登山临水、寄慨抒怀、谈书论艺、刺丑扬美、友朋酬酢等等,总是倾注着满腔的热血和浓情,这种创作态度所展露出来的是真实、可爱、可敬,一个可亲的师友,一个和善的长者,一个钟爱自然热爱生活的纯粹艺术家形像……也就时常跃然纸墨间。我常常想,以先生的真性情,当其欣于所遇而每有所作,必是歌之咏之,以至于手之舞之,足之蹈之吧。

近体诗有其固定的架构形式,如格律、音韵、平仄等,这种形式的确立是在历代前贤的不断实践中最终固定下来的,是约定俗成,它在很长时期内维系着中华文脉的流布,深深韫藏汉字在音乐节奏方面回环婉转的美学原义,这种美学形态在人类诸多文字中独一无二。因此,当年中国新诗运动的主将闻一多先生,在“六载观摩傍九夷,吟成鴃舌总猜疑”之后也不无感喟——唐贤读破三千卷,勒马回缰作旧诗。而毛泽东先生对于中国新诗的指路,明确说明在与传统和民歌的结合。在当下,不谈近体诗则已,来谈创作,形式是断然绕不开的话题,抛开这些已成美学真理的形式范本而肆意“天马行空”,并美其名曰创新者,只能是自欺欺人。

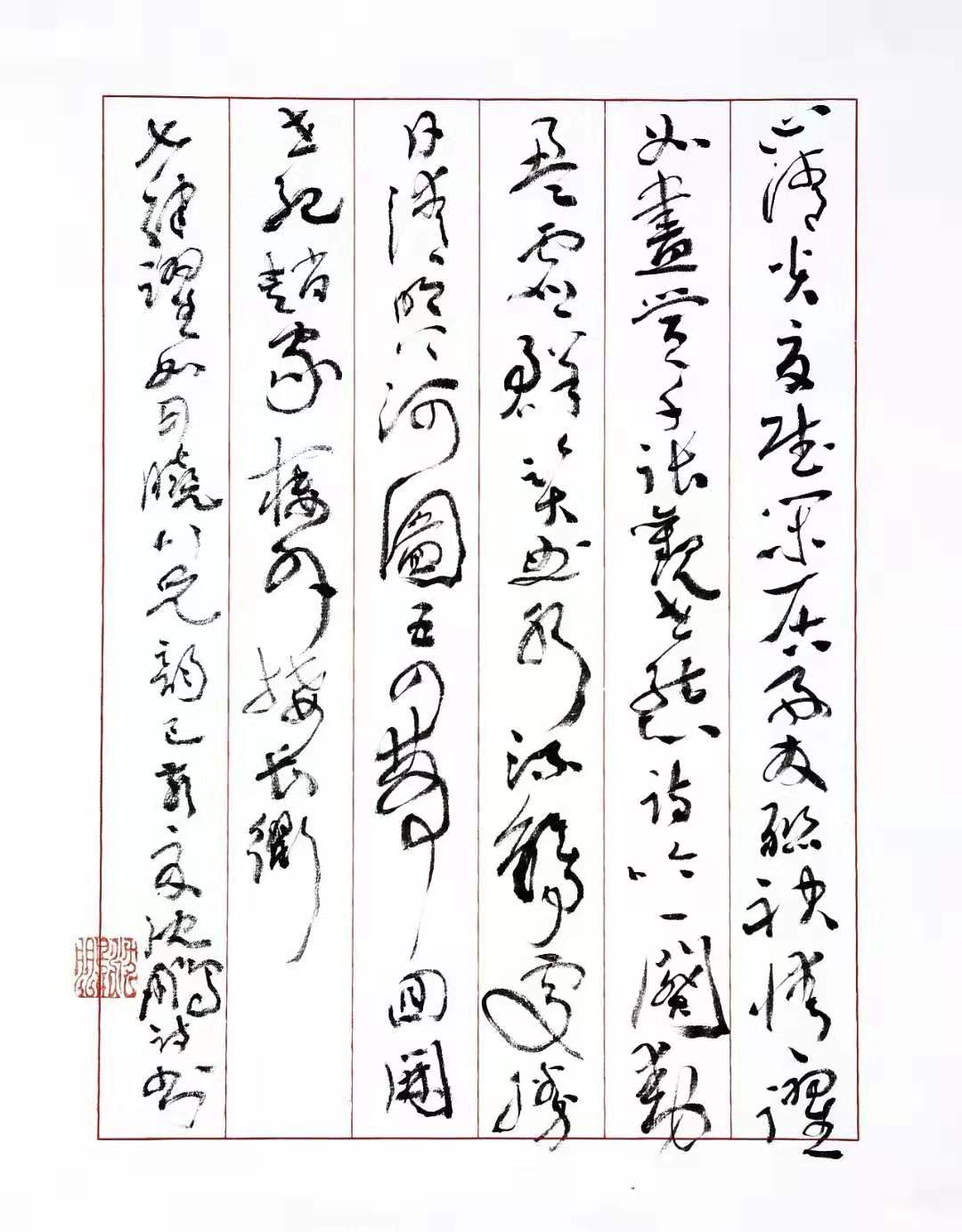

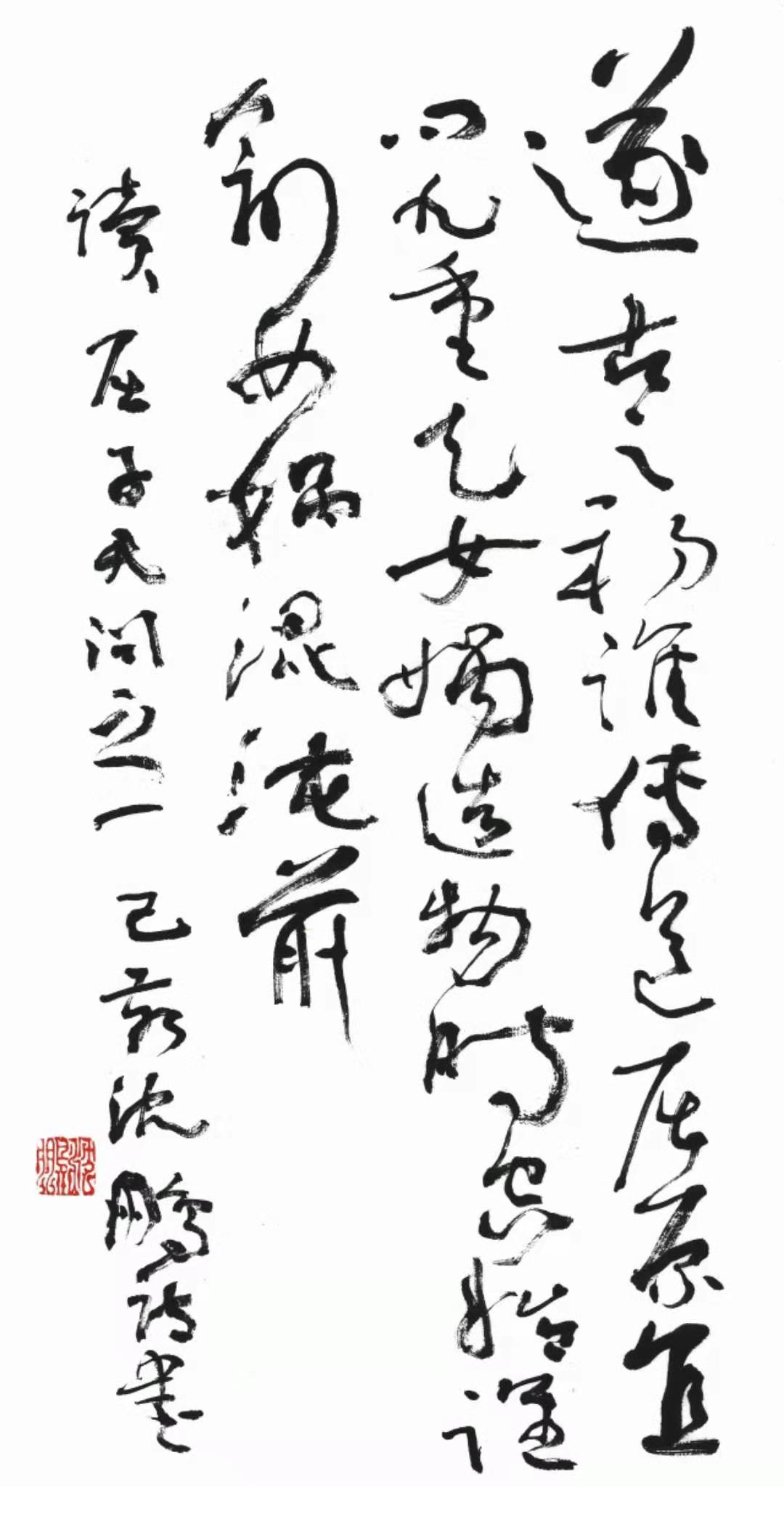

在沈鹏先生历年所作的诗词中,无不格律谨严,讲求炼词炼句,形式精到而与内容完美统一,这是一种极为难能可贵的文化坚守。如同在书法创作中各体皆能,先生于诗道亦各体皆有擅场,律绝、古风、长调、小令,无不能之无不擅之,洒脱飘逸如行云流水,运用娴熟自如。绝句及小令见才情见性情,律诗见阅历见学识等诗外功夫,《桂枝香》、《望海潮》诸长调得心应手的运用,颇见笔力沉雄之美。而当其每作古风,则平易通达,雅健雄深,殊多寄慨,发人思绪。

为学为诗三境界:才、学、识

一代国学大师王国维先生在《人间词话》中提到“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界”:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望断天涯路”,这是心境的迷茫和暂时找不到出境的无奈;“衣带渐宽终不悔,为伊销得人憔悴”,递进了一层,因其心中曙光在望,便有了无悔的追求和执著的坚守;“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,这是最高妙境,有如渔者寻访桃源,在经历“两岸桃花夹古津”、“不辨仙源何处寻”等多番折腾后,募然间仙源仙景在望,顿觉豁然开朗,空间及胸臆都为之迭宕,是所谓“酒酣胸胆尚开张”。这种为学的三境界论,移植到有关为诗的论述中,又何尝不同具其妙?

沈先生诞于国事多难之秋,而有幸自小受教于当时名士,从清末举人章松厂等人习书画诗词,养成幼学根基,而其天性颖悟,自小即表现出难得的才情,“诗有别才,非关书也;诗有别趣,非关理也。”在青少年时代,经过年深日久的艺术熏陶,才情渐次勃发,此时诗作以灵性见长,间或有形式不甚成熟处,但文字间才气逼涌。这是沈先生诗学道路上的第一层境界。及至年岁渐长,随着学养的逐步养成,社会实践的加深,以及阅历的日趋丰富,这一期间的作品转而成熟起来,或灵动飘逸,或顿挫沉雄,或朴实醇厚。这是第二境。诗中有着不落俗套的识见,是诗学进入第三层境界的充要条件。沈先生在数十年的诗歌艺术实践中,描景状物,多能以形像出之,发前人之所未发,每有独到之处,不嚼前人剩饭,而是从前贤中吸取营养加以消化利用,从而形成了自己的风格。诗歌的风采首见于才情,次及于学养,集大成于识见。思想决定深度、力度和广度,识见的高下决定诗格的高低。不能不说,拥有不同常人的艺术识见,使沈先生的诗学达到了第三境(实例均见后文详述)。

“老宿风骚唯沈宋,才人翰墨此黄苏”,用以评价沈鹏先生的诗词和书法艺术,实非言不由衷的溢美之辞。如前所述,中国诗书画潜在的艺术原理原本相通,艺术之树枝繁叶茂而旁逸斜出,问题是要能揪住其中的切入点结合部,而沈先生多年畅游于诗书画艺术殿堂间:书名广布天下,“行草无一旧时窠臼”(启功先生论沈先生书艺);能诗擅诗;所作美术评论“每有独到之处”,引领一代风尚,真可谓触类旁通者。

其实,谈到诗境的最高层“识见”,历代的诗例中可谓不胜枚举。唐朝诗人罗隐《咏西施》中称“家国兴亡自有时,吴人何苦怨西施。西施若解倾吴国,越国亡来又是谁?”,这就是道前人所未道,由咏西施而生发出“家国兴亡自有时”的感怀,识见自然有别于前人。此后,罗隐主宰着咏西施同题诗中的主流评论腔调,直至清代,随园主人袁枚却一反前调,以西子自我解嘲的口吻,和这位相隔千年的诗坛前辈打起了擂台,袁枚在诗中写道——“吴王亡国为倾城,越女如花出令名。妾自承恩人抱怨,捧心端的不分明。”罗、袁诗中的识见不同而各出机杼,难分高下,这真有点“梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章”的况味。而袁枚能在罗隐识见的基础上反其意,又能自圆其说,抢其风头,足见他在主性灵之外,对于诗中识见的提炼不无讲究。

同样,在历代就昭君出塞所作的咏史诗中,见于诗史者不下数百首,而唯有识见卓绝者为人所乐道所熟记。即便如诗圣杜甫之才大如海,在其《咏怀古迹》其三中,也只是感叹“分明怨恨曲中论”,这种悲伤的情调承继于前人,老杜的识见并无进一步的深层开掘。到了清代,一位女诗人的诗倒使人眼前一亮,她在论述昭君出塞的历史意义时说——差胜防边十万兵,这近乎有点巾帼不让须眉了。到了董必武先生的笔下,识见却又是另一番景象——昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。词客各因胸臆懑,舞文弄墨总徒劳。在诗中,董老开篇就肯定了昭君的功业千秋,认为当时西汉朝庭的和亲政策有着极高的政治智慧与识见,而后世词人借此抒怀,不过多是发泄胸中愤懑,境界之高下立等可判。由此可见,一切艺术形态,都须在继承前人成果的基础上加以发扬,融会贯通后力求形成自己的风格。从艺术的共性到个性是实践的过程,更是升华的涅槃之旅。

诗人必具真性情,也必应有真才情,舍此大可不必言诗。在中国传统文学样式中,诗词是精粹中的精粹,有些很古老的文学样式如汉代唯尚铺陈的大赋、六朝绮靡成风的骈文,在今天已然很难再生发出生命力,沦为学者在书斋研究的样本。但诗词似乎不一样,伴随物换星移时世变迁,而能“旧瓶装新酒”,在新时期尤其是在改革开放以来赢得了无数的拥趸。这种繁荣固然与文化解禁后的触底反弹有联系,但“诗在心中,不可不发”也是一个潜在因素。当然,这种繁荣受社会历史条件所囿,在当今金钱至上主义高打高举的商业时代,纯粹而本原的诗艺永远也无法回复到主流巅峰状态,但正如毛泽东主席所说“传统诗一万年也打不倒”。沈鹏先生多年醉心于诗艺,达到了痴心的地步,这种自信,或许就是缘于对传统文化无限张力的历史认同和现实感知。

好诗重形像,艺术从生活中来

形象化、具象化是诗的第一生命,没有形象至少难称好诗。前贤论诗,认为唐诗重形象思维,而宋明倡理学,于诗中大谈哲理,形象思维等而下之,故宋诗味同嚼蜡。确是的评,具有较普遍的意义,但也未可一概而论。宋诗中也有说理以形象出之而大成者,朱熹是一代理学宗师,而他在诗中论理时多能以形象出之,如“向来枉费推移力,此日中流自在行”、“少年易学老难成,一寸光阴未可轻。未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。”、“问渠那得清如许?为有源头活水来”诸篇都是这样,理说了,诗写了,说教寓含在形象思维中,读来生动可人,并不拒人于千里之外。可见,形不形象不在于写什么题材,不在于是否论理,而在于是否用形象化的意象来阐发、开拓。

在沈鹏先生的多本诗词选集中,重形象、来源于日常生活的诗比比皆是,即便论理诗也多以形象化之,有着超乎哲理的旨趣。如游踪诗《意大利比萨斜塔》“为因失算塔斜倾,因有斜倾得盛名。世事难分诚若此,东坡琴指辨声情。”诗中有着中国哲学中的祸福相倚论,是矛盾的统一,所谓“有深谷必有高山”,诗中提到东坡《琴诗》“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?”,非为说理而说理,更平添了几分深刻的哲学思辨。

至于生活中的形象诗意,诗人总是不吝笔墨。诗人在《新添外孙来来有作》中写道,“看他揉面方啼哭,转眼翻身破笑颜。……咿呀欲问人间事,手足生来未识闲”,敏锐地捕捉到生活情景中的趣味,描小儿形象精到而传神。而其晚景欢娱,饱含弄饴之乐,在诗中也表露无遗。七言古风《自三亚至海口汽车抛锚二十二韵》,写的只是远足途中的一次小意外,平实而富有人情味,诗语间使人亲近,由此似乎可见诗歌生活化的理念已深入诗人骨髓。七律《乙亥岁寒晨不思起》也别具生活情趣——“……报纸案头翻动少,友朋字债索催多。因车代步易忘路,无力回天冻亦歌。高卧今晨嫌不足,暂凭续梦到南柯。”这活脱脱就是一幅冬晨睡懒觉图,诗人浓墨重彩将其收入诗囊,因为对情感的诗意追求是其一贯的生活主张。如果将此诗和诸葛亮“草堂春睡足,窗外日迟迟”,或者陆游诗“相对蒲团日影长”、“一半西窗无夕阳”参读,其闲适淡雅的诗翁形象便跃然于读者眼前。我曾设想,如沈先生这般人生旷达,如果纵一苇小舟,穿行于碧波青浪,当别有一番情趣吧。前人写闲适之态极尽妙笔——“罢钓归来不系船,江村日落正堪眠。纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。”先生自谓闹市中闭门以慰索居,中隐于市,而在其内心里,能与三五知交驾一叶舟,来往于江湖间,定当浮一大白,朗吟“快何如之?”

先生喜作自寿诗,而年年所作皆有不同,各出玄机,殊多寄慨,这与某些一味谋粱谋稻的“功业诗人”热衷于写节庆捧场诗断不可一同视之。诗人的笔下,有的只是人生余味的回味与展望,他在《六五感怀》中吟唱,“名利是非身内外,声光杂沓影徘徊”,何尝不是历经世事后发出的深沉感叹。素知先生雅量高致,常急人所难,高义可追,提携晚辈,奖掖后学,有急公好义之心,是故形之于诗,必诗如其人。黄兴先生功成名就后,作七律归乡诗云“惊人事业随流水,爱我园林想落晖”,联想沈先生诗中的“自找烦难筑债坛”、“友朋字债索催多”等诸多无奈,可以想见亦不堪身名之累。杨度先生曾有赠人诗“市井有谁知国士,江湖容汝作诗人”,稍改或可转赠沈先生——市井咸知真国士,江湖谁慰大诗心?

写景状物最忌浮于表面,最忌为写景而写景,为状物而状物,而应情随景迁,寓情于景,这是沈先生一贯的诗学认知。诗作《泡沫》中有句“风至飘摇遂直上,气逢盈缩失依存”,表为咏物,实为寄慨,以咏物之酒杯,浇胸中之块垒,由此不难感知其胸襟间的万千丘壑。《啖荔》四首之一“一日尝新二日蔫,才将放置即非鲜。劝君才大须为用,红粉青丝莫等闲。”触物牵情,由食荔而引发人生感悟,颇多现实顿悟。

在沈先生的生活中,浓郁的诗情画意无处不在。如《飞机误点》“蓦传空姐殷勤语,晚点终于远胜驴”,有着飞机晚点后的无奈和幽默,但表现出来的是极为乐观豁达的生活态度。《吞云吐雾》“无担可挑僧不少”,化俗语入诗,通俗幽默而形象毕现;“切记亲疏贵协和”等篇章,可作李义山无题诗读?或作爱情诗?或视之为政治诗?好诗重余味,有余味的诗才耐咀嚼,完全说明白就成了说明文,因此,诗意最好留待读者自悟。《路见坚持冬泳者》“冷暖炎凉身内外,四时返朴乐天真”,半为状景,半作抒怀。五言古风《余不善饮,诗以自解》“尝谓草圣书,未须困酒发……醇酿我不贪,心头火沸热。欲问何以故,诗情早入骨。以此视金樽,墨韵浓于血。写我真性情,含泪自汩没。不见管鲍交,如水之通脱。”娓娓道来,不事雕琢,而诗意沉雄,尤见诗人真性情。《有持三馀吟草索题,诗以为赠》“剩有胸中未尽才,身经海岳挟风雷。波澜那得生奇谲,穷问三千废纸堆。”诗人自问自答,感怀艺术求索之路上的艰辛,应了“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”那句不二箴言。《刘征兄赠雨点金星砚有作》“不求天父降金粟,但恐农家折绿苗”。寻常应酬诗的写法一般是酬谢赠者,而作者由砚上雨点之星生发出“但恐农家折绿苗”,可见诗人悲天悯人。诗者当有菩萨心,或者就是指此吧。《镇江行吟中》之《芙蓉楼》“今日芙蓉楼上座,王、辛唱和我投壶”,在诗中与异代知己心心相通,不唯表现出诗人对大好河山及前贤的无限景仰。

沈先生游踪遍于海内外,每到一处,必有新作。《夜宿阿里山》“彩电拨开天下事,深情斟沏土家茶”一联,通俗而明白晓畅,不故作高深莫测状,“彩电”入诗如邻翁围炉对坐,娓娓道来,如话家常,尤增亲切之感。《桂林行》中有一联“入城见突兀,仰首觉天垂”,清新如画,不事雕琢,使人想起李太白诗“举头红日近,回首白云低”,浪漫主义与现实主义的深度契合,先生庶几得之。在桂林行长篇五言古风中,先生在描尽桂林风光之后,于诗末宕开一笔,回到现实中,对于大好环境遭到破坏进行了无情地指斥——电波震天宇,风气通泰西。开放步履速,整顿当所宜。不见道路上,车辆若儿戏。喇叭声无忌,横行欲冲堤!一般诗人到了桂林,除了赞颂山水甲天下,“平湖倒影山浮水,无水无山不入神”之外,很少有直面现实的创作冲动。而沈先生此诗,不唯有赞颂,最后落笔到环保忧思,不粉饰不溢美,表现出了一个诗人应有的现实责任感和深切的人文关怀。

山水诗的用笔着墨独到,如七言绝句张家界组诗其二《云遮雾罩》“云庶雾罩隐仙巫,列嶂嵯岈隔世殊。不是东风催日暖,深闺若个识灵姝?”,又如《笔架山》“兴来啸傲乘时发,兴去何如敝履之。”此等真性情之笔,直如王子猷雪夜访戴,乘兴而来,兴尽而返,“相濡以沫,不如相忘于江湖”,真情真意,荡然湖海间。《客穗即事》“丽日迟开浓雾锁,青山先发早春花”,诗笔清新淡雅,如明前之茶,深得毛泽东诗“风起绿洲吹浪去,雨从青野上山来”之旨趣。《云南西山龙门》颔联“造田遮远目,飞阁落清阴”,注重辞句的锤炼又出语清新,不着斧斤之迹,平实中饱含诗韵。前贤论诗“眼处心生句自神,暗中摸索总非真。画图临出秦川本,亲到长安有几人?”,又谓“池塘青草谢家春,万古天然五字新。传语闭门陈正字,可怜无补费精神。”,沈先生记山川形胜的诸多篇章,时有警策,而诗眼灵动飞扬,深得谢灵运诗“池塘生春草,园柳变鸣禽”之清新三味。

沈先生以诗笔写景咏物,常能不落俗套,跳脱出前人窠臼,用意自出机心,忠实践行着“删繁就简三秋树,领异标新二月花”的美学理念。如写牡丹“不似幽兰不似梅,馨香郁馥畅心扉。世人都识容颜好,良药牡根泥里埋。”劝人不要只重外表,而尤须重内在实质。如此写富贵花牡丹,实非寻常所见。《黄山雾云》“除却雾云非为山,黄山消却雾云间。盈虚消长天然画,须把雾云真里看。”一切景语皆情语,富含人生哲理,想起东坡诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”和王安石诗“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,对这种雾里看山的缥缈虚无,诗人或许当有更深层次的体味。而于读者,雾云的意象可在现实中寻得,读此诗必可悟出一些人生之理。王勃在《滕王阁诗序》中说“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”而王羲之在《兰亭诗序》中悟言“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”读沈先生的这类诗,不由人不随着他的思绪而“感慨系之”。

直面社会现实,玫瑰诗笔入木三分

读万卷书,行万里路,一为读有字之书,一为识无字之籍,这是读书治学的两条路;而功夫在诗外,二者何尝不是为诗的不二门径。一个只知一味独坐书斋搜索枯肠的“诗人”,年长日久,只会沦落到像陈正字那样闭门造车,或者干脆无病呻吟,不惜以笔墨造假,生发出“舍弟江南殁,家兄塞北亡”等子虚乌有的伤感,徒增笑柄。而纵观沈鹏先生的诗作可以得知,诗人的笔触广及社会生活各个层面,不唯有吟风弄月之态,或者闷坐书斋独自清高,而是时刻关注、直面社会现实,该歌咏时歌咏,又时作不平之鸣,不矫情不做作,但凡刺时讽谕,曲笔抒怀,都注入了浓烈的情感因子。中国传统诗歌的两大分流浪漫主义与现实主义,从来都不是孤立而散淡地存在于诗人的篇章间。热衷赞美河山、歌咏爱情的浪漫主义诗人,当其用有如玫瑰之刺的笔去揭露、鞭挞现实中的丑恶时,同样不妨施展其入木三分的深厚笔力。

诗人在《闻孔繁森像将塑建》末句中用了玫瑰笔——“忍看硕鼠啮坛宗?”,这是铿锵的设问?或是无奈的低吼?《扬州慢·内华达州雷诺赌城》写赌场景致及赌客,刺得深沉——“又佳肴美艳,相陪任尔销魂。……雷池外,虎噬鲸吞。……任凭囊底无存。”这是沈先生诗词题材十分丰富的表现之一,刺时刺现实,刺笔中又不无幽默感,而我总以为,这种幽默中浓缩了太多的现实无奈。诗人在另一首岁时诗中写道,“……预卜甘霖今岁多(注:丙子元日为雨水节)。……慎除鼠患护佳禾”,衷民生之多艰,极具普世意义。参读《水浒传》中白胜唱的那首谣曲“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇”,宁不教人为诗人悲天悯人的民本情怀所感动?

《红楼馆促题匾额》颔联云“人情练达关系学,世事悲观急就章”,可与红楼中名联“世事洞明皆学问,人情练达即文章”等量齐观。《红楼梦》中有诸多此类哲理联,如“身后有余忘缩手,眼前无路想回头”、“假作真时真亦假,无为有处有还无”,倩先生大笔题红楼馆匾额,正所适宜。七律《景山古槐》三首各有警策——“时来天地英才助,运去王朝大厦倾”、“苑墙不阻农奴怨,庭柱空教蚁穴陈”、“若云真假真痴绝,不识存亡存劫灰”,等等笔墨,都是诗人思接千载、视通万里所得,这并非徒发思古之幽情,鉴古方知今,有着现实的品鉴意义。

《善竽》的刺时亦颇入骨,诗人不吝笔墨讽刺现实中的诸多不正常怪象,对商业社会中的流俗通病表现出极度厌恶与深深的不屑——“书画隆兴当盛世,掺和水墨一乘除。洛阳贵贱非关纸,南北东西各善竽。”这支老辣的笔,硬是画出了一幅鱼龙混杂的艺坛众生相。《包公诞辰碑廊征稿有作》“清时有味说包公,人治无常法治松。铡勉诛陈今异昔,登台粉墨竞掺红。”等等诸什,无不表现出诗人浓郁深重的爱民情怀,这也是悲愤出诗人的生动佐证。而此诗煞笔处之形象灵动,描尽某些丑类,可谓刺鬼刺贪不留半点情面。

七绝小诗《夏虫四绝》其一《蝉》“声高不厌位居高,一树云知百树嚣。待到秋风黄叶落,坐观天色噤寒潮。”这首诗写景咏物诗而多现实对应,刺时刺丑力重千钧。《游园即事》“朱门不掩百花开,篱下篷间有别裁。寄语游人偏细赏,何须坐待牡丹栽?”多年前读过熊东遨先生《野花》诗“岂必王侯苑内栽?水村山廓也成材……”,今观沈先生此诗,觉有异曲同工之妙。尝闻先生急公好义,甘当人梯为人作嫁,圈内颇多嘉誉,于此诗可见此言断非虚妄,先生之拳拳惜才之心,昭昭然也。

先生诗集中长篇古风篇幅不少,首首甚见功力。在《鱼化石》一诗中,诗人悲吟“人又相摧残,彼此互消蚀”,最后,诗人联系社会现实,发出由衷的感喟“不为物所喜,不为杂念恻”,在诗人的诗歌世界里,伤春悲秋绝非永远而唯一的主题,像这类大而化之,进而深及人类未来思考的篇章,读来颇能引发无尽的思考。五言古风《闻吾乡鲥鱼绝种有作》,对环境日益遭受破坏备感痛惜,足见诗人不是吟风弄月诗潮的粗浅追捧者。通观先生诸多此类作品,虽然我暂且还无法与之和杜工部三吏三别那样的现实主义经典之作对等齐观,但包含其中的民本民生主义思想,以及现实主义的艺术主张,却是一脉相承而必将流风久远的。

在沈先生1995至2000年的诗词选本中,我还很愉快地读到一首题为《跪告》的写实主义七言绝句。诗人在小序中称“报载某副专员下农村视察,遇三百人众伏地请愿,该员称这是“跪着的暴动”云云”,全诗如下“……身如半截舵峰肿。为官不识水能柔,一旦狂涛川决壅!”。水能截舟亦能覆舟,这是封建明君也已认识到的道理,而昔者周厉王屡施暴政,防民之口甚于防川,百姓道路以目,极不顺畅的民意诉求与表达以及狭隘的思想,最终导致厉王后来被“流于彘”。鲧堵禹疏,民意必然要以通达的途径来宣泄释放。从此诗中可以窥见诗人内心的焦虑与隐忧,所谓爱之切者恨之深。有湖南诗人在《九八洪患》中写到“洪患欲从根上治,先疏心塞后疏河”,的是至论。而在另一首《河水》中,沈先生写到“河水清时少,泥沙九曲多。至今思大禹,疏导不违和”,区区二十字的一首五绝,同样广有深思,个中深意,希望不要又被无端辜负。

说一点看似题外的话,这同样有关诗美学,是诗歌艺术鉴赏中的有趣一例——朱庆馀《近试上张水部》“洞房昨夜停红烛,待晓堂前崇拜舅姑。妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”一个向主考官打探自己考试成绩的俗事,诗人写得竟然如此别具情趣,以洞房夜夫妻对答相类比,形象可人而意境高远。同样,在此诗的写作背景中,朱庆馀只是当时一介布衣,而张籍贵为水部郎中,而最为难能可贵的是,张在收到此诗后,会心一笑提笔酬答,给这个姓朱的穷小子吃了一颗定心丸——“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。齐纨未足时人贵,一曲菱歌敌万金。”在今天遥想起顾况与白居易、杨敬之与项斯、韩愈与贾岛,甚至孟浩然对玄宗发的牢骚“不才明主弃,多病故人疏”,都不能不使人对那些极富诗意与人情的时代心生向往和敬仰。一介布衣以诗得与高官相知交,如同李白的《上韩荆州书》,今人或以太白有拍马之嫌相诟病,殊不知这是一个文化真正伟大繁荣时代的温卷习气,有才有识之士得以因隆重推介而进入主流,渐次形成一个又一个文化抱团,繁荣了时代文化,这是艺术之花在那个时代承承相因不曾败落的一个很重要因素。

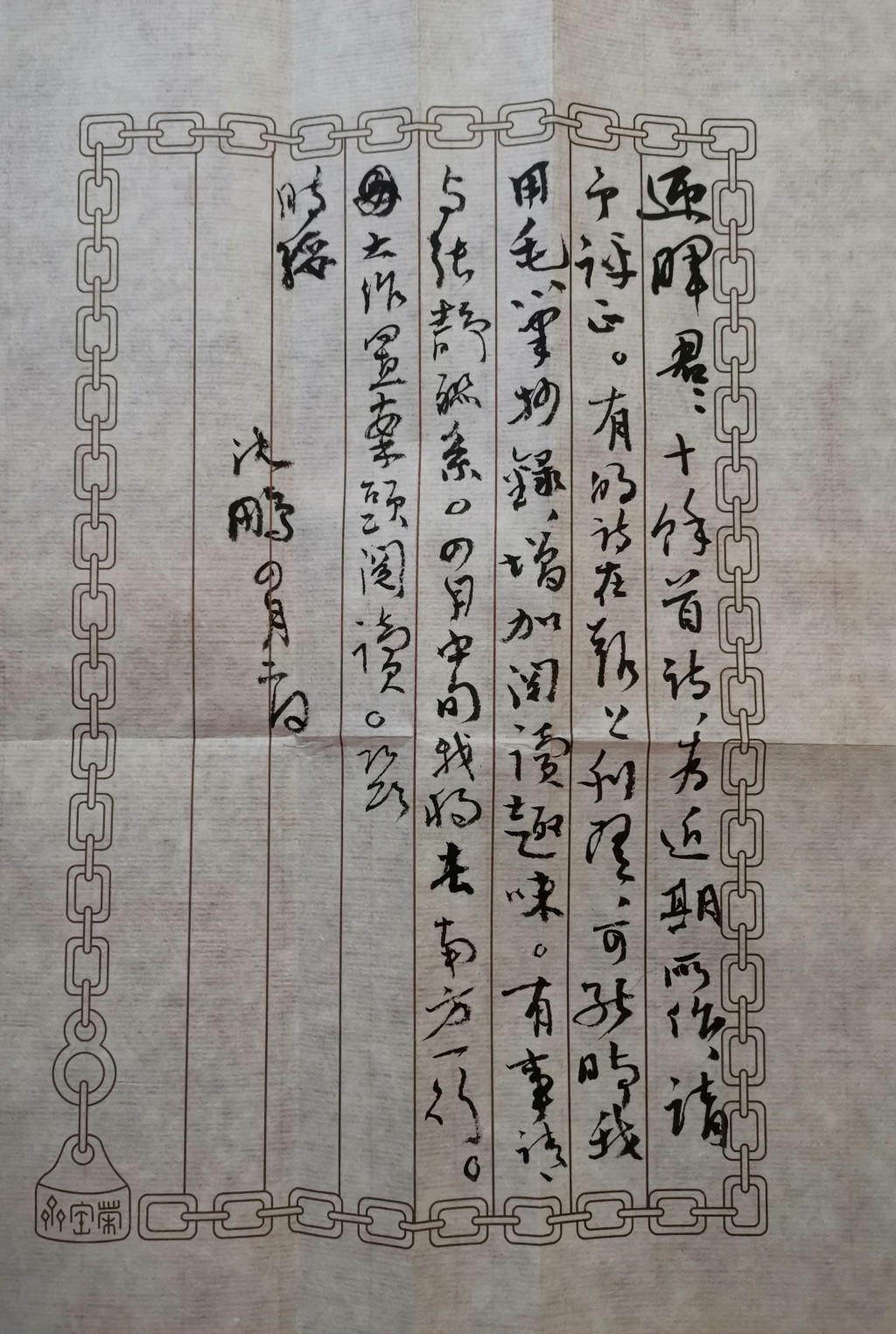

以诗坛后学的身份来评论沈鹏先生几十年来的诗歌创作,不知是否能如庖丁解牛而深中肯綮,恐多有冒昧。以上评述,权当就教于沈先生及各位方家。

今岁适逢先生八十大寿,“秀才人情一张纸”,无以为赠,但以今年四月在京赠先生的一首七律作结,谨为先生寿:

屡传佳讯温文语,如旱西南化雨时。

此夕春风吹白发,一江秋水证鸿词。

感公说项推恩重,愧我居湘问道迟。

祝到期颐康且健,奉安聊寄满囊诗。

(注:本文撰于2010年5月,曾有删节后在传统媒体发表。)

附贺迎辉艺术简历

贺迎辉,现为中国楹联学会会员兼书画艺术委员会委员、中南大学国学中心讲师、湖南省辞赋学会副会长、湖南省楹联家协会副主席、农工民主党湖南省书画院委员,并担任多家艺术机构投资顾问。

字光吉,号藏晖,上世纪70年代生,1995年毕业于中南工业大学,此后一直在报社任职。先后师从熊东遨、余德泉、沈鹏先生学习诗词、对联、书法。自中学时代至今,在报刊发表传统诗词、联、赋千余首(篇),多次获得国内传统诗文比赛大奖;担任国内顶级诗联大赛终审评委十余次;为当代一二线书画家撰写艺术评论文章数百篇,关注研究书画艺术品市场20年。长期在单期发行量超过200万份的纸媒开设当代诗词评论专栏;个人诗文选集《岳色湘声》于2010年由湖南人民出版社出版发行;2014年在长沙举行《当代书法名家书贺迎辉诗联赋精品展》。

责编:李林英

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体