文/郭坚

摄影/郭坚

我一直对老教授这一群体怀有一颗敬畏之心。在我眼中,他们因教书育人而可贵,因醉心学术而神圣,也似乎只有“德高望重”这个词有资格形容他们,但我的这种成见在最近彻底改观:那一天,因为湘潭大学中文系的退休教授吴恭俭先生向我们诉说了他的困惑:什么是人的归宿?我们成为朋友。

1.

吴恭俭先生,81岁,现居广州和美国新泽西,1975年他从武汉大学来到湘大支援复建,一辈子都在做学问、教书育人。

2018年9月初,吴先生回到湘大,除了为湘大建校60周年庆生之外,还有一个特殊且重大的事务——把自己的2000余册私人藏书,以及大量剪报无偿捐赠给旋梯书苑。

旋梯书苑由湘潭大学中文系2002级学子张雷创办,坐落在湘大东门外,是湘大最具风雅和格调的书店,被誉为湘大第二校史馆,展览有丰富的湘大历史照片和前辈著作。

虽然吴先生和张雷曾同在中文系,但由于吴先生1998年退休,而四年之后,张雷才来到湘大,因此两人素未谋面。但命运注定要安排两人相遇:张雷写过一篇《湘大旋梯书苑纪事》,8月20日在新湖南上发表,而吴先生无意间看到了这篇文章,当时他正为自己藏书的去处发愁,但读完这纪事后,决定将自己的“孩子们”全数托付给张雷,托付给旋梯。

吴恭俭与张雷

2.

9月20日下午,我收到张雷发来的一段微信消息——“请速来书苑,吴恭俭教授捐赠的书籍到了。”当我到达书苑时,宽敞的大厅内空无一人,我边喊着张雷的名字边往里走去。这时,在办公区的沙发上,一位白发老人转过头来,手倚靠背,“张雷应该在过道那里。”我说了一声谢谢,转身离去。

张雷果然在过道,正翻阅着一本泛黄的小册子,不时响起纸与纸之间的摩擦声和清脆的断裂声。他身后的几排书架上堆满了更多泛黄的书籍,散发着一股很浓的油墨香,窒息、迷人,这大概就是那位老教授捐赠的藏书吧。

2000余本藏书现在已整齐地安放在旋梯书苑的一角,我坐在书架旁的古木椅上,久久注视着这些藏书,感慨万千。他们仿佛就是吴先生的一生,与书为伴、笔耕不辍的一生。每一本书都是岁月的刻度。

旋梯书苑的志愿者们也将吴先生所有的零散剪报装订成册,足足有六大本,剪报内容丰富多样,涉及领域广泛。

吴先生将自己的藏书交付给了刚刚建立三年的旋梯书苑,因为他知道:旋梯书苑的主人张雷拥有浓厚的文学情怀,是个真正的爱书之人。在这里,他的书籍能够与更多的湘大学子见面,而不至于被禁锢在玻璃柜或者储藏室中,只能与读者深情相望却永远无法拥抱在一起,只能在逼仄与昏暗中消磨灵气。他知道:自己的书籍能够延续价值,能够持续给予读者启迪,甚至能够找到另一位主人。他给旋梯书苑的赠言是:“书的归宿:书与读者见面,就有了永恒的生命。”

3.

我不禁又问:“吴先生来过吗?”张雷声量压得更低了,“他现在在办公区和以前教过的老学生叙旧,准确地说是人格互动,说不定还谈到这些书呢?”

这老学生指的是中文系的退休教授马固钢先生,专治古代汉语和汉语发展史,是吴先生在武汉大学任教时的学生。1962年,吴先生还是留校的助教,适马先生进校,吴先生教他们年级的写作课。后来马先生读了研究生,进入湘大,两人成了同事。几十年来可谓休戚与共,只是吴先生去广州和新泽西居住以来,好多年没有见面,“人生不相见,动如参与商。”现在在旋梯书苑相遇,堪称幸事,但二老谈些什么,不得而知。

师生相会在旋梯(吴先生和马固钢教授)

4.

吴先生送走学生后,重新走回了办公区,从黑色公文包中取出几沓草稿,大多由曲别针别着,曲别针张开的角度大得出奇。他拿出一根红笔和一根蓝笔,缓缓翻开草稿,开始著作的修改工作。那是三万来字的长文——文化人格个案评析(四):《关于文化人格王鲁湘之ABC》,拟用“东方既白”的笔名发表。王鲁湘是改革开放以后他的学生,名声在外。2003年某刊物评选王鲁湘为“中国年度新锐榜知道分子”,“知道分子”的光芒闪耀至今。爱护学生,既要肯定,又要批评,这使人想起来:“若批评不自由,则赞美无意义。”作为个案,希望他成为真正的现代人格的期许当然超越了王鲁湘个人。

之后的五个小时里,我们在大厅整理、擦拭着他的书籍,他一直坐在那里,没有起过一次身,喝过一口水。吴先生的注意力一直在字里行间,眼睛始终在红蓝黑的字迹之间疾驰。他似乎已经隔绝了时间,抛弃了时间,置身于自己构建的文字丛林中,思想游走,斩除劣根。只有偶尔响起的轻微咳嗽声,告诉我们他的存在。而我们也不敢打扰老师,只是在夜色降临时,悄悄上前在办公桌前放了一盏马蹄灯,以期他在丛林深处有光相伴。

你不明白,吴先生为什么要在旋梯书苑来改稿?

这次吴先生捐赠的藏书中也有他自己的著作,虽然只是极少的一部分。他早期的专著涉及传播学的多个领域:《公共关系传播艺术》(公关传播)、《与新闻记者的对话》(新闻传播)、《旅美欣闻基督福音十六天》、《跨文化之桥》(宗教传播)、《借姐歌声天上游——土家族情歌200首诠释》(民间文学传播)。除此之外,藏书中的绝大部分是他用过的书。两类书,前者是下游,后者是上游。前者是后者作为土壤开的花,结的果。可以想像,吴恭俭先生习惯于在他的藏书中写作,行文无一字无来处,不管是否掉书袋,都离不开他的那些宝贝。他正像是在向他的藏书告别,难分难舍……

晚上10点,吴先生仍在修改着。张雷的问候打断了吴先生的工作,“老师,明早您就要回广州了,应该早点休息。”吴老师露出失望和遗憾的神情,“可惜没改完。”他反复捻搓着剩余的几页草稿,像在抚摸着顽劣的亟待教导的孩童。

5.

9月21日上午,我们送吴恭俭夫妇去株洲西站。在车上,吴先生和我们聊起了他的故事——他的亲人、他的老师、他的教学生涯、他的脾性。这无异于一次正式的采访。

我印象最深的是他对于归宿的理解:每个事物都有归宿,从书的归宿到人的归宿,“旋梯书苑是我的书最好的归宿。”

可是人的归宿呢?

“我的老师沈祖棻先生给我们讲《唐人七绝诗》,她不知为什么选出刘皂的《旅次朔方》来:

客舍并州已十霜,归心日夜忆咸阳。

无端更渡桑乾水,却望并州是故乡。

无论怎样,它引起过我的共鸣。我的故乡在湖南雪峰山下,上世纪五十年代去武汉大学中文系上学,期间坐镇的先生有五老九中:刘永济、刘博平、黄焯、席鲁思、陈登恪、袁昌英、程千帆、沈祖棻、刘绶松、李格非、李健章、周大璞、毕奂午、胡国瑞。后来我留下来做助教,至“文化大革命”的“斗批改”,恰好十年左右,可说是“客舍武昌已十霜”了吧,这期间常有归心,忆雪峰。接着“无端更渡(汉江水)”去了襄阳古隆中。这“‘无端更渡’四字,乃是关键,要细细体会”,果真如此。无端即没有来由,个人的生存发展往往是被动的。如果知道我有几个月受着怎样非人格的待遇,就明白我这时何以心吟“却望武昌是故乡”来了。后来又回到珞珈山,在马路上见着先生,两旁的悬铃木早已落尽了金黄的树叶,光秃秃的。她知道我有了《旅次朔方》那样因时空交错而感情交错的人生体验,柔弱而慈祥,点了点头,抓住我的手,站了好一会,似乎在说:

你现在有过那种非常微妙同时又非常真实的心情了吧?当再渡桑乾,而回头望着那东边愈去愈远的并州的时候,另外一种思乡情绪,竟然出人意料之外,强烈地涌上心头,从而形成了另外一个沉重的精神负担。前一矛盾本来似乎是惟一的,而“无端更渡”以后,后一矛盾就突现了出来。这时你感到“忆咸阳”不仅不是惟一的矛盾,而且“忆咸阳”和“望并州”,究竟是哪一边更有分量,也难于断言了……人在旅途,《旅次朔方》将始终陪伴着你!”

“我不幸被先生言中,此后‘无端更渡’,客居一些别的地方,却望湘潭,却望广州……”

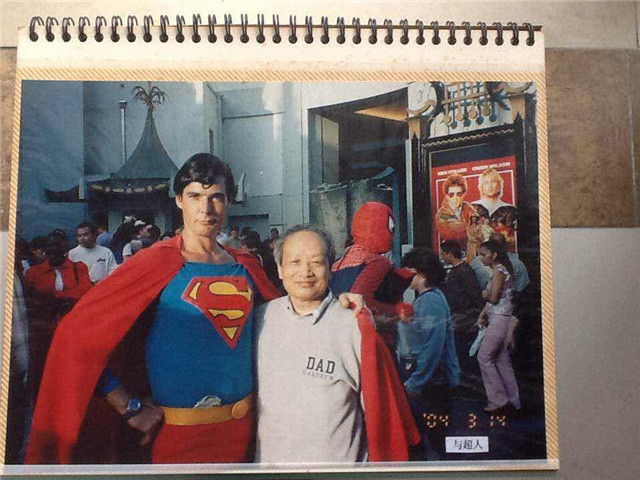

好莱坞,与“超人”合影(2004.3.14)(取自吴先生相册)

吴先生的湿润的双眼透露出一个信息:人的归宿呢?那是在说他自己,他分明在说:“我的归宿呢?”

而对我们来说,它也是一个谜!

6.

张雷:“老师,我冒昧地问,你认为你最好的著作是哪种?”

吴先生狡黠的一笑:“最好的还没出版呢!”

“是‘现代人格整合理论’系列?”

先生不置可否,但眼睛突然一亮,我发觉竟是泪光。

“现代人格整合理论系列”指的是书稿《现代人格整合论纲》、《三种人格形态与18罗汉》、《百年(1912-2012)新闻记者整合简史》等,因“精益求精,不急于出版”。

9月19日的《湘潭大学报》(校庆特刊)刊发了吴先生的《办学以人格教育为宗旨》的文章,此文说及他先在武大15年后在湘大23年的教学生涯中,并没有考虑过学校培养什么人的问题,光知道以传授知识技能为要务,只是近二十年来因致力于研究现代人格,写有相关的书稿,才恍然大悟,也就是大学应以现代人格为培养目标,势必以人格教育为中心。

然而,这只是一个由头,人格教育不仅有现实的针对性,重要的是其历史的、逻辑的根据何在?

通过对哲学、社会学、心理学和神学的论证,吴先生对现代人格下的定义为:“具有主体性(自由意志)的个体。”人格的主体性(认识、道德和信仰)和个体性互相制约,构成一个整体,但请注意:主体性在个体之上,而不是群体之上。传统社会是群体社会,现代社会才是个体社会。如果说传统的中国社会有人格的话,那是群体人格,是一种准人格。

何来传统社会进入现代社会?

社会的转型意味着由职业工具自觉而达文化自觉而达人格自觉(人格自觉是改革的试金石,既是动力又是目标)。

人的现代化也就是四个现代化的继续,也就是现代人格整合(整合:培育、塑造、造就之意)。

所以人格教育以现代人格个体为培养目标,它不过是现代人格整合系统工程的一部分。

未来社会将是人格共同体。

……

吴先生曾经捧看那报纸不好意思地哭起来,他的现代人格整合理论第一次公之于世,公之于众了。那些只是论点,他甚至想像趁校庆(归校校友6000人,在校师生30000人)来一次演讲,向他们阐释他的“人格宣言”:“我应该有资格向诸位报告,因为我为此准备了二十年……”

然而,吴先生随即焦虑起来,因为学校当局不见有什么举措表明他们进一步接受了人格教育的理念,青睐的是学校“立德树人”的总结报告。他摇了摇头:“‘立德树人’不过是陈旧的观念,‘德’是抽象的‘德’,‘人’是抽象的‘人’,离人格教育相差远矣。更不用说对‘人格宣言’感什么兴趣了。”

“新华社的那篇报道呢?”

新华社(长沙9月10日电记者柳王敏)发布的《“人退休,学科不能退”——来自大学退休老教师的教师节感言》中有这样一段话:

从教师岗位退休20年来,吴恭俭持续关注自身研究领域的动态,同时将视角瞄准大学教育本身,认为教育强国需要加强学生们的人格教育。“社会是由每一个个体组成的,因此现代人格为培养目标,加强人格教育,才能更好为社会转型服务。”吴恭俭这样说。

“你们看到,无论是转述还是引述,它客观地报道了人格教育的必要性。不过是从教育强国的角度来说的,甚至还说到为社会转型服务,这都符合主流媒体所代表的国家意识形态,尤其是首句谈及报道对象的研究领域讳莫如深,并未点明它就是现代人格整合理论,显示了有所保留的倾向性。这证实了现代人格整合理论不被接受的命运,恐怕不是短时期内的事。归宿呀不错,得用余生去完善我的理论。”

“他从来不过生日,反而不知道猴年马月。”夫人说。

像是要安慰先生似的,张雷说:“您对旋梯书苑不是还有一个赠言吗?‘文化积累,薪火相传。若无现代人格整合,则仅此而已。诚然,人格自觉是文化自觉的质的飞跃,一个社会的转型,必得有这个飞跃。’我们领会了,让您捐赠的藏书为培育现代人格服务吧!”

我接着想逗他,用《办学以人格教育为宗旨》中的话说,“……你是一个人格,我是一个人格,他是一个人格,排排坐,吃果果。百花园里……”

车内沉默了许久……

“朋友们,人的归宿,尤其是知识分子的归宿,其内涵具有悲剧性,不是吗?”

吴先生的话细弱得像是游丝。

确实,一种悲剧感无形地笼罩着……

无论如何,他得走了,去寻求他的归宿。

高铁株洲西站

7.

2018年10月15日晚,我到旋梯书苑取吴先生赠与我的书——《与新闻记者的对话》,扉页上有一句吴老的赠言:“韧性和敏感一样重要。”

那是写给我的,也是写给他自己的,我好像听见一个声音在说:

“故事可以延续,但悲剧却设定了,我并不知道那里才是我的归宿?”

然而,我们看到的,是他义无反顾地前行……

在大西洋的游轮上(2017.12.29)(取自吴先生ipad)

我坐在吴先生坐过的沙发上,轻轻抚摸着那用蓝色圆珠笔写下的文字,想通过这种方式感受吴先生当时的书写状态,感觉这本从广州来的书本是否还残存着潮湿的水汽,我似乎真的感觉到了,只是已无法辨别到底是水汽还是蒸腾的热泪。

责编:胡孟婷

来源:湖南日报·新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体