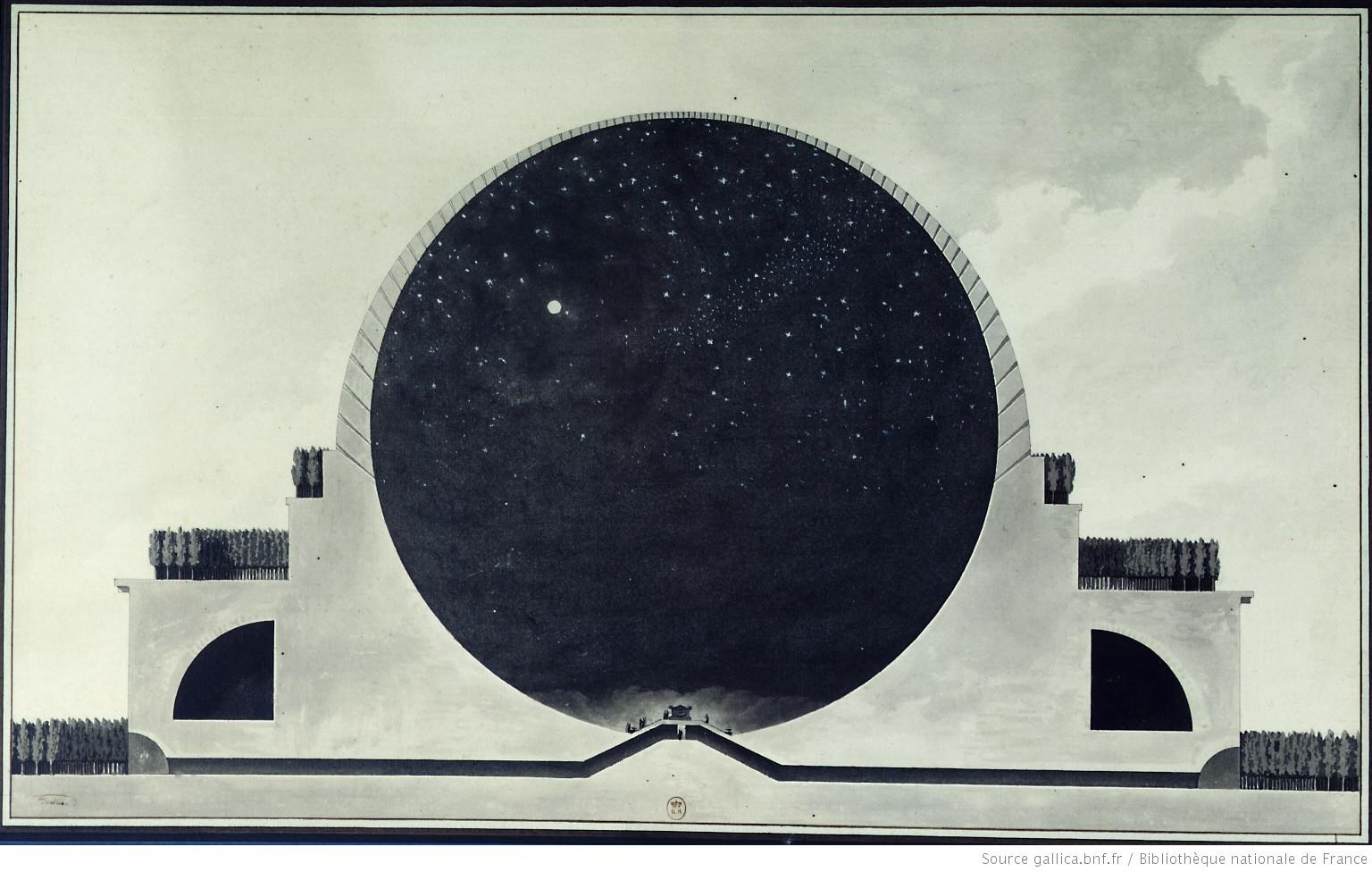

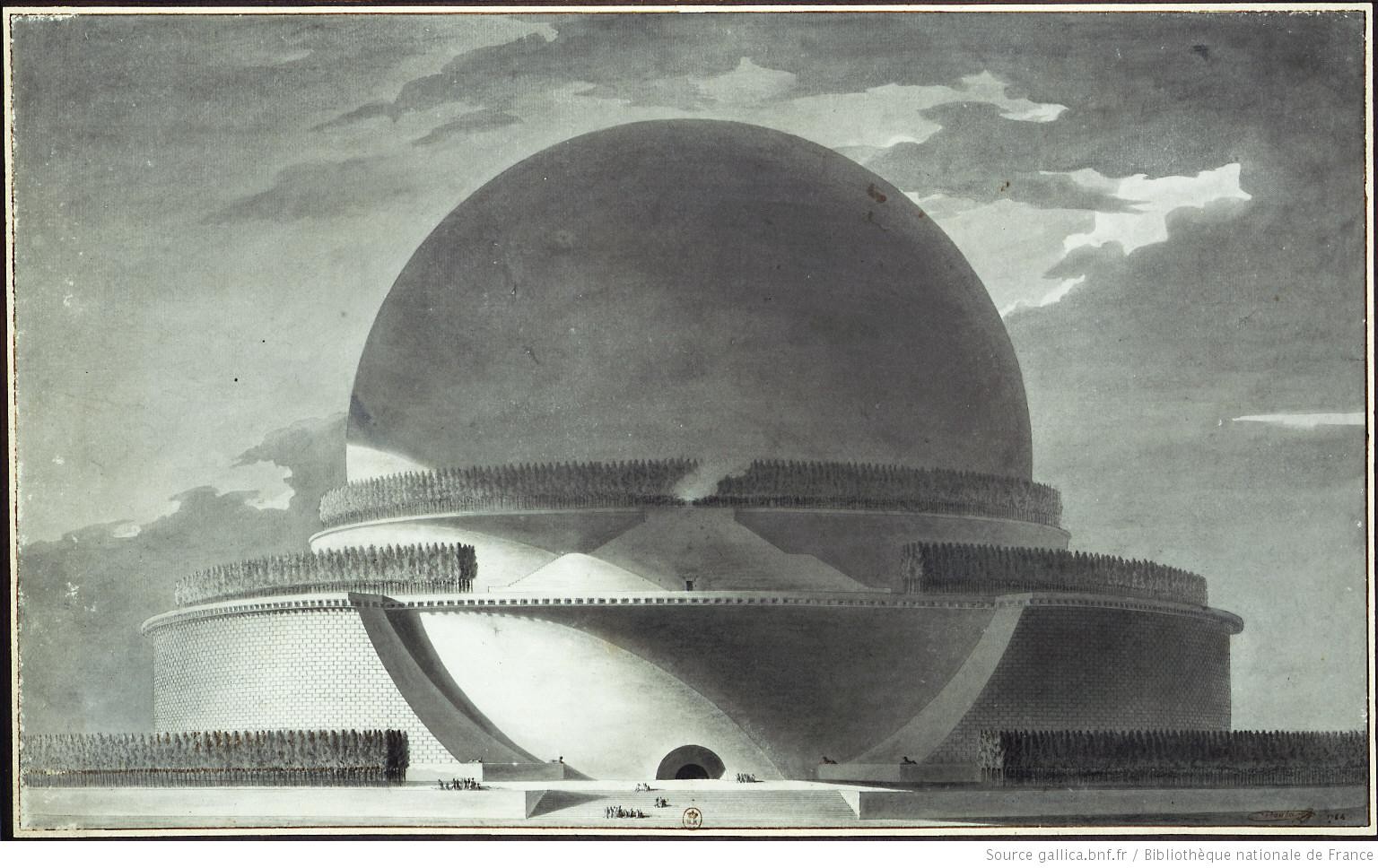

一群非常小的参观者拾级而上,从一个圆球形纪念物的底部一直走到比吉萨金字塔还要高的地方。一束逐渐被建筑吞没的光线仅仅可以捕捉到球体空间的一小部分,而把出入口和大部分的空间留在阴影之中。集浪漫主义的感性影响,新古典主义的重理性,和古代的庄伟于一体,布雷 (Etienne-Louis Boullée) 为纪念艾萨克·牛顿爵士 (Sir Isaac Newton) 设计的纪念堂具有崇高性视觉形象,它即象征着一段历史的终结,同时这个富有艺术性的壮举,还预示着建筑设计的现代概念的来临。从一系列渲染图的表达中不难看出,牛顿纪念堂是18世纪末布雷众多极具争议性的设计中的一个,在他的论文“Architecture, essai sur l’art”中发表。纪念堂是在艾萨克·牛顿爵士逝世150年之际,为他成为令人尊敬的启蒙主义 (Enlightenment) 代表的一个诗意的致敬。

牛顿纪念堂的设计方法除了显示出布雷天才的创造性,还标志着纯粹的艺术性从作为科学的建筑学科中分裂出来。他反对维特鲁威认为建筑具有艺术性的观点,他写到:“为了执行,首先需要构思…正是这种思想的产物,创作的过程,构成了建筑…”设计的目的是设想,是启发,是通过空间形式表现概念。布雷试图探索一个不可改变的、完全的建筑。

在布雷的有生之年(1728年-1799年),巴黎是世界的文化中心,也是全球重大变革的核心。前豪斯曼化 (Pre-Haussmanization) 的街道充满阶级冲突、农作物歉收以及昂贵的战争所带来的金融危机。

虽然布雷曾经为私人客户和宗教客户设计过许多小型建筑,但是他在法国国立路桥学校 (école Nationale des Ponts et Chaussées) 和皇家建筑学会 (Académie Royale d'Architecture) 这段学术生涯是最具影响力的。他反对被视为轻浮而奢华的洛可可,而推崇希腊和罗马理性严谨的建筑风格。他探索从自然中演变出来的纯粹的形式,进而回溯到希腊文化中那些不朽形式。布雷的设计远非单纯对历史先例的吹捧,而是将古典元素再次编排达到前所未有的规模性和戏剧性。

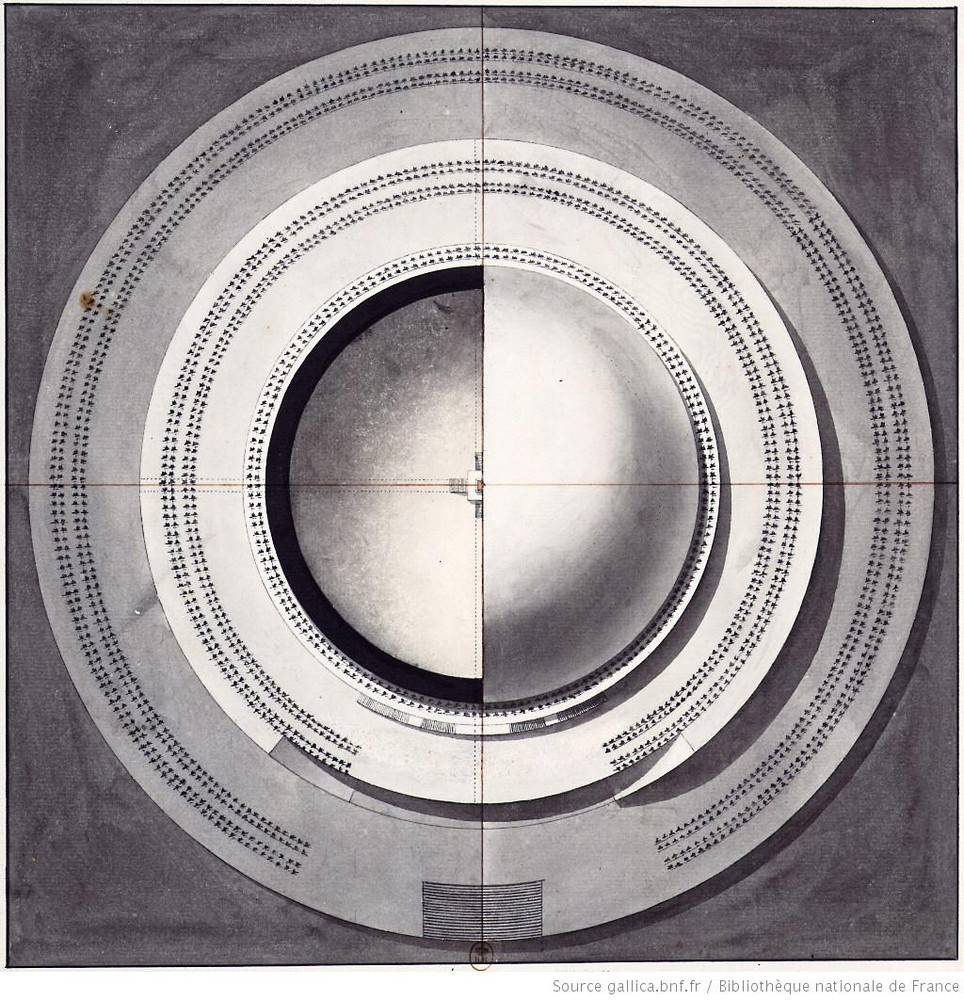

布雷认为球体代表了完美和雄伟,光线沿着弧形表面逐渐地淡开,产生一种“无法计量的的感觉“ (“immeasurable hold over our senses”)。在牛顿纪念堂的设计中,一个直径长达500英尺的球体嵌在一个三层蛋糕式的圆形底座中,给人一种体量被掩埋的印象。布雷巧妙地用侧面的曲面坡道作为球形空间的收尾。

一个宏伟的楼梯通向一个圆形底座。图纸的表达影响了平面布局的可读性,比如在二层绘有一个小小的通往室外的门,但并没有显示怎么进入。狭窄的侧翼楼梯提供了二层和最上面阳台之间的外部连接。密集的柏树,与希腊和罗马文化中的“哀悼”相关,在每层的室外空间都有用到。

一条黑暗狭长的隧道通往球体底部的入口,并在快接近球体底部中心时,用一段上行楼梯,将参观者引向巨大的空洞中。牛顿的石棺被放在球体的重心,它是在室内空间中唯一一个人体尺度。

剖面显示了对力学的思考,因为球体的墙厚似乎越接近圆顶越薄,而越往基座处越厚。裸露的砖墙和缺乏装饰创造了一个沉重灰暗的印象。色调和雾状元素的变化增强了建筑的神秘感。

尽管未建成,布雷的设计图纸令人印象深刻并广泛传播。他的论文遗赠给法国国家图书馆 (Bibliotèque National de France),直到20世纪才出版发行。在《建筑制图的艺术:想象和技术》(The Art of Architectural Drawing: Imagination and Technique)中,托马斯·沙勒 (Thomas Wells Shaller) 称牛顿纪念堂为“令人震惊的作品”,它“完美地阐释了那个时代和人类”。勒杜 (Claude Nicholas Ledoux)、Lequeu (Jean Jaques Lequeu)、布雷以及他们同时期建筑师的作品对19世纪中期和晚期的法国美术学院产生深刻影响。直至今日,布雷的作品依然对设计师有所启发。比如二十世纪八十年代利布斯·伍兹 (Lebbeus Woods) 设计的爱因斯坦纪念堂,正是受到了牛顿纪念堂的启发。

责编:王铭俊

来源:建筑学院

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体