尕斯库勒的风

作者丨甘建华

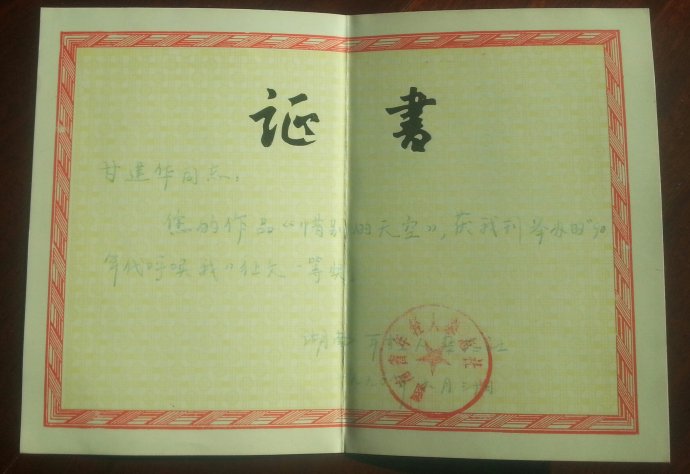

(《年轻人》杂志社颁发的获奖证书。)

(上面四张图片即1990年第4期《年轻人》杂志刊影。)

冬日的天空不管怎样,总是难免给人带来沉郁,且无端地就体验了生死之茫然。然而他是再也不会有如许的感觉了,一抔黄沙,几缕漠风,业已成为他永恒的陪伴。

我这样无语地伫立于他的面前时,远处的小城正纷扬着雪花。我认识他的时候却是另一个季节,六月的阳光热烈得像有外遇的女人。但我现今也不敢说对他完全了解,印象中他永远是一个热情纯朴的青年。

那时,我正在冷湖青海石油报社做副刊编辑,一天总会收到好几封文学爱好者的信件,多言老师一定关照云云。可有限的版面,激增的来稿,我显见得于“关照”无能为力。这其中就收到了他发自300公里外的另一个石油小城花土沟的信,说自己与几个朋友办了个文学社,苦于无人指点,能否请老师指点,云云。看完信后,我感叹在这西部之西的荒原,成立文学社团、痴迷文学实属难得。沉吟再三,给他及同仁回了信,鼓励赞扬之余,根据自己大学时代办文学社的经验,慎重地提了几条建议。

这样我们就算建立了联系。从后来的信中得知,他是油田技校毕业生,时为花土沟炼油厂财务科会计,比我小两岁。在信中及以后的交往中,他都称我老师,让我很难为情。在我的心里,确实是把他和其他文学青年当作朋友的。透过那些字迹工整的信笺,我也曾企图构想他的形象,却又生怕与本来面貌不符,所以他在我的心中亲近而神秘。但那些信笺总诱使我去感受他所在的人生,感受他内心里的风雨历程。我猜想我这位朋友是很信任我的,我在信中所述自然也是肺腑之言。

六月到了,岁月之河流淌得最富于诗意的时候到了。我花了几昼夜,编排完一个月的稿件后,来到了他所在的小城,花土沟有我许多朋友,他们非常热情地接待了我。翌日,我给他打了个电话,说马上要去看他。他一听,很惊喜。到达他们厂大门口时,我看到站着的几个年轻人。凭直感,我一眼就认出了他,果然就是一副纯朴可爱的样子。

后来在办公室,我们交谈了许多,许久。我这才知道他出身中原农家,父母早逝,靠着兄嫂抚养长大,工作之余以文学创作表达自己对世界的理解和渴望。他向我介绍了他们的“戈壁草”文学社,并抱来一大叠习作。我翻看着这些习作,感到有一种难言的情绪涌上心头。在艰苦的西部世界,他和伙伴们喜好文学,这是令人欣慰的现象。然而资质再好,如无名师指点,名报名刊扶持,恐怕难免出家早得道迟或不得道。而我除了鼓励之外,又能为他做些什么呢?

那时他已成婚,小孩也已—岁多,爱人无业。在我到花土沟前一天,他爱人带着小孩休假回河南老家了。中午去他家吃饭,见房子收拾得煞是整洁,家具颇全,比上不足,比下有余。他干活利索,噼哩啪啦就弄出了一桌酒菜。席间,一位朋友指着他,说他曾报名参加六家文学函授,一年就花去函授费近300元。他憨厚地挠挠头,说:“吃菜!吃菜!”

1988年前后的花土沟,青海油田各二级厂(处)文化活动说单一也单一,说丰富也丰富,青年男女上班之外打发时光,就是跳舞、读书、串门、看电影、谈恋爱、喝小酒、侃大山。但有志的年轻人不在少数,他们创建了好几个文学社团,办起了《春风》《沙舟》《西北风》《戈壁草》《钻工情》等文学内刊。他们把自己对人生的感悟,对美好爱情生活的向往,化作文字倾洒在纸上,既当作者又当编辑,用铁笔刻写蜡纸,把作品油印出来,在社团之间互相传递互相温暖。

我在花土沟前线指挥部固定的那段日子,为西部文学的崛起呐喊了一阵,并帮助成立了几个职工文学社团。为使这位朋友及同仁尽快提高水平,我建议“戈壁草”并入另一个更有实力的社团“西北风”,他很大度地采纳了。后来的事实证明,这一步棋走对了,他的作品不仅堂而皇之地出现在正式报刊上,而且还获了奖。

是年7月10日,我在西部前线指挥部主持召开了油田第一次文学社团联谊会,莅会者男男女女四五十人。相信多年以后,许多人还会记得我穿着一件白衬衣,头发微微卷曲,记得我带着湘音的讲话,记得我手指着墙上的“柴达木盆地油气田分布图”,说:“这就是咱们的西部之西。”

有那么几次,我和他在花土沟的大街逛荡,聊起经商一事。他希望能有—爿饭馆或小商店,用挣来的钱贴补社团事业。我听了心里特别感动。花土沟海拔很高,天空却一碧如洗,夏季冷暖适宜,风清气朗。但凝望远处的祁曼塔格雪山,近处的尕斯库勒湖泊,我们在漫步中就常有这样的感觉,白雪和蓝湖随着天空向我们簇拥过来,让我们感到神圣和永恒,一时间两人都悄然无语。

两个月后,我正在编辑部看稿,他忽然闯了进来,说是来出差,但钱被人掏了。我一听,赶忙塞给他50元,并带他到饭馆去吃饭。“太不好意思了,老师!”他来回不停地搓着手说。和最初的交往相比,我们这时已是熟悉的朋友了,但他在我面前仍不是太从容。然而聊起文学,他就眉飞色舞了,时不时吐出一两句精到却又有些薛蟠式的见解。那种情形现在想来,我都有些忍俊不禁。

朋友是—种存在,一种念想,一种交流,一种美丽。但我怎么也没有想到他会遇难,且惨之极致。去年冬天的—个下午(按:1989年1月25日),他和副厂长周福庆等人,包括一个怀孕的少妇,乘坐一辆北京吉普从冷湖返回花土沟,在大风山一个斜坡拐弯处,司机被将要落山的五彩阳光眩晕了头和眼睛,竟将车开进迎面驶来的大日野车桥中间,随即引爆油箱,再也动弹不得,一车人全被活活烧死。据说事前他在冷湖买鞭炮,别人说这东西花土沟也有,他嘻笑着说:“还有十来天就要过年了,咱自个儿给自个儿放着玩儿。”

直至一年后的今天,我也不愿想象我这位朋友临死前的表情和心境,但当时我一听到噩耗,便立即赶赴到了一百多公里外的出事点。那儿已经清理完毕,我呆立荒原,千万种感觉袭过心坎。漠风以前所未有的强劲拍打着我,天空以含泪的云暗示于我,遂口占一首古风,遥寄英年早逝的他。

本是中原一游子,

西部世界亦英豪。

忠厚待人君子风,

书生意气逐浪高。

《西北风》里著华章,

妙手播种《戈壁草》。

事业待成身先死,

文友嘤嘤泪如潮。

我的这位相识才一年的朋友——苏献民,就这样无奈地离开了他所挚爱的这片天空,这块土地,同雪山和湖泊一样永恒在我的心里。他的未来得及完成的中篇小说《尕斯库勒的风》,他的弱子,他的爱妻,成了他留在这世界一隅的遗产。而我,也实在无力为他做更多的什么,只有在这冬日的天空下写成此文,纪念我们过去曾经有过的友谊。

(原载《年轻人》1990年第4期,获“90年代呼唤我”全国征文一等奖第一名,责编:文热心,插图:张楚务,原题《惜别的天空》)

责编:吴名慧

来源:《年轻人》杂志

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体