狂来轻世界 醉里得真如

——浅谈禅宗对怀素及其书法的影响

作者丨林乐伦

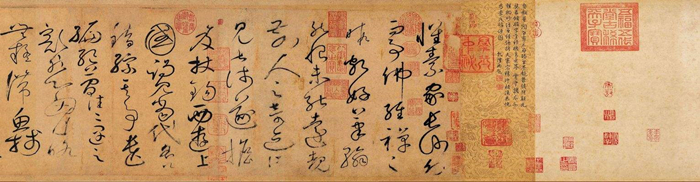

(怀素《自叙帖》)

要搞中国古代文史哲艺术等的研究,不搞清它们与佛教文化的关系及所受的影响,就不能得出令人信服的结论,也不可能总结出符合历史实际的规律……

——赵朴初《佛教与中国文化的关系》

唐代,为中国佛教最隆盛时期,诸宗并兴,寺庙林立,信徒如云,高僧辈出,朝野上下莫不热衷于佛,尤其是六祖慧能创立的禅宗(南宗禅),将印度佛教与我国传统的儒学、道教以及魏晋玄学相糅合,形成了最具中国特色的宗教形式,禅宗的基本思想是“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛”。它告诉我们,禅是以心传心,只可意会不可言传,禅不承认任何权威偶像,它没有教规,没有圣典,没有烦琐晦涩的教义,在禅者眼里,面壁坐禅,累世修行是成不了佛的,每个人都有佛性,“我心即佛”,佛就在我心中。禅宗这种简捷的修行方式,精练的语言文字,再加上反理性和超逻辑性的思维方式所带来诡秘的色彩,给世人一种强大的诱惑力和亲和力,以至许多高居要位的官宦,腹满经学的儒生,风流倜傥的墨客,纷纷归向禅门。宋儒周必大曰:“自唐以来,禅学日盛,才智之士,往往出乎其间。”禅学在当时的影响,可以说是“风过树摇”,如江南春雨“润物无声”,以至我们谈哲学离不开禅,谈艺术离不开禅,谈人生离不开禅。

怀素是一位僧人,又处于禅学兴旺的唐代,在他稍前,得六祖慧能亲传者,主要有南岳怀让和青原行思两派。怀让居住衡山般若寺潜修,后得马祖道一而创立洪洲派,南岳禅学风靡江南。天宝初,青原行思的嫡传弟子石头希迁亦来至南岳弘法,两派相聚,交相辉映,一时禅风大振,当地名流学者,莫不出入其间,争谈禅悦。世人尚且如此热衷于禅,何况身居佛门的怀素呢?据《衡阳县志》记载怀素的“笔冢”就位于衡山晓霞峰下翠堵坡(又名怀素塔),他曾在南岳祝融峰上写过一首诗:“祝融高座对寒峰,云水昭丘几万重,五月衲衣犹近火,起来白鹤冷青松。”(《全唐诗》)可见,怀素不仅经常出入南岳,而且在南岳境内居住过较长一段时间,在这段时间里,他不可能不受禅悦之风的影响。怀素自言:“经禅之暇,颇好笔翰。”(见怀素《自叙帖》)可见,经禅是第一位。笔者以为,研究怀素及其书法,而忽视禅的影响,难免流于浅薄和片面。

一、怀素的人生观

要理解艺术,首先要了解艺术家整个人生发展轨迹。要了解艺术家所处的时代,只有把艺术拿到当时的社会这个大环境中去考察,才能得出比较客观和全面的结论。如果孤立地静止地去研究某一艺术品,不考察当时社会的艺术氛围,不了解艺术家的人生、个性等方面的因素,就往往容易产生不正确的艺术评价。在研究怀素书法的过程中,我们发现这么一种推理模式:怀素是一位僧人,必然嫉世,否则不会无故出家。既然嫉世,他的书法便无疑会流露出一种悲愤的情感。事实上,这种主观随意性很强的推理,是缺少历史的分析和研究的。唐代佛教在当时的社会占有很高的地位,势力强大,寺庙僧尼遍布全国,它们有自己的一套森严的制度,拥有僧兵、奴婢和无数的信徒,拥有大量的良田和无数的财产,上层僧尼过着寄食的生活,有名有利有权,在生可以得到朝廷的封赏、死后可以得到皇帝的追谥。生有可能成名,死亦有希望成佛,这么优裕的佛界,无疑对世人有一股强大的吸引力。于是,大批信佛和不信佛的纷纷皈依佛门。其中有求名利的,如唐德宗时杨炎奏称:“凡富人多丁,率为官为僧。”官与僧同是富家子弟取进的两条出路。有钱人出家后可以选择一处风景幽静的地址建寺庙,然后招收信徒,寺庙由小到大,一旦受到朝廷的赐号,则地位陡升,名利双收,远比寒窗十年的科举取士之途要轻松简捷得多;有相信因果报应,轮回转世,希望来生成龙成凤的虔诚之徒;有为逃避兵役和苛政,求得寺庙庇护的;有仕途失意,婚姻受挫或遭受其他方面打击而产生嫉世、厌世而出家的;有为了生存,把出家当做谋生的手段而皈依佛门的.总之,各有各的目的,真正信佛的有几人,谁也说不清楚。怀素少年出家,还未谙世故,便由家人送进了佛门。完全是身不由己,他入佛门,大概有两种原因:一是为了生活;二是父母信佛。是否还有其它原因,无法考证,但有一点是可以肯定的,怀素绝不是因厌世或嫉世而出家。相反,他从小生长在寺庙,远离红尘,似乎对外界有一种强烈的渴望。他事佛之余,苦练书法,把人生的追求,整个贯注到书法艺术中,怀素练书法不像其他僧人视为修心坐禅的修行方法,而是一种积极的艺术追求。当他的书法达到一定的程度后,“遂担笈杖锡西游上国,谒见当代名公,错综其事,遣编绝简,往往遇之。豁然心胸,略无疑滞,鱼笺绢素,多所尘点,士大夫不以为怪焉。”(见怀素《自叙帖》)宝应初年,怀素由零陵出发,南游广州,北上岳州,然后怀书入秦,行程万里,广交名士,有幸观睹“遗编绝简”,并得到高居要位的大书家颜真卿的指点和赞誉,仅《一统志》所记,便有三十七人之多。怀素曾将这些诗歌汇编成集,并请颜真卿作序以“冠诸篇首”。可见,怀素很在乎世人对他的书法的评价,他希望自己的书法能得到社会的承认,这是绝大多数书家所共有的心理需求。从他所书的《自叙帖》中,我们不难发现他那袒露无遗的自豪和骄傲。同时亦可窥探出怀素那热爱生活,热爱人生,积极上进的入世态度和人生观。

二、怀素的个性

提起个性,人们往往会联想到怀素那“醉来把笔猛如虎,粉壁素屏不问主,乱拿乱抹无规矩”。(贯休《观怀素草书歌》)“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”(见怀素《自叙帖》)醉眼蒙眬,步履踉跆的醉态。世称“颠张狂素”,似乎一个“狂”字便概括了怀素的个性及其书法风格。事实上,怀素的书法有许多是不能用“狂”去评价的。如淡泊娴静的《小草千字文》,绝不是在狂态的情绪下写出来的。人的个性并不是固定不变的,而是随着年龄、环境的变化而变化的。个性的形成是一个动态的发展过程,我们必须用历史的、动态的方法去分析怀素不同时期的个性,方能较客观全面地去分析其不同时期的作品和风格。笔者认为,怀素的个性经历了由静到动(狂),再由动返静的变化过程。

怀素青少年时期(三十岁以前),深居简出,佛门的清规戒律,练就了耐寂寞和“面壁十年”的功夫,“尝于故里种芭蕉万株,以供挥洒,不足乃漆盘书之,又漆一方板,书之再三,盘板皆穿”。(宋陈思《书小史》)这些赋有神奇色彩的书林轶话,虽不足信,但从某些方面可以说明,怀素在寂静的寺庙里“寒窗十年”,在传统书法方面奠定了扎实的基础,这时的他,可说是循规蹈矩,刻苦修行的苦僧徒。

中青年时期(大约三十到五十岁)。“十年面壁”的苦心修炼,是否得道?需要得到印证。于是怀素静不下来了,在修行方面他已经厌倦了那种念佛打坐的方式,在书法方面不愿囿于陈法,产生了变法与创新的激情。他开始走上社会,广交名士高僧,其时正是南岳禅学兴盛之际,当地名流犹抵掌嬉笑,争谈禅悦。禅宗所主张的“打破偶像,本心即佛”的思想和追求“自然适意”“梵人合一”的人生境界,正好与怀素的内心追求相契合。也许,这时怀素已达到了“顿悟见性”的禅境。于是,完全以一个狂禅的形象出现在人们面前。从他的长辈钱起赠他的诗“狂来轻世界,醉里得真如”两句中,我们可以想象其狂的程度。怀素的狂,有两个明显的特点:一是放荡不羁,不拘小节,不守清规戒律,嗜酒食鱼,放任自由;二是自负。敢于打破偶像“呵尊骂祖”,“自言转腕无所拘,大笑羲之用阵图”。(鲁牧《怀素上人草书歌》)在他眼里,王羲之亦不过如此。此时的怀素,正是书名大噪,春风得意,有几分自负是难免的,后人虽多有微词,在我看来,正是这种不善伪作,不假雕饰,“袒胸露腹”的狂态,才能体现那“率性自然”的真面目。

中老年时期(约五十岁以后)。随着年龄的增大,中青年那种豪迈放荡的个性开始渐渐有所收敛,书法亦没有《自叙帖》那种浪漫的色彩而开始趋向平淡温和,如《小草千字文》。这时期的怀素,大概酒量不如从前了,行动亦没有原先那么迅捷了,个性趋向平和清静。

当然,个性的分期,只是相对而言,个性的发展是一个渐变的过程,不存在明显的分水线。但我们研究怀素的个性,重点应放在中年时期,研究其书法重点要放在狂草书体上。

三、怀素的艺术观及其书法实践

怀素的艺术观与其人生观和个性是分不开的。历史论据中,有关怀素论书的言论极少,我们要系统地归纳和分析他的艺术观及其书法实践是十分困难的,但从历代的评论中以及流传下来的作品中,可以从不同的角度折射出他的艺术思想。当然,这种折射不可能形成一个集中的聚点。但我们可以找出几条较突出的折射线。

一是破除偶像,以“心”作书。怀素所处的时代书风,基本上是“尚法”,“唐初四家”均是以楷书称世,与怀素同代的颜真卿亦是一位杰出的楷书大家,在楷法森严的书法王国,如何去创新,怀素自知,如果从楷书小处求变是没有出路的。于是,他明智地选择了狂草。这种选择,有一个最重要的因素,即狂草的风格与自己的个性相契合,狂草最能体现和代表当时的狂禅精神。禅宗非常强调“本心”的作用,马祖道一禅师常说:“要相信自心是佛,这心即佛心。”强调心的作用,实质就是突出自我,不崇拜偶像,认为研经、持戒和坐禅等都是多余的束缚,皆会造成对“本心”的压抑。在禅看来,我即是佛,唯有我“心”才是支配自己自由遣兴的根本。怀素受禅的影响,在书法艺术的创新过程中,在风格上追求的是豪放和任性,在意境上追求的是“我心”的顿悟与情感的宣泄。康有为曾说:“书法犹佛法,须证于心源,妙于了悟。”(周星莲著《临池管见》)明代沈灏曾云:“一墨大千,一点尘动;是心所现,是佛所说。”书法是一门抒情性艺术,狂草书法的抒情性则更明显。情由心生,怀素深知,只有用心去写,用心去悟,才能将自己的个性、情感等注于毫端,用心写出来的作品才富有生命力,才能表现出生命的意义和价值。

二是师法自然,“顿悟见性”。唐代张燥曾云:“外师造化,中得心源。”前节提到怀素对“本心”的追求,其实也是禅宗所追求“梵我合一”的境界,而要达到这一境界,需要经历“顿悟见性”的过程。怀素与邬彤、颜真卿在一起谈书时,曾讲过这么一段话:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林,惊蛇入草,又遇坼壁之路,一一自然。”(唐陆羽《怀素别传》)他从夏云变幻和坼壁痕中似乎悟出了真谛,这真谛是什么呢?有人说悟出了笔法,有人说悟出了章法,但我认为最根本的一点是悟出了书理,而不仅仅是法。这理乃是自然之理。书法要顺自然之理,自然之情,方能自然天成,矫揉造作则违反了禅学的原则,艺术的原则。禅宗要求凡事要依照自然的本色去实行,才能与自然融为一体,获得永恒的生命,实现真正的价值。书法追求“返璞归真”、“率性自然”,实质就是要求书法要顺乎自然,不伤其朴,不违其真。怀素虽有积极的入世态度,但同时具有僧家文人那种寄情于山水的超脱,他经常游览名山大川,将自我整个地融入自然。“与天为徒”,在大自然中,他得到熏陶,获得了灵气,悟到了人生的哲理和艺术的真谛,从而达到了“天人合一”、“梵人合一”的境界。

三是“任情恣性”,意在笔后。蔡邕在《笔论》一文中开篇即曰:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。”纵览我国历代名家法书,如王羲之的《兰亭序》,颜真卿的《祭侄文稿》,怀素的《自叙帖》等等,这些都是作者在“忘怀遣虑”的心态下,率性而成的佳作,是作者心灵的自然流淌。传说王羲之曾写过多稿《兰亭序》,但没有一件能超过第一稿。为什么?因为作者心存杂念,有意求佳,无法进入“率性任真”的心态,故而心手不能双畅,作品当然达不到真率自然的效果。与怀素同时代的诗人戴叔伦在《怀素上人草书歌》中写道:“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜,有人细问此中妙,怀素自言初不知。”是真不知,还是假作糊涂或故弄玄虚。笔者以为这其中妙处,确实来自“初不知”。假如怀素写前苦心经营布置一番,心里想着“应该怎么写”,怎么能达到“心手相师”、“诡形怪状”的效果呢。苏轼曾云:“必墨以忘乎纸,纸忘乎笔,笔忘乎手,手忘乎身身忘乎心,而于字始臻乎神化巧妙之境地。”(转引自《宗教问题探索》)艺术创作时,作者只有达到“忘我”的境界,才能达到精神的彻底自由解放。怀素嗜酒如命,每至酒酣兴发,虽遇寺壁里墙、衣裳、器皿,靡不书之。许瑶云:“醉来信手两三行,醒后欲书书不得。”怀素的狂书往往来自三分醉意,为何古今中外许多著名的艺术家都与酒结下了不解之缘,而许多流传千古之绝作,往往又是在醉意朦胧的状态下创作出来的。因为醉,标志着一种对超感官形体的直接感受的知识形态,这种知识不能通过发展人的外部或内部精神感受能力所形成的体力或智力而获得,而是一种默示、神灵的启示或神秘的梦示(参阅赫玛拉拉《伊斯兰教中的神秘主义》),在醉中,怀素回归到“本心”的状态和禅界。这时的作者超越了自我,超越了时空,超越了世俗和功利,写起字来有如神助,一派天机。这种艺术效果是有意求佳,意在笔先所无法企及的。

四、怀素狂草的禅意

近人熊秉明先生论述怀素及其书法时说:“怀素的创作方式是种追求个性解放的浪漫主义,但同时排斥浓厚的感情,根据佛家道理追求简淡枯索的意味。”(转自田光烈着《佛法与书法》第26l页)从这段文字中我们可以看出,怀素的狂草既体现奔放豪迈的浪漫色彩,同时又蕴涵一种简淡枯索的意味。熊先生的论述可说把握住了怀素狂草艺术的实质。在艺术理论界,有一句名言“风格即人”,我们要真实地把握怀素狂书的艺术风格和美学价值,必须联系到怀素的个性、艺术观和人生观,了解其人才能更好地了解其书法。怀素是一位僧人,内心世界与世俗毕竟保持一定的距离,情感没有世人那种大起大落的悲欢哀乐。反映在书法技巧上,一是笔触瘦硬,纯用中锋,起伏提按变化不大;二是运笔迅捷,节奏缓急无变化,似乎没有抑扬顿挫,运笔的快节奏,决定了线条不可能出现那种偃仰斜侧的变化,故而怀素的狂草缺少张旭狂草的笔墨情趣。但正是这种迅捷的运笔,省却了许多形式上的笔画表现技巧,反而达到了简洁枯索的禅境,禅家提倡“单刀直入”式的简单明了,书法亦提倡“以虚胜实、以一当十”。明恽道生云:“画家以简洁为上,简者,简于象而不简于意,简之至者,缛之至也。”(转引自钱钟书《中国诗与中国画》)因为越是简洁,规定性越小,留给开悟者想象余地越大。怀素狂草的链条看似简洁平谈,却含有很强力度和质感,在这钢丝般的线条中似乎蕴涵一股强大的冲力和勃勃生机,所到之处,无不“鸾翔凤翥”、“龙蛇迸落”、犹如“天马骄狞”,势不可遏。

运笔的迅捷、线条的简洁和不激不厉是构成怀素狂草特征之基本因素,它从某个侧面反映出怀素这位僧人内心的不为物扰的静僻与深沉。而其百折千回、行余往复和随物赋形的结体,以及“杂乱无章”的章法,则从外观上表现出怀素外表那放荡不羁的狂态。外表的狂与内心的静,矛盾的对立统一构成了怀素狂草之最具魅力的艺术内涵和狂禅精神。

本文试图从禅学的角度,对怀素及其书法进行研究,并不因为怀素是一位僧人。事实上,历代许多僧人书家的书法并不具有禅意,而真正的禅意书法往往出自文人逸士之手。

(全国怀素书艺研讨会论文)

责编:吴名慧

来源:新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体