耕书屋清言

作者丨林乐伦

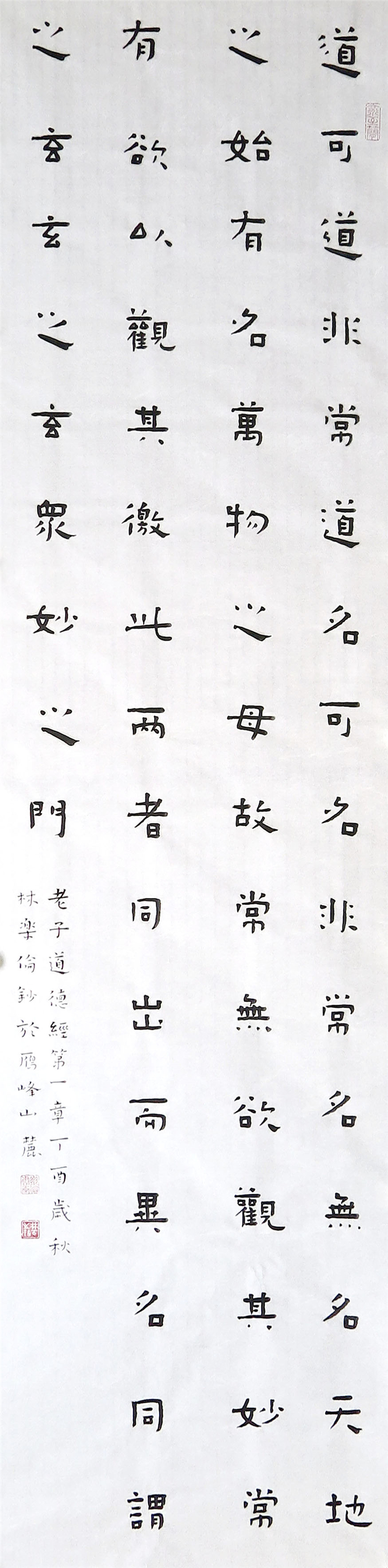

(林乐伦作品《道德经》摘录)

秦篆之美数诏版

小篆,作为秦朝统一文字后所使用的官方体,必须规范、规整,达到易认易记易用的目的。从流传下来的《泰山刻石》、《峄山碑》、袁敞、袁安碑不难看出,粗细不变的线条,分割均衡的结构,给人一种循规蹈矩、严谨刻板的面孔,书法之美荡然无存,然而同时代的诏版权量刻辞,则意气纵横,洒脱自如。诏版材质为铜、铁,刻字很不容易,能做到率意自如则更为难得。诏版刻字与甲骨文有异曲同工之妙。

秦权诏版

天女散花——《散氏盘》

青铜器上的铭文,大多是随器铸成的,其书法风格,不外乎“敦厚、凝重”四字,这与铸造工艺是有关联的,加上有铭文的青铜器,礼器居多,这就要求文字庄重和工整。

《散氏盘》系何人所书已无从考证,其字体扁圆,线条稚拙,字字徴斜,无一正规态。通篇章法,朴茂中显空灵,恣肆中含稳健,稚拙中生老辣。

《散氏盘》最精彩的地方,是一个“动”字,能使礼器上的铸字动起来,其书者,绝对是一位高人,像这样的高人,上帝是不会让他的名字流传下来的。

文物价值高于艺术价值的《石鼓文》

《石鼓文》在中国书法史上占有很重要的位置,因为它是目前存世最早的刻石,又因其书体介于金文和小篆之间,再加上石鼓流传至今所蒙上许许多多奇异诡秘的传奇色彩。历代书家学者殷殷垂注,赞颂不绝,致使石鼓文成为一种独立的书体,在书法史上占有辉煌的一页,自唐以来为其称颂的《石鼓歌》便有韦应物、韩愈、苏东坡、董其昌等。平心而论,《石鼓文》就其艺术价值来说,远远比不上“乱头粗服”的《散氏盘》。不过均衡之美,规整之美,在石鼓文中初具规模,而带给后世书坛的影响则是亦喜亦忧。

隶碑与简帛

规范化的隶书在汉碑上,而艺术化的隶书要到汉帛和汉简上去找(摩崖书风基本属于简帛之类)。初识(习)隶书应从汉碑入手,一旦进入创作阶段则应从碑中出来,到简帛中去吸取营养,获得灵感。蚕头雁尾,横轻竖重,是汉隶中最典型的枷锁。

简帛书法,稚气可掬,妙趣横生,天真可爱。

艺术角度看《石经》

在书史上,我们所讲的《石经》有两种,即《正始石经》和《熹平石经》。两《石经》所刻内容系儒家经典,其刻字规整,布局如算子,书法水平比同时期汉魏碑刻相差甚远,当时刻经的目的大概只有一个:规范版本,宣传儒学。后人将《石经》书法摆到很高的位置,从艺术角度来衡量,是没有道理的。

放荡不羁的《石门颂》

有“隶中草书”之称的《石门颂》,是石碑所无法承载得下的,只有野外山崖才会产生这种放荡不羁、野气十足的天籁之作。它一反循规蹈矩的汉碑,袒胸露腹,一任自如地躺在大自然中。以至历代学书者迟早要到此顶礼朝拜,否则很难登堂入室,立地成佛。

初学书法,切忌从此处入手,如同初学游泳的,不要到深水池去一样。

《天发神谶碑》的创新意义

三国时期的《天发神谶碑》,又称《吴天玺纪功碑》。因碑在宋代断为三段,又称《三段碑》。此碑在书史上争议较大,斥者称之为“牛鬼蛇神”,誉者赞曰“足以凌铄上国”。孰是孰非,当然是仁智各见。说实话,从书法艺术的层面去研究,说它具有多高的书法水平,是不客观的。但在书法的探索上,敢于求变的创新意识,给后人带来很大的启示意义,这种启示意义远远大于它自身的书法意义。

天发神谶碑

名门闺秀“张黑女”

张黑女,实为北魏南阳太守张玄,《张玄墓志》刻于普泰元年,原石早佚,现传世本系何绍基题跋原拓剪裱本。

在北魏诸碑刻中,《张玄墓志》是另类,北魏碑刻或粗犷雄强,或奇恣怪异,或敦厚朴拙……,唯《张玄墓志》温文尔雅,如大家闺秀,举止高贵,谈吐得体,极富恬静含蓄之美。

学书法尤其是小楷从《张玄墓志》入手,是绝对对路的,如找媳妇,书香门第,大家闺秀总是可靠些。

古意斑驳——《平复帖》

米元章《书史》云:“火箸划灰,连属无端,可以评士衡此帖。《宣和谱》注之为章草,非也。”历代诸多评《平复帖》者,余以为,米评最中肯。《平复帖》作为“天下第一法帖”,有两个最基本的特点:一是用笔简醇凝练,随意写来,起止无痕;二是有章草意但不是货真价实的章草书。再加上纸本流传至今,剥蚀严重,反而达到后人无法企及的“古意斑驳”的效果。

陆机的《平复帖》在历代小草中是无以伦比的。其《文赋》亦为古代著名文学理论著作。一帖一赋足以令陆机流传千古。

高古无比的钟繇小楷

在书法史上,钟繇被奉为楷书宗师,这是因为其楷从隶中变革而来,开了后代楷书之先河,又因为隶中变来,其楷尚保留几分隶意,便显得高古醇厚,如同出土的古瓷没有丝毫火气,温润如玉。唐代的楷书似乎到了登峰造极的地步,但同时把楷书推向僵死的极地,以至后人欲变唐楷却回天无术。

钟繇的《荐季直表》和《宣示表》是唐楷所无法企及的。

《兰亭序》光环下的王羲之

王羲之之所以被奉之为书圣,是因为千古争论不休的《兰亭序》。可以说,没有《兰亭序》便没有王羲之的书圣地位。从流传下来的王羲之其他法帖来看,《兰亭序》似乎独出一辙,难怪真伪之争,仍是今日书坛津津乐道的话题。

《兰亭序》以运笔细腻,结体多变,章法流畅的面目出现,与当时沉着、凝重、朴实的晋人书风相比,给人一种“春光明媚”、“耳目一新”的感觉。《兰亭序》的特点最不能忽视的有两点:一是运笔技巧的表现力,二是唯美主义的倾向。这种特点对以后书法的发展产生深刻的影响。在当时来说,其创新意义功不可没。

用今日的眼光重新审视《兰亭序》,其审美意义似乎低于技巧上的表现意义。所以说,我们可以把它当做技巧训练的范本,但同时要避免陷入其妩媚甜腻的微笑中去。

在王羲之的书法中,窃以为《姨母帖》、《十七帖》、《奉桔帖》等更耐读,耐嚼。而《兰亭序》总给人一种不够朴素和真实的感觉。

不服先父的王献之

因为有王羲之,王献之有再大的本事也只能称之为“小王”。

王献之从来不认为自己的书法比父亲的差。别人问他:你的书法与父相比怎样?他回答:“故当胜。”他流传下来的主要有《十三行》小楷,《鸭头丸帖》、《中秋帖》等。与其父相比,小楷沉浑不足,秀丽有余,然舒展之美其父不及。行书《鸭头丸帖》虽寥寥几字,却神气十足,运笔流畅,枯湿相生,结体正斜相倚,虚实相映,章法起伏无常,一任自如。简单15字却演绎出振人心撼的乐章。王献之的《中秋帖》后人称之“连绵书”或“一笔书”,应视为探索之作。像一团解不清的麻结,笔画之连,给人牵强附会之嫌。后人不足学。

“大王”与“小王”相比,风格是一路的,水平不相上下,但创新意识子不及父,这是后人评价父胜于子的真正原因。

右军书奴——智永

智永是南朝陈、隋时期著名僧人书家。俗姓王,是王羲之七世孙。其书学得右军家法。传说智永曾居山阴永欣寺三十年,写《千字文》八百本,分赠周邻诸寺。

后世对其书法褒贬不一,米芾称“秀润圆劲,八面俱备”,东坡云:“骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏澹。”唐李嗣真评:“精熟过人,惜无奇态。”书法品评历来是仁智各见。窃以为李嗣真的评价是非常中肯的。

智永的书法作为习字范本是好的,但从艺术层面去探讨,除了一个“熟”字,很难挖掘其他内容。说智永是右军书奴,是因为太忠实、太谨慎的缘故。

虞世南·汝南公主墓志

《汝南公主墓志》系草稿

说《汝南公主墓志》是草稿,而不是墓志正稿,实属笔者臆测,并未经过考证,这是必须声明的。臆测一:汝南公主系唐太宗女,墓志必须规整和气派,不宜用行书。臆测二:虞世南以楷书见长,且名震朝野,肯定用其所长。臆测三:虞世南为秘书监,起草墓志之类文稿是分内事。以上臆测,《汝南公主墓志》系草稿,随意写来,却为后世留下了虞书另一类风格,与温文尔雅、含而不露的楷书相比,此行书爽利,潇洒俊逸,是一篇不可多得的行书佳作。

柳公权·神策军碑

将楷书推上绝境的柳公权

有人说:柳公权是建筑师,此语一矢中的,柳楷结体间架均衡,法度森严,如建筑骨架不容一丝移位,不然则有坍塌的危险。

柳楷结构之精美到了无懈可击的地步,以至后人谈楷学楷,都以柳楷为名门正宗,这是柳公权的骄傲,不过悲哀也由此产生。艺术一旦走向程式化,实则陷入了绝境。

柳楷可以用电脑制作,这是一件可怕的事情。

李白书法“一字千金”

李白唯一传世的书法只有二十五个字——“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷。十八日上阳台书,太白。”按现在书画市场行情,其价值远远不止“一字千金”。其实,艺术是无价的。

李白《上阳台帖》,不及“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”字数多。但其“一泻千里”的磅礴气势丝毫不逊此诗。

评价李白的书法,可用八个字:

书如其诗,书如其人。

王珣·伯远帖、王羲之·快雪时晴帖、王献之·中秋帖

闲话《三希》之伯远帖

乾隆皇帝因为收藏有《伯远帖》、《快雪时晴帖》和《中秋帖》,而将其书屋称为“三希堂”。以至汇刻古今法帖亦取名《三希堂法帖》。不知乾隆爷是水平有限还是出于别的目的,大概是想把“二王”扯进去以抬高身价吧。先不说王羲之的《快雪时晴帖》和王献之《中秋帖》之真伪如何,从艺术角度来看此二帖确实无法与王珣的《伯远帖》同日而语,其艺术水准亦相去甚远。

《伯远帖》在当时“二王”书风的笼罩下,独守晋韵,没有哗众取宠的媚态,亦没有故作老者的深沉。潇洒写来,出乎谈玄论道间。

乾隆若地下有灵,建议将“三希堂”改为“一希堂”。因为有此“一希”则足矣。

皇帝杰作——“瘦金体”

宋徽宗赵佶政治上是一位无能的昏君,艺术上却是一位才华横溢的全才,诗词书画无一不精,尤其在书法方面独创“瘦金体”,令人耳目一新,线条纤细而爽利,结体姿媚而豪放。字如其人,纤细中含皇家霸气。

假如不是赵佶创造的“瘦金体”,也许很难流传至今,但此书体却非常适合工笔画题款和题跋,这是它的荣幸,也是它的悲哀。

八面生风的米芾

“用笔千古不变”这是一句流传书史的名言,许多书家津津乐道,视中锋用笔为正宗门派,于是乎,一种千古不变的用笔,给书界造成了多年的困惑和迷惘。 米芾不信邪,运起笔来,阴阳翻转,纵横驰骋,变化莫测,八面生风。米芾最大的成功是“用笔”,其结体、章法亦因用笔的诡秘莫测而变化万端。米芾以“癫”、“痴”传世,其书法却浪漫而智慧。他是一位真正的大家。

苏轼与“天下第三行书”

平心而论,苏轼不是一位一流的书法家,他的代表作是《黄州寒食诗帖》,后人褒之为“天下第三行书”。此评价是否中肯,暂且不谈。从苏东坡整个书法考察会发现一种奇怪的现象,诗文豪放潇洒的东坡先生,其书法却沉闷和压抑。他自称:“我书意造本无法,信手写来烦推求。”照此说,写书法应该说是一种完全放松的心态,何必写得那么压抑呢?读东坡的诗文,感觉痛快,读其书法却有一种憋得慌的感觉。

极端主义者——徐渭

艺术史上,徐渭与凡·高可以相提并论。一是他俩都是性格乖戾,不合时宜的“疯子”;二是艺术个性强烈,极具情绪化和冲击力。怎样确立徐渭的书法地位和评价其书法是一件很难的事。在徐渭的书法中没有理性而言,成功之作有如神助,非张、怀诸公可比,而粗俗之作则不堪入目。作品反差之大,令人难以解读。研究其书法,无轨迹可寻,无规律可循,其运笔基本上找不到一段完整的流畅的线条,完全是跳跃式、点击式的,结体是散射式的。徐渭的草书,成功之作极少,但那极少的成功之作,非常人可为,非常人可读。正如他自题书所言:“有高书不入俗眼,入俗眼者必非高书。”

清代隶书“三驾车”

我国书史上,隶书成熟于汉,汉隶与唐楷一样,在书法发展史上,似乎成了后世难以逾越的屏障,以至学隶、读隶必定从汉隶开始。隶书在汉代作为一种通用体,在当时,使用价值似乎高于艺术价值,只不过千年风雨的洗刷,不同风格的碑版简帛等不断出土和发现,其美学价值越来越受世人重视。清代碑学的兴起,给隶书带来了历史上的第二个兴旺期,这时期主要代表人物有郑簠、金农和伊秉绶。

隶书的复苏,郑簠是最先觉悟者的主要代表,其运笔飘逸,神采飞动,给沉滞千年的古隶注入了生机和活力。如果说郑簠是觉醒者,金农却是真正的革新派,一扫隶书的旧格局,从运笔、结体都给人一种全新的视觉效果,尤其是“漆隶”,结体变扁为长,运笔横重竖轻,线条棱角分明,生硬得“不近人情”。金农的创新意识,在今天来看,仍然是超前的。如果说金农的创新是在走极端,那么,伊秉绶的隶书,犹如面壁坐禅的老衲,心止乎水,麻木不仁,运笔“横平竖直”,结体宽博敦厚,从容写来,恢宏气势暗滋于不露声色中。

清代隶书的地位,从某种意义上说,不亚于汉隶,汉隶代表隶书的成熟,而清隶,却带来自觉意义上的创新。

郑簠隶书伊秉绶隶书

郑板桥·行草书

“以画入书”的失败者——郑板桥

在“扬州八怪”群体中,郑板桥的画是最好的,而书法却是最差的。他所创造的“六分半书”,说得难听点,是质量低劣的“拼装货”。古人提倡“以书入画”旨在提高画家的线条质量,而“以画入书”则是提高书法的笔墨情趣。而郑板桥以画兰竹的笔法写书法,结果当然是“邯郸学步”,最后连走路都不会了。

郑板桥的书法假借其逸事趣闻和传奇故事在民间流传很广,影响很大,这是书法界的灾难和悲哀。怪诞离谱的街头杂耍,市井俗书,有许多来自郑板桥的影响,这是书法界不容忽视的现象。

张裕钊·楷书

得形忘神的张裕钊

说实话,称张裕钊为书法家,已经很勉强了。但奇怪的是,张裕钊不仅是书法家,而且是作为大家名世,尤其在日本,影响之大,令人费解。康有为对其评价之高,更失之公允。大概张、康同是碑学的倡导者。康称张为“千年以来无以比”,应属广告之词,我们不必计较。笔者称张裕钊学魏碑“得形忘神”是有理由的。魏碑经过上千年岁月的洗刷,风化和剥落严重,本来下真迹一等的刻石,刀斧痕迹加自然风化的效果,有些已显得“面目全非”,笔墨情趣“荡然无存”。张裕钊学魏碑,其运笔追求刀刻和风化的效果,转折处外方内圆,行笔生硬。结体别扭,人工雕凿味很浓,全然没有北魏古朴厚实的神韵。

历代碑刻那种斑斓烂漫的古趣,是自然的造化,岁月的造化,用笔墨是难以企及的。

责编:吴名慧

来源:新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体