论豫南皖西杠天神仪式用乐的三种观念

作者丨李敬民

音乐成品的“神圣性”/“世俗性”不仅受到“近信仰”/“远信仰”的控制,同时也受到“时间性”/“空间性”以及“行为性”/“象征性”的控制,因而构成一般含意和特殊含意的融合。豫南皖西杠天神仪式[ 杠天神仪式是豫南皖西民间专司祭神的信仰活动,它是由杠天神仪式和杠天神戏两部分组成。其仪式过程包括请神、酬神、祈神和送神四个环节,其中,请神、祈神和送神作为仪式的主体;而杠天神戏则是酬神仪式的主要内容;祭祀对象主要是人祖神、祖先神、家族神和与民间生活密切相关的自然神,如河神等。流传范围在河南省的新蔡县、正阳县、固始县、淮滨县,以及商城县、潢川县、平舆县和息县的部分乡镇和安徽省的临泉县、界首县、阜南县、霍邱县、金寨县的部分乡镇。在行政区划上这一区域被称作豫南皖西地区,亦属淮河流域上游和中游的结合部;地理环境是以平原低洼地势为主。其面积约为24683平方公里,总人口约1332.7万。仪式的操作者被当地人称作神师和乐师。]的用乐反映了仪式主持者(神师和乐师)对上述三种观念的理解,并将这种理解付诸于仪式的运作过程中,以努力实现仪式的灵验性。

一、用乐原则的第一种观念——“近信仰”/“远信仰” 的一般含意和特殊含义的转换

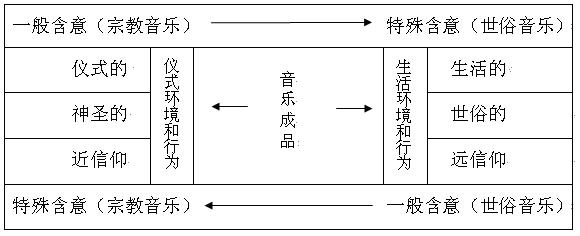

音乐成品的“近信仰”/“远信仰”[ “近信仰”/“远信仰”是一对宗教行为学的基本概念,是仪式研究“圭臬性的分类原则”(彭兆荣,《人 类学仪式的理论与实践》[M],北京,民族出版社,2007年6月第1版,第2页),此概念最早产生于法国人类学家爱弥尔·涂尔干《宗教生活的基本形式》一书,该书“从图腾制度出发讨论了宗教生活之构成的基本原理及命题”(见本书编选说明),并从单一的宗教范畴扩大到“世俗社会”领域,因而产生了“神圣(宗教生活)/世俗(社会生活)”的一对概念。本文使用“近信仰”/“远信仰”旨在探讨神师和乐师的音乐行为是如何倾注于俗神信仰支配下的全部活动过程,并使这一行为过程产生信仰灵验(人类学界将其这一活动过程称作“仪式”或仪轨)。]并没有一个明确的界限。因为,音乐作为一种声音符号体系,本身存在着一定的不确定性因素。这种不确定性因素,一方面扩大了神师和乐师在选择和使用音乐方面,只是考虑到音乐对仪式的有效性作用。也就是说,一首音乐成品的“近信仰”/“远信仰”倾向,往往和使用它的“语境”(“仪式的”/“生活的”)有关。比如,在杠天神仪式的运行过程中,总是能够或多或少地听到当地的民间小调和戏曲唱段,然而,没有人把它当作“世俗的”/“远信仰”的音乐。这是因为,神师在使用这些音乐时,仪式的意义已经将其锁定在仪式的概念当中。如同玛丽·道格拉斯(Mary Douglas,1921-2007)在《洁净与危险》中所说:食物的洁净与肮脏不在于它本身的“洁”与“脏”,而在于它是否符合宗教文化的分类原则。[ Douglas ,Mary 1966 ,:45 – 57,Purity and Danger : An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London ,Bosten & Henley :ARK PAPERBACKS。]同样的道理,在杠天神仪式当中,当神师和乐师将一首民间流传的音乐成品纳入到仪式当中并使其在仪式中产生预设的效应时,“神圣的”/“近信仰”的意义也就随之而形成,其仪式的特殊含意也就被构建;反之,一首仪式(或宗教)音乐成品脱离其一般含意(即仪式的或者是宗教的含意)被民间广泛运用,而使用这一音乐成品的人及场合又与仪式(或宗教)无关时,其音乐的属性就进入到了“世俗的”/“远信仰”的体系当中。如道观中的道曲流传到民间所形成的道情,就已经失去了它本来的宗教(或仪式)含意(一般含意),而演化为另外一种具有特殊含意(民间含意)的表演形式。由此我们可以得出这样的一个结论,一个音乐成品的“近信仰”/“远信仰”往往通过“仪式的”/“生活的”而产生“神圣的”/“世俗的”观念,由此可见,音乐成品本身并不存在“近信仰”/“远信仰”和“神圣的”/“世俗的”的属性,音乐成品的“近信仰”/“神圣的”和“远信仰”/“世俗的”的属性是与它所处的场阈有关。如果一个音乐成品所处的场阈是“仪式的”,那么它的属性就是“神圣的”,它的功能就构成了“近信仰”的;如果一个音乐成品是在社会生活的范围内流传,那么它的属性就是“世俗的”,其功能也就是“远信仰”的(见表1)。

表1:音乐成品的一般含意和特殊含意倾向演示图

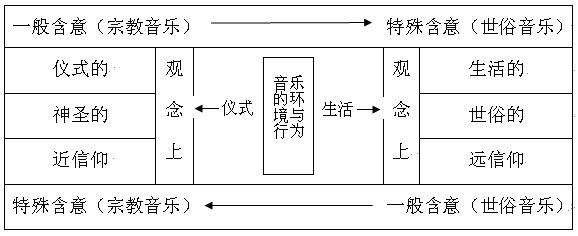

另一方面,仪式作为一种神秘性的事实,其中也存在着一定的不确定性,尤其是在民间仪式当中,这种不确定性显得更加突出。例如,豫南皖西民间有一种被称之为幽神祭的仪式,[ 幽神祭祀是豫南皖西民间举行一种秘密超渡亡魂成神的渡魂仪式。此仪式是笔者2009年1月21-23日晚21点—4点(农历腊月二十七至二十九)在河南省正阳县寒冻镇乱冢村刘XX(被调查者要求匿名,农民,57岁)家中进行的仪式,被渡者是其未出五父的太祖爷——笔者注。]这种仪式只在晚上昏暗的油灯下进行。笔者在考察这一仪式时,神师和事主将笔者限定在祭堂的侧间,禁止使用任何录音、录像、照相设备,禁止发出任何声音,更不得问及与仪式相关的任何问题。三夜的仪式结束后,笔者请教当地群众,“幽神”是什么神时,年轻人和中年人几乎都不知所然,只有一位近八十岁的老人简单地告诉我,“幽神”是介于魂与神之间的一种鬼神,一般是指由魂向神过渡的灵神。为了证实这种说法,笔者特意寻访了杠天神班班主徐中清,他告诉我:这是一种渡魂仪式,被渡者一般都是未出五代的亡故至亲,为了使亡魂能够顺利成神,享受后代的供奉,这一祭祀的过程是禁止外露的,所以,是也一种秘密仪式。[ 2009年1月21-23日(农历腊月二十七至二十九)笔者采访笔记整理。——笔者注。]在笔者隔门观察神师和事主在仪式中的行为时看到,祭堂中的条几上并排供奉着两个神主牌位,一个上书“祖”,另一个上书“神”,两个牌位用一条宽约3寸的黄绫连接;牌位前的供桌上摆放着各种供品,供桌前,事主与其长子各跪于神师的两侧,手拿黄色裱符;神师身着太师服(实际是戏曲表演用的服装),手持简板,时而上下舞动,时而吟诵咒语和诵文(由于事先的约定,咒语和诵文的内容不详),时而轻击歌唱,所唱曲调有[下神调],[游调]、[扬调]、[吔嘿调](皆为杠天神仪式十三调中的曲调),其中还夹杂有[越调](河南地方戏的一种)的唱段。从这一事实看,仪式的神秘性往往可以使音乐的符号体系更加神秘化,因而使人在观念上形成更有效的信仰指向。也就是说,当“世俗的”/“远信仰”的音乐成品被神秘化(仪式的环境和仪式的行为)以后,其“神圣的”/“近信仰”的意义(观念上的)也就随之得到了确立;反之,当“神圣的”/“近信仰”的音乐成品被生活化(生活化的环境、生活化的行为)以后,即便原本是“神圣的”/“近信仰”的音乐,也会衍化成为“世俗的”/“远信仰”(观念上的)的音乐(见表2)。

表2: 一般含意与特殊含意在仪式环境和行为中的倾向演示图

从上述“近信仰”/“远信仰”的一般含意和特殊含意的形成标准看,音乐成品在一定条件下能够产生音乐属性(仪式[宗教]音乐系统抑或民间音乐系统)的转化,其核心是通过环境和行为(“仪式的”)形成一种场阈(“神圣的”),因而确立起一种“近信仰”的观念的链型运动,使原本“生活的”/“世俗的”/“远信仰”的音乐成品衍化成为仪式中使用的音乐,于是,这种音乐也就具有了神性化的特质而发挥作用。同样,当宗教音乐受到环境和行为的影响而失去了它原本的含意(一般含意),比如被世俗生活所利用,同时又与宗教/信仰毫无关联时,其新的一种含意(特殊含意)也就被确立。

其次,从特殊含意的层面讲,音乐成品的“近信仰”/“远信仰”对音乐的表达和运作方式产生着重要的影响,这种影响主要表现在“心理的”/“生理的”方面。

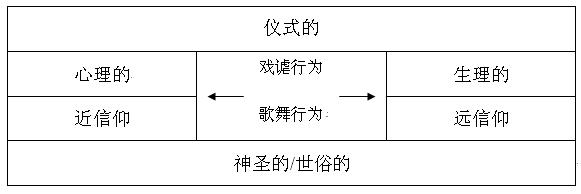

例如,在豫南皖西人祖庙会的祭祀上,有一种自虐的抑或相互戏谑的行为。在仪式中,一男子将另一男子摔倒在地,一老年妇女围绕着戏谑者和被戏谑者边歌边舞;当被摔倒在地的男子站起身时,又一老年妇女边歌边舞到了男子身边,并狠狠地给他一个嘴巴(见图1),而该男子也心甘情愿地接受了下来。这使我们感到疑惑的是,作为一个有尊

严的人,为什么会在大庭广众面前甘愿接受如此的戏谑?而戏谑者是以什么样的心态充当这种角色?此外,两位老年妇女喃喃而唱的曲调,包括她们的舞蹈,都蕴含着一个什么样的意味?戏谑者和被戏谑者是一种什么样的关系?关于这个问题,英国人类学家拉德克利夫·布朗(A.R.Radcliff-Brown,181-1955)在《原始社会的结构和功能》中有过解释,他认为,这是一种因社会分隔而产生的暗含着冲突和敌对的一种势力。然而,社会分割需要社会联合来获得一个稳定的秩序,为了获得这个秩序,因而形成了两种途径,一是人与人之间形成极端的尊重;另一个途径则是戏谑关系。布朗说:“(戏谑关系)是一种互不尊敬和放纵的关系。嘲弄中的戏谑性敌对消除了严肃的敌对,经常重复的戏谑常常表现或暗示社会分割是构成戏谑关系的基本要素,同时,对于侮辱无动于衷的友情又维持了社会联合。”[ 孙亦平主编,西方宗教学名著提要[C],[英]拉德克利夫·布朗,原始社会的结构和功能[M],南昌,江西人民出版社,2002年5月第1版,第455页。]然而在我看来,上述这种场阈的戏谑,是一种“心理的”/“生理的”与“近信仰”/“远信仰”之间的求索关系。也就是说,这种行为从其“心理的”因素看是“近信仰”的,因为,它具备了仪式构成的两个基本因素,即仪式环境(人祖庙面前的小南天门或称午门,据说这里也是神话传说中伏羲实施刑法的地方)和仪式行为,因而它具有“仪式的”属性;如果我们从另外一个角度来看待这一行为事实,即:假如这种行为发生在“世俗的”/“远信仰”的现实生活当中,被戏谑者和戏谑者是否还能够接受这样的行为?事实上,我们看到的戏谑过程,并不是人与神之间的交通,而是人与人之间借助仪式的场阈在寻找一种平衡点,至少从人格的意义上讲,这种戏谑无论如何也不能构成“神圣的”一面(即便是仪式者认为这是“神圣的”)。然而,从“生理的”因素看,戏谑者和被戏谑者的实在性,使戏谑构成了一种带有暗喻的社会分隔和利益分歧,也暗含着冲突和敌对的可能性。[ 孙亦平主编,西方宗教学名著提要[C],[英]拉德克利夫·布朗,原始社会的结构和功能[M],南昌,江西人民出版社,2002年5月第1版,第455页。]因此,它是一种具有社会功利目的的“远信仰”的表现;但它又受到“仪式的”的制约(见表3)。

表3 人祖庙会戏谑仪式中的行为关系图

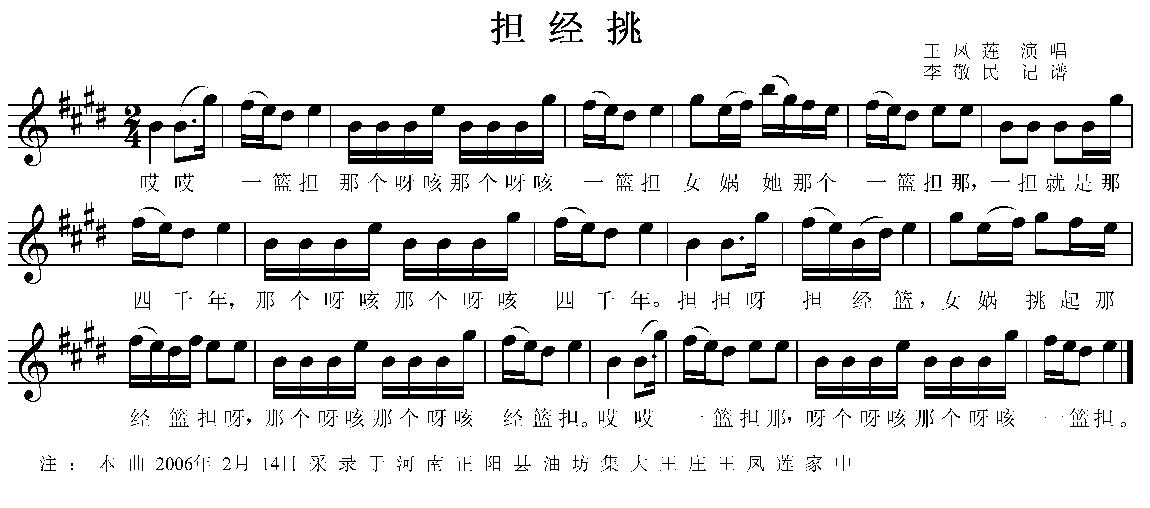

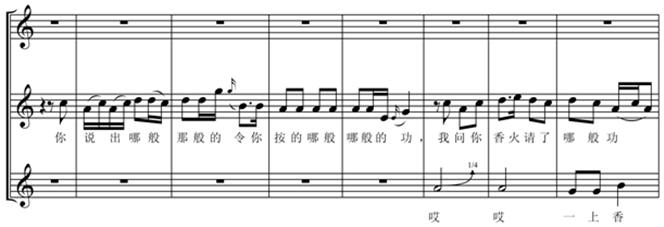

在这个仪式当中,两位老年女性的歌舞行为,不仅包含了仪式所具有的信仰特征,同时也强化了仪式的过程,她们所唱曲调正是祭祀歌舞“担经挑”[ “担经挑”又名“担花篮”,是祭奠伏羲、女娲的祭祖舞蹈。“担经挑”一般由四位老斋公(老太太)表演,其中三人挑经担(竹制花蓝)舞蹈,一人打经板(竹制)领唱,舞者身着镶彩边的大偏襟上衣、大腰裤,脚穿黑锈花鞋,头戴长约五尺的黑纱,下缀二寸长穗。舞步有“剪子股”、“铁索链”、“蛇脱皮”等。舞者多是五十至八十岁的老斋公(当地对年长妇女的尊称)。每逢太昊陵会期(每年的农历2月2 之3月3),会首(女巫男觋担任)带领信众在伏羲陵双手合十,双膝跪地,焚香唱经,焚表许愿之后在统天殿,女娲观,伏羲陵前表演“担经挑”。](见谱例1)。

例1[担经挑]

由此我们知道,在仪式的运行过程中,音乐具有一定的行为调控作用,神师正是利用这种调控,实现仪式音乐“近信仰”/“远信仰”的一般含意和特殊含意的转换。

二、用乐原则的第二种观念——“时间性”/“空间性”的一般含意和特殊含义的互补

在豫南皖西民间的信仰观念中,“时间性”/“空间性”已经被他们确立,这就是神师所说的“在天为神,在地为鬼;不死为神,死者为鬼;享祭为神,受奠为鬼。”其中,“在天和在地”形成了空间上的概念;“不死与死”构成了时间上的象征;而“享祭与受奠”的行为方式将时间和空间统一在了仪式的特定范围当中。虽然其中存在着一定的悖论,然而,正是这种悖论才使他们在仪式过程中充分扩张了信仰者的自由想象,建构起他们祖先神和天神信仰的崇拜体系。同时也使他们在社会实践中找到了仪式所需的音乐资源。

仪式的“时间性”/“空间性”是仪式秩序的基本核心之一。无庸置疑,仪式的展开要受到一定时间的限制,然而,仪式想要说明的并不是当下的问题,而是一种从过去/现在/未来三个层次展开的叙事过程,它勾勒出的是一个三维的时间秩序,提出的是三重时空关系的相互连接,即“过去的”/“现在的”/“未来的”——“神圣的”/“世俗的”/“未知的”。在这两个三重时空关系上,人们总是在探讨它们是在一种什么样的力量支配下联系在一起的。彭兆荣在“仪式与生态关系”的探讨中认为:仪式的生态性决定了仪式的物理性。他说:“仪式之于生态的关系首先表现在人类对时间和空间的自然关照和认识的话,那么,人类对于时空制度的纪录也留下了特殊的‘记号’”。[ 彭兆荣,人类学仪式的理论与实践[M],北京,民族出版社,2007年6月版,第312页。]也就是说,人类对于“过去的”/“现在的”/“未来的”和“神圣的”/“世俗的”/“未知的”联系是依靠某种制度来实现。然而,在豫南皖西杠天神仪式的祭祀活动中,每一个仪式行为都具有这种印记的特性。从豫南皖西的祭灶仪式中不仅能感受到对“过去的”/“现在的”/“未来的”(时间)概念的理解,同时也能感受到他们通过仪式行为来把握“神圣的”/“世俗的”/“未知的”(空间)的深刻含义。在仪式中,我们看到的是一个有序的过程(“盘灶、引灶、凉灶、热灶和用灶”),这个过程不仅反映了灶台在空间上的迁徙(从老宅至新居),它也暗喻了一个序列性的时间延续(老宅的过去和新居的现在和未来)。这会让我们加深理解杠天神班的乐师,为什么在祭灶时演奏最多的锣鼓牌子是[长流水]和[十八番]。在这里,[长流水]不仅隐喻了时间的延(“引”的通假)和时间的续,同时也暗含着整个家族生活和个体生命的存在。事实上,存在一词是一个典型的时空概念,其中,“存”是指处在时间当中的一些事物;而“在”则是指处在空间之中的一种表象。但在豫南皖西民间的传统观念中,真正具有意义的则是由“存”和“在”建构起来的“才”。所谓“才”,彭兆荣解释说:“标木为才,才是存在的标志,天地人称为三才。”[ 彭兆荣,人类学仪式的理论与实践[M],北京,民族出版社,2007年6月版,第314页。]正是“三才”建构起了人类信仰的神灵系统,才为人类提供了创建仪礼制度的基本标准。例如,在一个被人们看起来很简约的杠天神仪式乐队,虽然只有四件打击乐器——小鼓、小镲、小锣和大锣(见图2),然而,正是这四件乐器为杠天神仪式增加了铿锵的气势,轻透的“苍音”,[ “苍音”,乐师专称“轻、透、沉、稳”的一种声音状态。徐来顺语。——笔者注。]唤起了人们对“天地人”神的敬仰,搭建了神师与神灵沟通的桥梁。

(图2:杠天神乐师在演奏《长流水》)

不仅如此,在神师和乐师那里,锣、鼓、镲还有另外一种空间性的象征,在笔者采访杠天神班班主徐中清时他说:仪式的灵验是由锣、鼓、镲与天、地、人相呼应而产生的。[ 2007年3月25日,笔者采访新蔡县佛阁寺乡梅楼吴岗杠天神社班班主徐中清时,他说:“我们用的锣鼓镲和天地人是对应的,所以,我们请神、祷神、祈神、送神才灵验。”他还说:“锣对天,鼓对地,镲对人。”——笔者注。]于是,一个“三才”对应“三器”的音响世界由他们手中的“响器”[ “响器”豫南皖西民间对锣鼓管乐的俗称。——笔者注。]重新构建起来。这个世界不仅充满着无穷的声音变化,而且也充满了神性化的仪式彰显。自然界的“三才”与声音世界的“三器”的关联,为他们解释神性化的用乐观念提供了强有力的立论依据。

众所周知,在中国的民间祭祀仪式中,锣鼓乐有着举足轻重的作用。从仪式的角度看,音乐的价值不仅在于它的混响性,也不在于它对人的精神所产生某种激发,而是人们将其视为与神沟通的有效语言,昭示着一种无形能量把时间和空间压缩到最小的范围内,创建起更易于为人所感知的场阈,实施他们与神沟通的仪式。正如杠天神仪式中的[长流水]和[十八番],它们不仅仅是一种声音上的创造,更重要的是它们具有人类对时间概念的分类。[ 爱弥尔·涂尔干、马塞尔·莫斯著,汲喆译,原始分类[M],上海,上海人们出版社,2000年9月第1版,第76页。原文:“中国体系中物和事件一样,时间本事也构成了分类的一部分。四季对四方。每一个区域又分为六,这样,二十四分区就自然而然地对隐喻另一方面人一年的二十四个节气。”]其中,[长流水]的“无穷”(它是在不断的变化中进行,其中没有重复)衍化具有线性时间(linear time)的物理性延续(即所谓的一维性),其最大特点是它的流逝性,即一去不返性;而[十八番]则以其不断回转,构成了时间上的循环性,这一特性具有自然季候的轮回特点。在这里,神师和乐师在充分理解自然规律的同时,将其演化成为一种声音符号的暗喻,纳入到祭祀仪式当中,因而实现了一种可感知的时间流程。在这个时间流程当中,空间完全被神性化的结构形态所垄断,随之而来的不只是灶神从灶台当中走出,而且还要使其通过“鸡马”来完成与天帝(玉皇大帝)的沟通,架构起了一条家与天的空间指喻,实现人与天的合一。

三、用乐原则的第三种观念——“行为性”/“象征性”的一般含意和特殊含意的衍化

“行为性”/“象征性”是祭祀仪式的第三种重要构件。当神师和乐师在祭祀中的一切行为都被看作是仪式的重要组成部分,那么这种行为就必须具备仪式的象征意义。然而,大量的田野调查显示,在一些公共祭祀仪式中(即所谓的公祭),我们不仅看到了神师和乐师的行为具有这种象征,同时,也能看到一般信民的行为同样具有某种仪式的特征,这种特征也许是与中国民间多神信仰有着某种深层次的联系。

(图3 伏羲诞祭跪拜的妇女)

例如,在豫南皖西民间举行的人祖伏羲诞祭仪式。很值得思考的一个问题是在这个仪式中,有相当一部分人的行为被另一部分人看作是一种不正常,然而,经过考查发现,这种行为不但具备一般含意的信仰倾向,而且还包含着仪式行为的特殊含意。尤其是那些中老年妇女,她们不仅在伏羲庙前三拜九叩(见图3),而且还要面朝东、西、南、北、东南、西南、东北、西北八方作揖,并发出的音调。当问及她们其中的道理时,她们总是说:这是给伏羲爷发的“号”[ “号”,即信号。豫南皖西民间将与神交通时所发的呼叫统称为“号”。——笔者注]。这种以行为引发的想象,在她们看来都具有一定的象征意义。她们认为,人的一切行为都置于人祖伏羲的掌控之中,只要将人的“号”采用上述的音调就能发送到人祖那里,他就会对发“号”者的行为做出判断,并对善者赐福增寿,施恩保佑;而对恶者则会降灾收魂,予以罚戒。正是在这种观念的指导下,她们或是歌唱、或是歌舞、或是演戏、或是演奏。可以看出,在人祖祭祀期间,人们对歌、舞、乐、戏有一种特殊的偏爱,他们不仅将歌、舞、乐、戏当作与神沟通的有效方式,同时,还将它们看作是明事讲理的有效手段,由此化解人与人之间的冲突,缓解人与人之间的矛盾。如,在人祖庙会上,一歌者的言行有悖于约定俗成的祭祀仪轨,或与另一歌者产生矛盾,后者就会向前者发出“呃,呃”的警告声,如若前者对后者的警告不予理睬,前者既可会对后者进行讥讽。于是,一场由两人间的“斗曲”也就展开了(见图4)。在“斗曲”的过程中,时常也有第三者或者更多的人加入其中,这些人或是调节或是斥责,然而,不论是“斗曲”者还是“斗曲”的调解者,他们都以讲唱的形式介入其中。

(图4 人祖庙前“斗曲”的老太太)

“斗曲”亦称 “斗嘴”或叫“拌嘴”,是豫南皖西民间祭祀仪式中常见的说理形式。在“斗曲”中,一切音调都是它的使用材料,这些音调既可以是民间流传的小调,也可以是曲艺或戏曲中的唱段,还可以是现当代流行的歌曲,但更多的音调则是“斗曲”者根据语言音调以及唱词的节律即兴发挥的曲调(见谱例4)。

(谱例4 人祖庙会的“斗曲”<根据2007年3月29日河南省淮阳人祖庙会伏羲诞辰祭日的录音录像由郭德华记录、李敬民校谱>。)

这种即兴发挥的“斗曲”,从曲调和唱词看,更具“讲唱”的特性。这里使用“讲唱”一词有两个含义,一是在当地人看来“斗曲”不具有歌的性质。他们认为,在祭祀仪式上,歌唱是一种直接与神沟通的神圣行为,它可以是对神灵的颂扬,也可以是向神灵诉说对亲人(主要是指已逝者)的念怀,还可以是祈求神灵保佑家人的健康,甚至是向神灵诉说心中的委屈和辛酸等等。可以看出,歌唱的行为是一种象征,只有与神沟通时的歌唱,才被人们看作具有歌唱的性质。

在一定场合中,人的“行为性”总是与一定的“象征性”相关联,这种关联无论是直接的还是间接的,都表现在一定的外化形式当中,正如“斗曲”一样,虽然她们不具有神师和乐师所具有的特殊含意上的通神能力,但是,他们的行为指向是与人祖沟通,因而也就衍化出可以被人们理解的象征意义,这个意义就是,她们自身真实的或者假想的行为特征,正好与祭祀仪式的性质相符,因而,她们的行为也就成为一种象征的衍化形式而被人们所接受。

(5 人祖庙前“斗笙”的男子图

再如,在人祖祭祀仪式上,男子之间的较量总在那些乐人之间展开,而且这些乐人都是吹笙者,当地人将这种行为称作“斗笙”(图5)。有趣的是,“斗笙”是一种只在两个或者更多的吹笙男子之间展开,而那些吹奏笙的女性从不参与其中。所谓“斗笙”是指,吹笙者依其精湛的技艺和多样的曲目进行比赛,“斗笙”者既可以做一些肢体动作作为奏乐的补充,也可以有一些挑逗性行为干扰对方的演奏,最终技艺不精或是曲目少者以离开“斗场”[ “斗场”,演奏者在演奏场地临时形成的“斗笙”场地。——笔者注]为失败。一般来说,“斗笙”的展开带有很强的随意性,“斗笙”不仅仅是为了招揽生意,而是为了谋取为人祖演奏的权利。对于一般乐人来说,很少有机会为人祖神演奏,为人祖演奏的人大多是神班的乐师或是那些优秀民间乐人。

“斗曲”和“斗笙”的行为表象只是仪式的一般含意,而它的特殊含意则在于它的象征性意义,即“斗曲”和“斗笙”在人祖仪式中意取“都娶”和“都生”的谐音,这种以谐音取代意义、以行为替代象征的思维方式,正是远古意识在当代人身上的反映。从公祭仪式的过程看,人祖信仰的核心是生殖崇拜,它不但有“摸子窑”“烧鸡蛋”等仪式行为,同时,人们也把一切能与生殖崇拜相联系的事物关联起来,并将这些事物和行为纳入到这一信仰体系当中,“斗曲”和“斗笙”正是一种将音乐延伸到生殖崇拜的寓意当中,因而使音乐行为具有了双重意义,即象征性意义和延伸性意义,成为更具代表性的信仰象征。

四、结语

综上所述,杠天神仪式用乐的三种观念来源于神师和乐师长期的仪式实践,其核心是努力实现仪式行为的有效性。首先,仪式的“近信仰”/“远信仰”往往受到用乐场域的控制,这种控制可以通过仪式运作过程的一般含意和特殊含意加以转换。一方面,神师和乐师利用这种转换扩大仪式用乐的范围,为音乐成品进入“近信仰”的“语境”奠定了基础;另一方面,正是这种转换形成了“仪式的/近信仰/神圣的/”用乐观念,并在这一观念的支配下不断强化音乐的灵验性和仪式的有效性。其次,仪式“时间性-空间性”与仪式的秩序性密切相关。仪式过程可以透过秩序性将“过去的/现在的/未来的”连接起来,形成一个显现“神圣”的空间场域,实现一般含意和特殊含意之间的互补,最终实现仪式的有效性。再次,仪式的“行为性-意象性”往往受到人的观念支配,一旦行为者的价值趋向被确立到“神圣”范畴,其“行为的/生理的/心理的”都将通过一般含意和特殊含意的衍化而确立起信仰价值的最高典范,建立起以神灵信仰为主导的价值体系,并影响他们社会生活的方方面面。

(本文发表在2009年《音乐研究》第3期。)

责编:吴名慧

来源:新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体