著名的教育家、曾国藩的曾孙女曾宝荪在回忆录中记述她的父亲在1927年农民运动时的狼狈与落魄:

我们的学校被查封后(指曾宝荪创办的艺芳女校),我与约农(其堂弟曾约农,亦是著名教育家)一同来到汉口。……住在圣公会三、四日后,忽然有一个乡下人来圣公会打听有没有长沙来的难民,是一男一女;门房料到是我们,便叫我们去看。一看之下果然是蒋五十,不觉大喜过望 ,便问:“老太爷现在哪里?”他说:“远得很,现在汉防营,离汉口要坐好久的马车。”于是我们叫了一辆马车,由蒋五十带路,大约车三刻钟,才到汉防营——乃是一个军队驻扎之处,中间有少数平民住宅。我们到了一间小木屋,见门窗关闭。敲了一下门,看见父亲开窗窥视清楚,才放我们三人进去,一见面,老人家很感慨地说:“我从庚子以后,便绝迹仕途,只想略为振兴些农、矿实业来富国裕民,而不问政事。前日看到报载:叶德辉、俞诰庆,都先后被杀死!可见治学、做慈善事业都不能逃命,真是幸亏你们劝我出来。在这个‘兵窝子’住的地方,他们不会来查,你们只问曹先生就可以找到我了。”我们便问何以改姓曹?老人家说:“有时提笔难免写出姓曾,只有‘曾’字改曹字最不显形。

这位在湖南农民运动狂飙中如惊弓之鸟、跑到汉口避难的老头子便是曾国藩的长孙、湖南著名乡绅的曾广钧。

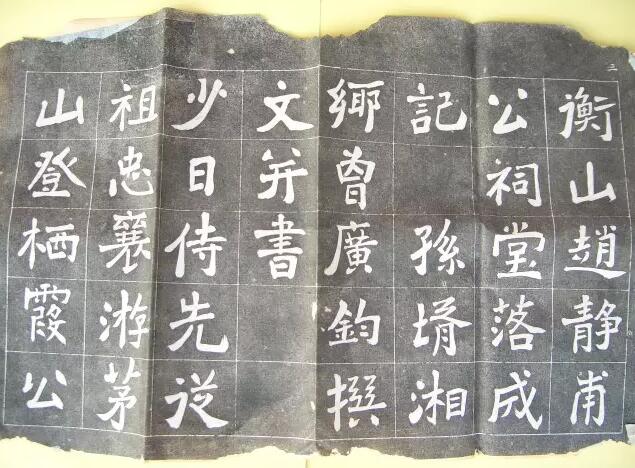

曾广钧,字重伯,是曾国藩次子曾纪鸿的长子。他生于同治五年(1866),那时候他的祖父曾国藩、叔祖父曾国荃已经打下了太平天国占据多年的金陵城,一人封侯,一人封伯,曾国藩时任两江总督,为坐镇东南的朝廷柱石重臣,曾国藩生前非常疼爱这个长孙。曾广钧十五岁时,其父曾纪鸿英年早逝。

其人早慧,十来岁就能诗善文,常与长者唱和,王闿运称他为“圣童”,“凡是他要学的,则无所不能”。除了传统的经史学问外,他和其父曾纪鸿一样,在数学上很有造诣,曾宝荪说他“做了很多的级数及各种开方捷法”。光绪十五年(1889)二月曾广钧入京会试,中进士,入翰林,时年23岁,是翰林院中最年轻者。他是曾国藩家族第二位翰林,前一位是曾国藩。在重视科举的时代,祖孙翰林可比因战功封侯还要荣耀。其诗有李商隐之风,人称“翰苑才子”,士林普遍认为曾国藩的功业,将会由这位长孙光大。

他也有过效仿祖父“书生典兵”的人生梦想。光绪二十年(1894)中日甲午战争爆发后,曾广钧奉旨“记名”出使大臣,钦派湘鄂49营总翼长,统领5000人去辽东与日军作战,后和议成,这支军队也就没有上战场。

可是时代大变,他没有其祖父的好运气,几乎将其大才耗费在诗酒之中。

曾广钧和几位弟弟是维新派,支持或参与变法,他和梁启超、谭嗣同交往甚密。戊戌政变前的一个月,曾广钧被任命为广西武鸣府知府,她的母亲、著名的女诗人郭筠感觉京师时局诡异,催促他立刻离京。果然,八月(公历9月)变法失败,谭嗣同等六君子喋血菜市口。他的从弟、曾国荃的孙子曾广河悲愤异常,服毒自杀。——如果他留在京都,即使因为他祖父的大功不坐牢,但肯定会受处罚。

大概是变法的失败和从弟的自杀,让他对其祖父呕心沥血支撑下来的大清朝开始失望。曾宝荪在同书中说:“我父亲见了岑春煊制军,长揖不拜,当时做翰林的,称为天子门生,红片子长一尺二寸,见了制军抚台,都可长揖不拜。大约那时赴任的思想,便已打消了,因为属员见上司是要拜的。从这事以后,我父亲就不再加入政治舞台,倒是很喜欢研究书法、诗词、算学及广学所翻译的外国科学,诸如声、光、电等学问。”

岑春煊举人出身,因为在“庚子事变”后慈禧、光绪逃亡西安途中护驾有功,成为慈禧的第一红人,出任两广总督。曾广钧见他这位正炙手可热的上司不拜,一则是翰林的傲骨使然;二则可能也有门第优越感。但我觉得最根本的原因如他女儿所说那样,不想在仕途上混了,不需要巴结上司。——他的知府一职,没有去就任。

后来曾广钧升官的机会还很多,两宫仓皇西巡,第一个接驾的地方官是怀来知县吴永,吴永是曾纪泽的女婿、曾广钧的堂妹夫。1902年他还曾受命赶回北京,迎接慈禧从西安回銮。

庚子年慈禧逃出紫禁城前,命太监将珍妃推到井里淹死。曾广钧为此做《庚子落叶词》十二首哀悼之,其一为:

甄宫一夕沧秦玺,疏勒千年出汉泉。

凤尾檀槽陪玉椀,龙文璎珞殉金钿。

文鸾去日红为泪,轻燕仙时紫作烟。

十月帝城飞木叶,更于何处听哀蝉。

曾广钧和光绪帝、梁启超、谭嗣同是同龄人。他们作为年轻帝王、官宦子弟和大清国的“公知”,确实不愿意看到清国灭亡,希望变法维新来为大清朝续命。可是从戊戌政变到庚子事变,我想曾广钧已看清楚大清朝覆亡不远的命运,这组诗名为哀珍妃的命运,未尝不是哀光绪,哀自己,哀他的祖父曾经挽乾坤于即倒的大清朝——他的外公郭霈林任淮海道时,在太平军攻陷城池后殉节。

大清逊位后六年,又有张勋复辟的闹剧,曾广钧依然冷眼睛观之,做《纥干山歌》以讽刺,其中云:“自矜白日可回中,自信黄河可西出。日不能中水不西,青琴绛树斗腰肢。”他坚信清朝乃至帝制已如黄河不可能倒流了。

可是民国来了,又能怎样呢?他住在长沙,开矿,办事业,办慈善,支持女儿办学。可局势几乎没有平静的时候,湖南成为南北军阀交战的要冲,公众对政治现状失望透顶,革命成为许多年轻人很自然的选项。于是有了国共合作,有了北伐和农民运动。湖南是农民运动规模最大、手段最激烈、影响最广的省份,长沙一度由农民协会说了算,曾宝荪从英国留学回来兴办的艺芳女校校园也被农民协会接管,学生被驱逐。在“无绅不劣”的口号下,湖南乡绅们纷纷跑到汉口、上海等地,算得上当时“湖南第一乡绅”的曾广钧如果不逃走,被农民协会抓住了,即便不掉脑袋,恐怕戴高帽子游街的侮辱是难免的。

后来发生了“马日事变”,曾广钧也回到了湖南。再过了两年即1929年10月,这位侯门贵公子、末世翰林在湖南湘阴患脑溢血去世。可以说,他的一生,是被时代耽误了,真是“生于末世运偏消”。

责编:朱晓华

来源:“文史砍柴”微信号

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体