我的民间独白

文/蔡皋

我来自于民间。我和大多数民间艺人一样,没有高等学历,有的只是对艺术质朴的爱、执着与敬虔。我的艺术教育基本都是通过自学的方式完成的。文革期间,由于家庭背景的缘故,没有机会入大学接受高等教育。但对艺术和文学天然的热爱,使我像石头缝隙里的种子一样,吸收我所能接触到的一切养分。我吸收的文化养分很驳杂:传统的,现代的,东方的,西方的,文人的,民间的,只要是我觉得好的东西,我几乎都会接纳。下放乡村当教师的岁月,是我亲近自然与民间文化的美丽岁月。“砍柴担水,无非妙道。” 中国传统乡村淳朴的风俗、平凡生活中的美,点点滴滴,浸润到我心灵的深处。在平常生活中体会到积极生命态度的奥妙,成为我以后艺术创作的源泉。

当图画书读物编辑的日子,是我再度大量吸收各种文化信息的日子。也是我真正开始将民间文化艺术元素融合到我的编辑和创作中的日子。我挑选民间故事,将这些故事编成绘本,呈献给小读者。我希望以活泼的方式,将文化中优良的部分传递给我们的下一代。绘本创作的过程里有点像拍电影,不同的是画家集导演、演员、制作于一身,以纸笔代替胶片的演绎故事。文学和艺术两方面的修养对图书的最后效果都大有影响。

▲选自《中国民族节日故事画库 晒龙袍的六月六》

《晒龙袍的六月六》是我第一本有明确个人风格的图书。 《晒龙袍的六月六》是民族故事, 讲的是英雄的悲剧。核心主题是正义与邪恶之间的较量、成功与失败的定义、个体与强权的对抗。失败的英雄历史不太提及,在民间的记忆里却被珍藏。这个故事有个神话式的开头:英雄出生时,身上有三条金龙,象征意义很明显——英才天赋,身为平民却和帝王平等。龙是皇权的象征,平民怎么可以有?于是引发矛盾:皇帝派兵想杀掉这个他臆想中的敌人,却只杀掉了英雄的父母。英雄想报仇,但苦练3年却因为误听姐姐的报信,错失除去暴君的良机。故事采取的是一种天真浪漫的叙事风格,神话的色彩浓郁,象征手法随处可见:天弓,天箭,是真理和公义的象征。竹子变兵马,是揭杆而起的夸张描叙。英雄失败的直接原因是没有把握好最佳时机除去暴君,但最根本的原因却是他的仁爱:不忍父老乡亲代自己受苦,在官兵以无辜百姓相要挟时,本来稳操胜券的他交出了自己。他被屠杀时三条金龙的升空,可以说是抗争意识、平等意识的升华。史书中没有记载的英雄,在民间却世代被人纪念的事实是不是本身已经很动人?我喜爱这个故事,在书中我采用了比较夸张的构图和造型,民族色彩浓厚,风格上也非常地与故事相配。

《百鸟羽衣》讲的是爱情、智慧、公义。同样个体与强权的对抗,但这一回故事有一个喜剧性的结尾。仙女爱上朴实的青年男子,两人自由相恋结为夫妇;皇帝贪图财货与美色,设难题想巧取豪夺。男人普通,遇到事情没有主意,倒是女人有智慧。民间对女性的肯定与赞美,对爱情的态度,对强权的愤怒与嘲弄,故事里都表现得淋漓尽致。我幼时听祖母讲憨丈夫与巧媳妇的故事,历来喜欢民间故事里对女性的这种尊重与赞美。我以为,这种故事是有生命力的,即使放在今天,对重男轻女的普遍心态,仍然有很强的社会意义,算是我给所有的女孩子的一份礼物吧。

▲选自《荒野狐精》

《宝儿》取材于聊斋,讲的是孩子的智慧与勇气。这本书以我今天的眼光来看,更倾向将它放入成人绘本里去。因为蒲松龄写《聊斋》,读者对象本来就是成人。文字涉及成人生活与情感世界的那一部分,非常隐晦。但由于表现技法和表现风格的出色,这本书得到了国际大奖,受到了广泛关注。

《桃花源的故事》表现的是中国最美的一种人文理想。我的风格在这本书里有了变化,我大量运用了国画留‘白’的空间的处理手法,追求朴素田园山水的意趣。种种乡村生活的经历都纷至沓来,成为我的画面。桃花源不是乌托邦,是很朴素的一种人生理想。我们每一个人都有自己的桃花源,对我而言,艺术、图画书、日常生活、自家屋顶花园里的点点滴滴的耕耘都是我的桃花源。

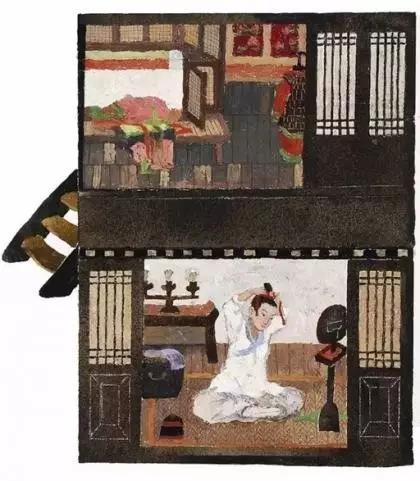

▲选自《孟姜女》

《孟姜女》现在也很快要和大家见面了。在中国,孟姜女是家喻户晓的故事人物。故事极具浪漫色彩,爱情与强权的对抗、生命与死亡的对抗,我用很大胆夸张的方式铺呈。孟姜女既有神话色彩浓郁的传奇身世,又有普通女子的经历:亲手为所爱的人制御寒的棉衣,万里寻夫走着去找寻自己的丈夫。她哭倒长城的力量,来自于爱的悲怆,来自于神、人对暴政的共忿。在这本书里,我比较多地使用了水彩,水彩细腻丰富的特点适合表现女性的灵动,更适合表现海洋一样浩瀚澎湃的情感。

《花木兰》是女性意识高扬的故事,它讲的是一种大爱精神。由爱自己的父母,到爱自己的国家和平凡朴素的生活。它强调的是女性的社会担当。故事发生在北方,花木兰是平常人家的女孩子,没有传奇的身世。所以在故事里我用水粉凝重的笔触来表现日常生活的平凡,而用晶莹的灰色调象征平凡中的美与温暖。

▲选自《花木兰》

我认为民间的形式和精神不可以割裂来看。 不依托形式,精神就没有表现的窗口。重形式、重技术,是因为我知道,一点一划的差别,一个色块一抹笔触的变化,都会导致表叙的不到位。形式的微妙变化,会导致意义上的偏离。但相对于形式,民间艺术的积极精神对我来说更重要。每一本图画书里,我放入我一点点的理想,放入我对传统的理解,放入我对将来的梦想。

抛开绘本,进入独幅画的创作状态时,民间更给我一种自信:蹉跎岁月中,对生命点点滴滴的体会,都在它里面找到共鸣。民间艺术行为很多都可以理解为困顿中的生命最本能的自我救赎。民间艺术作品大多色彩饱满鲜明,造型昂扬夸张。这种风格是对应生活的艰辛而来的。越是经历过苦难的灵魂,越是渴慕光明。在创作时完全的忘我,对疲惫而饱受折磨的灵魂来说是一种抚慰。我在创作一幅好作品的过程中体会到的内心的释放与安宁,与库淑兰老大娘在窑洞里创作她的剪花娘子的过程是相似的。“自我超越”、“自我救赎”老百姓不知道,但创作时的忘我,“心里头空空的”的状态,却是每一个好的艺人都可以体会得到的。从这里回溯艺术的源头,我对自己艺术道路的选择充满自信。艺术,度己,亦度人。好的艺术,不仅是艺术家个人的艺术,更是所有人的艺术。《花与人》系列,传递了我的艺术理想——和谐,内心的和谐,人与人的和谐,人与自然的和谐;美,超越人间种种苦难的美,从永恒的肯定精神而来的蓬勃的生命精神之美。

▲选自《桃花源的故事》

民间的草根精神,自然而自在的生活态度和艺术态度,深深地打动我。我40多岁以前,有一段时间总是在做读书的梦,梦见自己还是小时候的那个样子,背着个书包去读书。我知道我为我没有机会进大学而一直很遗憾,我是那么爱读书。我学画画是在从湖南省第一师范毕业后,在业余时间里,从临摹别人的作品开始的。40岁左右,是我密切接触到民间的日子,也是开始真正走上自己艺术道路的日子。有一天,我发现我不再做读书的梦了。是四十而不惑的道理吗?我不知道。但我知道,民间艺术家不祈求也不依赖来自于外部的力量的艺术态度,给了我很深刻的印象。自信是一个艺术家最起码的家底,对自己的创造力的自信、对自己文化的自信、对自己艺术判断能力的自信,是一个艺术家最宝贵的财富。这,大约是民间对我最珍贵的馈赠吧!

中国工业化、城市化的发展模式带来了当代中国人生活方式的急剧改变,民间传统文化的消失在加剧。在一望无际的水泥森林里生活的我,不断感到失去的传统的宝贵。不论是在我的图画书中,还是在我的绘画里,我没有一刻刻意要“民间”,但民间总是自然而然地在我的作品里流露。这和我的人生经历,我的艺术道路都有关系吧。

从这个意义上说,我不是“学”民间的,我本民间。

责编:李婷婷

来源:口述湖南美术史

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体