曾与先生相遇

文丨远人

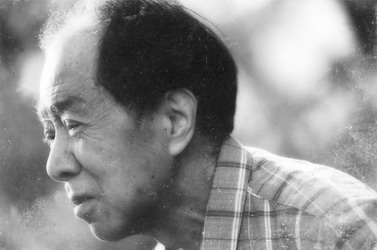

2007年夏天,年已八十七岁高龄的彭燕郊先生前往广州领取青年诗人黄礼孩创立并颁发的第二届“诗歌与人·国际诗歌奖”。当时我陪同先生往返。启程时我还不能意识,这是先生最后一次出门远行。那时的先生已经走到了生命终点的大门前面。

那次广州之行,我印象最深的有两点,一是颁奖晚会上,先生站在麦克风前发言,原本准备好的发言稿未念一半,情绪已然激动的先生索性脱稿演讲。好几次,先生的话语深入个人和历史,动情处让不少听众落下泪水;二是我那次和先生同房而睡,因晚上被诗友们叫去夜宵,往往凌晨才返。其时先生已睡,我坐床头凝视先生蜷卧侧背,恍然有凝视一孩子之感。先生当然不是“孩子”,而是在漫长一生将完结之时,先生已悄然返璞归真,留下一个单纯而瘦弱的背影。

实际上,不论当时还是今日,先生留给我的背影都很单纯,但不瘦弱,而是十分宽广。

一

第一次读到先生的诗还是1987年,那时我刚刚习诗,在《星星》函授版上读到一篇解析先生《钢琴演奏》的文章。该文没把先生诗歌引全,大概只三分之二的样子。那首诗彻底震动了我,它也是一生唯美的先生的晚期代表作之一。我那时不知先生是谁,时代总在有意无意地遮蔽后学视野。当我在十余年后得以和先生相识,才知先生是“七月派”诗人,早在上世纪三四十年代便名震诗坛。对我来说,搞懂“七月派”,还是认识先生之后。从先生一生轨迹中,得以窥见云遮雾罩的历史深处,有一些黄钟大吕,却只在被拦腰截断的往日回响,仿佛和今天无半分干系。

先生正是从那个历史里走到我面前的一个诗人。在很大程度上,先生的历史也就是一代人的历史。在先生那里,我终于明白的一件事是,与其阅读历史书本,不如阅读从那段历史中走过来的个人。在先生书房,我的确会有面对某种历史之感。先生家住一楼,光线难入,书房里白天也要开灯,那里的灯光总是偏暗,占据几面墙的书柜也是很有些年头的老式柜样,上面油漆剥落,书柜里的书多是古旧图书。先生坐在暗淡灯下,身后墙上挂幅对联,是鲁迅所写的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。我在先生身侧的沙发 上坐着,总被一种恍惚感控制。因彼情彼景都太像身在某个历史角落,先生谈起的话也是历史。从先生那里,我第一次听到他参加新四军的经历,听到胡风、“七月”以及很多“七月派”诗人的名字。先生谈起历史,会很自然地对其中人物有所臧否。一些我只读其诗、未见其人的老诗人,会很惊异地发现他们在历史中的一些行为。不过,先生似乎无意深究很多特殊年代造就的事件,他往往只是感叹,“很多事都是没办法的。”我不由想,在先生一生中,挺过那些风风雨雨,又是如何想办法的呢?

毕竟,先生青年时代正值战争年代,先生经历过战火和漂泊,离开家庭也就是永别家庭,因抗议国民政府在牢房度过三百多个日日夜夜。这些对先生来说,都只在轻描淡写中付之一笑。只有件事让我心灵震动。因先生晚年生活只师母一人陪伴,我有次无意间问起先生的孩子问题。先生说女儿在广州工作,随后却说起令他一生阵痛之事,先生原来还有一男孩,仅仅几岁时在逃难中失散。在照顾其他家人时,先生不慎松手,孩子转眼就被难民冲散。对先生来说,这一伴随终生的痛苦极少对人言及。我当时听了,内心恻然。以先生心之大爱,如何会不从骨子里爱恋孩子?我有时想,是不是从那时开始,先生养成了说话低沉和缓慢的习惯?这件事先生虽只对我说过一次,我时常会构想先生和孩子失散的那个画面。先生的痛苦我当然能够理解,对先生来说,那既是他个人的苦痛,又何尝不是当时整个中国的苦痛?先生一生低调,这句话有高调之嫌吗?当然不,对先生来说,自己在经历历史,也会自然地成为历史的一部分。在中国经受痛苦的岁月,谁又可以从苦难时代中脱身?由此,先生的一生诗歌都在直面“很多事都是没办法的”整个人生。

从先生那里,我理解到诗歌真义,它蕴含的就是我们走过的全部人生体验。

二

先生谈历史很多,谈诗歌很多,我认识先生时毕竟已晚,最强烈的感觉却是,先生度过的是写作的一生、阅读的一生,同时也是孤独的一生。说先生孤独一生或许不太准确,我无法进入先生的青壮年时期,我进入的是先生晚年。晚年是不是才会对孤独有最刻骨的感受?记得第一次去见先生时,带我去的朋友告诉我,先生住在省博物馆内,我当时无端端心中一震,博物馆?那委实是最清净的地方了。平时我去博物馆,只是去看一些永远不会出声的文物。它们冰冷地成为被谈论对象。先生如此大名,住哪里我都觉得正常,就是觉得住博物馆有种怪异之感。而且,人在晚年,应该是享受儿孙绕膝所带来的天伦之乐了,我无法想象先生怎么会住在难有人去的博物馆内?

事实上我有些多虑。博物馆的住房是师母所分住房,看起来的自然之事还是让我不久后就觉得,先生被博物馆似的孤独浸染太久。退休之后,先生似乎就变成一个被遗忘的对象。因诗名响亮,仍免不了来人拜访。在先生生命最后的十年间,我亲眼所见,隔上几个月,就会有某个写诗之人频繁前往博物馆拜会先生。惊异的是,几个月后,来拜访先生的又很少和先生再保持往来。他们之所以来拜访先生,目的无非就是想用先生之名来给自己作品索评。先生对这些要求几乎从不拒绝。见过先生手稿的人都不会忘记,先生写作,从来都在两页稿纸间夹上复印纸。一稿数份,自己留一份,给被写者一份,其余还有几份,送给一些另外的人看。我有时会觉得,先生没担心自己被人利用吗?先生给我看过很多份评论手稿,甚至还会问问我的意见。在写作上,先生从来不以师长自居,他总觉得现在的青年诗人有不少新锐的想法。每次看到先生给我这样的稿件,我内心既为先生感动,也不免为先生暗生不平。先生似乎从无被人利用之感,任何人登门,先生总是极为高兴,应允文章也都在说好的时间内写完。我记得我有次问先生,评论写完后,那个某某某是否还来过?话一出口我就后悔,因为这句话问得有些残忍。先生仍是一笑,说没来过了。似乎这样的事情不会对先生构成什么干扰,后来我才渐渐明白,对人生早已参透的先生,如何会不知人的心理?文坛的丑恶冷暖先生自然比我看得多,经历得多,也体会得多。先生不拒绝的原因,我是在后来读到先生那首《芭蕉叶上诗》时才有了体会,其中有这么几句,“一个知音,来吧,不嫌弃的话,给你,喏/这一滴诗,一片诗,一粒诗”。能够体会,先生对诗的痴爱会不自觉地将所有写诗者都看作或许到来的知音,所以他会继续这样写道“……反正要冒险就不必计较∕成功和失败,还是写吧∕管他什么伟大,什么不朽,不这样∕就不够顽冥不灵,不够明知故犯∕就得不到冒险的乐趣,这样才够味!”

这就是先生,对明明知道的所有都愿意去“明知故犯”。而且,这些句子在我读来,蕴含极强的孤独之感。先生的确孤独,当我仔细阅读先生凝聚晚年心血的《混沌初开》和《生生:多位一体》时,我更能感到,先生的孤独既有个人的现实孤独,也有写作带来的高处不胜寒的孤独。两种孤独的结果却是促使先生对青年诗人们有种特别的爱护意识,总希望他们能尽快得到诗坛认可。被利用与否,其实是不值得去思考之事。在先生眼里,一个泥沙俱下的时代里还依然愿意写诗的人,本身就值得他去鼓励。我的不平感消失了,因为这是先生一生赤子之心的持守表现。在一篇回忆文章里,先生早在三十年代就认定诗人们是“时代忠实的儿子,完全地、无保留地听从时代的召唤,忘我地投身于我们时代严酷、艰难而又极其壮丽的斗争中,他们只知道给予,而不知道索取,他们是最善良的给予者”。

在今天来看,先生又何尝不是我们这时代“最善良的给予者”之一?

很多时候,最善良的,也是最孤独的。

三

先生另外给我的强烈感觉是嗜书如命。记得有一次,我到旧书店淘书时,看见好几本“世界名画家全集”丛书,刚想买下,不料,与我相熟的店老板却不卖给我,他说这是彭燕郊老师定下的。那时我才知道,先生也是旧书店常客。我的确有些意外,早已满腹诗书的先生竟然每月还要买上百余本书给自己时刻补充学养。我忽然体会,怪不得先生与我谈话之时,能随时将话题引向很多我完全陌生的领域,甚至可以谈到量子力学等话题。对先生来说,没有哪种知识对他不具吸引力。先生从来不会要我去买他提到的书,但聆先生谈话,我又会非常自然地到先生提及的书本前买下。现在回想,这大概就是潜移默化带来的效果吧。

在惊骇先生的学识之余,我有一次也忍不住问先生,这么不停地买,以后如何安置?对先生来说,确是一个问题。先生住处不宽,间间房都是书柜,无法上架的书已找不到安置之处了。后来有一次,我去先生家中时,先生一见我,流露出一种特别不同的喜悦。他告诉我,他有了一套全部摆书的套间。一听之下,我也特别兴奋,他立刻带我去参观他真正的书房。这套房就在他住处的隔壁。一个两居室的套间。先生把这套房买下来,专门将它打造成书房。先生引我到一个个书柜前浏览,表情兴奋。第一次,我竟产生先生是一孩子之感。那种单纯的快乐非常富于感染力,我不知不觉,被他的单纯带进他独特的精神世界。现在,他的精神世界有了一个完整的书房来容纳,书架上一格格的书摆成数面书墙,不论新书还是旧书,都显得一尘不染,显示出房间主人的清洁精神——一个与书相伴终生的人,他的精神又怎么会不高洁?

先生去世后,我曾问师母,先生的书如何安排。师母告诉我,先生留下的遗愿是将所有书籍都赠送给他曾执鞭授学的湘潭大学,唯一的要求是希望将书籍单独归置在一间命名为“彭燕郊图书室”的书房内。可惜的是,先生这一心愿至今未能实现。方方面面的阻碍和现实的条条框框实在太多,先生收集的数万册书籍竟然还是在博物馆的书房内等候知音。我不禁觉得,这种现实的残酷对先生这样的知识分子带来的伤害真的太多,偌大一个大学,难道就真的辟不出一套书房吗?我不禁又联想到先生生前受到的境遇。先生谈话时总是不急不缓的语调,唯独一次竟有些情绪激动。我记得我当时问及先生是何原因开始写诗时,先生说是参加新四军开始。对先生来说,参加新四军是他一生的真正起点,令先生激动的是,有些部门始终不承认他参加过新四军。否定一个人的起点,就太容易否定一个人的一生。这是令先生难以释怀之事。先生一生做事多矣,有些事可以被强行否认,有些事却摆在所有读者面前,无论如何也否认不了。尤其先生留下的诗歌,它们一行行无不出自先生心血,哪怕在遭受牢狱之灾时,先生仍继续作诗。狱中无纸无笔,先生就用自己发明的方式来写。将诗歌腹稿认真打好之后,自己反复背诵,然后用一个词来代替一个段落。就这样,先生只需记住一个单词,就等于记住一个段落;记住几个单词,就等于记住一首完整的诗歌。这一闻所未闻的作诗方式令我骇然。先生对创作之痴迷由此可见一斑。痴迷不能说明问题核心,以我对先生理解,是先生对人世之美与生活之美有绝对的信任。能为世间留下美,是先生毕生宏愿,即使先生以为的美并非常人以为的简易之美和单纯之美,而是更深入的复杂之美,甚至是有毒之美——后者才是先生以为的人世本质之美。我们也只有面对这种一言难尽之美,或才能真正理解生活中隐藏的种种玄机内核。

没有任何东西能否认先生认识的生活玄机,它们都在先生的诗歌之中。

四

和先生十年交往,先生总似乎不大出门。我每次见他,都是在先生家内,且不论什么时候去,先生总是在家。那里的安静和孤独构成先生给我的诗人底色。从先生的回忆文章中我能看到,青年时的先生交游颇广。那些和他一起创作的同伴都年岁已高,难得再见面了。也因为我没见过,所以总觉得先生孤独。不过,孤独的好处是先生在花甲之年还能创作出堪称杰作的《混沌初开》。晚年能创作出巨制的人从来不多。我特别记得先生完成那部千行长诗《生生:多位一体》的初稿之日,我凑巧登门拜见先生,遂有幸成为它的第一个读者。像先生的所有稿件一样,先生复写了好多份。他说那些复写的稿件将寄给一些还健在的老朋友。

我的确好奇先生的老朋友。没想到,我真见到了他的一些老朋友。

时间也就是2007年夏天的广州之行。颁奖结束了,活动结束了,该是我和先生返回的时候了。先生突然提出,想去见见郑玲。这个名字我很熟悉,其作品在刊物上随处可见,我吃惊的是我竟然不知道,郑玲竟然是先生同时代的诗友。

陪先生到郑玲家时,郑玲在保姆搀扶下来到客厅。先生路上谈起郑玲时我已在想象,郑玲应是位瘦高、精神矍铄的老人。见到人后,她的精神状态果然很好,满头白发,梳理得十分精致。我第一次见到先生那样激动,用力和郑玲握手,兴奋之情溢于言表,哪怕坐下后,我都感觉先生有种想手舞足蹈的冲动,似乎是见到了多年未见的亲人。我一问,才知道他们是半个世纪的诗友了,自郑玲离开湖南到广州后,两人已经有二十年时间没见过面了。我坐一旁看两位老人聊天,他们都显得非常兴奋。郑玲拿出相册,要先生认认以前的朋友和一些慕名的朋友。然后,郑玲又给先生看自己的新诗,先生竟然背下了他曾记得的郑玲的一首旧作。对先生来说,这是极为自然之事,对他读过的好诗,决不轻易忘记,他总觉得那些好诗有他没有达到的境界。我深深理解,这其实是先生对写作和诗歌所抱的敬畏体现。有敬畏,才有真正的热爱。我不能不想起先生跟我谈过被当年打入“另册”后的生活。出狱后的先生被安排到街道工厂劳动,每天所做的是刷油漆之事。那时的先生是如何被写作和读书的欲望折磨?先生谈起这些往事时,总将它们都看成自己的人生财富。后来《书屋》杂志创办人王平君也跟我说过他在六七十年代和先生的往来之事。在那个只有语录书与浩然小说的年代,谁也不知先生是如何藏起一些名著书籍。每个周六,他都像战争年代的接头人一样,和王平在公交车站见面,将所藏之书匆匆塞给王平后即刻离去,到下周再另换一本。我很诧异那个没有电话手机的年代他们是怎么联系的。王平说他们见面时间是一个估算,周六吃过中饭后,休息一会,就动身到公交车站去等。每次都不用等多久,先生就会从一辆公交车上下来。每次听到这样的事,我总觉得能够从更深的层面来看待先生对文学的生命投入。在郑玲那里,我分明也看到先生对友情的投入。

流光易逝,转眼之间,从认识先生到先生离开后的今天,中间竟然是漫长的二十年岁月。它也是我生命中最重要的二十年。先生留给我的人品和作品,始终在我内心存放。对我来说,先生代表一种品质的存在。这一品质在堪称先生毕生压卷之作的《瀑布》中也有体现:

……

不管高和低,一直向前流去

高和低之间,有悬崖峭壁,怎么办?

……

转个弯就好了,干吗不转弯?

……

这里不存在转弯。不存在回头

于是,奔腾而下了,呼啸而下了

……

成为粉末了吗?

成为碎片了吗?

不,是展示。展示

这灿烂的洁白,洁白的灿烂

高高地飞扬起来,张挂起来,展示

生命的神奇的张力

……

用不着议论了,议论就是害怕

害怕就会去寻求平静

奔流的路上,存在平静吗?

……

我忘不了读过这首诗后的颤栗。对我来说,这条瀑布不恰恰就是先生的一生写照?先生一生从未“转弯”去回避人生,更没有去“寻求平静”,而是在每一段人生的必然坎坷处上,义无反顾地选择了“奔腾而下”。唯其如此,先生对生命的理解才在不断深入生命的过程中有了晚年的超越。先生真的让我明白,写作不是一天两天之事,也不是一年两年之事。投入了写作,它就是一生之事。记得那时,我总会将自己的刚刚写好的诗歌给先生过目。先生从来不去具体分析,而是在看过之后,建议我去该读的书籍。此刻我忽然发现,足够我一生咀嚼的,难道不恰恰是先生留下的一卷卷文集?

责编:李婷婷

来源:新湖南客户端

湖南日报新媒体

湖南日报新媒体